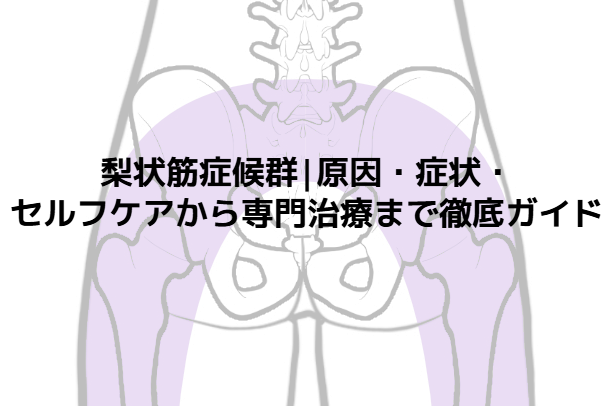

梨状筋症候群とは?(定義・解剖的背景)

梨状筋症候群の定義

梨状筋症候群とは、お尻の奥にある梨状筋という筋肉が坐骨神経を圧迫することで、痛みやしびれが現れる状態を指すと言われています(引用元:リハサクマガジン)。

梨状筋は仙骨から太ももの大転子にかけて走る筋肉で、股関節を外に開くときに働く重要な筋とされています。日常生活では、歩行や立ち上がり動作など、思っている以上に多くの場面で使われているようです。

「ただの腰痛かと思ったら、お尻の奥がズーンと痛むんだよね」という声も少なくなく、この症候群と腰部の不調を混同してしまうケースもあるとされています。

解剖学的な背景

坐骨神経は腰から足へと伸びる長い神経で、骨盤の出口付近で梨状筋の近くを通過します。人によっては神経が筋肉の下を通るだけでなく、筋肉の中を貫いて走行していることもあるとされます(引用元:Physiotutors)。

そのため、梨状筋が過度に緊張したり硬くなった場合、坐骨神経に圧迫が加わり、臀部から太もも、さらにはふくらはぎにかけて痛みやしびれが広がることがあると説明されています。

「長時間座っているとお尻から足にかけてジンジンする」という体験を話す人もおり、日常の姿勢や生活習慣が影響することもあると考えられています。

関連する概念

近年では「深臀部症候群(Deep Gluteal Syndrome)」という名称も使われ、梨状筋以外の臀部深層筋が坐骨神経に関与するケースも含めて説明されることが増えているようです(引用元:済生会)。

つまり、梨状筋症候群は臀部の神経トラブルの一部であり、他の筋肉や要因と重なり合って生じる可能性もあると考えられています。

まとめ

梨状筋症候群は、お尻の奥にある梨状筋と坐骨神経の関係が深くかかわる症状と言われています。定義や解剖学的背景を理解しておくことは、腰痛や坐骨神経痛との違いを見極めるうえで参考になるとされています。

#梨状筋症候群

#坐骨神経の圧迫

#お尻の痛み

#解剖学的背景

#深臀部症候群

症状・自己チェック(どこが痛む?どんな感じ?)

典型的な症状

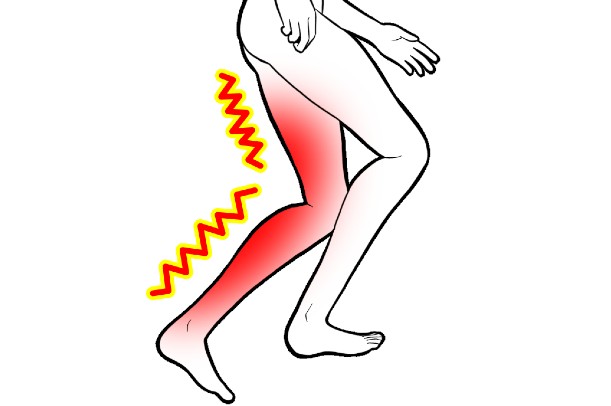

梨状筋症候群の特徴的な症状は、お尻の深い部分に鈍い痛みが出ることだと言われています。その痛みはお尻だけでなく、太ももやふくらはぎまで広がり、しびれや違和感を伴うこともあるとされています(引用元:リハサクマガジン)。

「腰痛だと思っていたのに、お尻の奥がズキズキする」と話す方も多く、腰のトラブルと混同されやすいと説明されています。

痛みが強まる場面

梨状筋は股関節の動きに深く関わるため、特定の動作で痛みが悪化すると言われています。例えば、長時間座り続けたときや、階段を上り下りするとき、さらには中腰の姿勢をとったときなどに痛みが強くなるケースがあるそうです(引用元:ZAMST)。

「椅子に座っているとだんだんお尻から足にかけてジンジンしてくる」という感覚を訴える方も少なくありません。

自己チェックの方法

梨状筋症候群かどうかを簡単に確認する目安として、いくつかのセルフチェック法が紹介されています。

- お尻の深部を押すと強い圧痛がある

- 足を内側に倒したとき(股関節内旋)に痛みが増す

- 仰向けで膝を曲げて内側に倒すと症状が誘発される

こうした反応が見られる場合、梨状筋が坐骨神経を圧迫している可能性があるとされています(引用元:Medical Note)。

ただし、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など他の病気でも似たような症状が起こるため、自己判断だけで決めつけることは難しいと説明されています。

鑑別の重要性

梨状筋症候群の症状は、いわゆる「坐骨神経痛」と重なる部分が多いと考えられています。そのため、専門的な触診や検査を通して、ほかの疾患との区別をつけることが参考になるとされています。

「お尻が痛い=梨状筋症候群」とは言い切れないため、症状が長引く場合は専門家に相談することが望ましいとされています。

まとめ

梨状筋症候群は「お尻の深部痛」と「下肢への放散痛やしびれ」が特徴的な症状とされ、座位や階段動作などで悪化しやすいと説明されています。セルフチェックは参考になりますが、他疾患との鑑別が必要になるため、注意が必要だと考えられています。

#梨状筋症候群症状

#お尻の痛み

#しびれと違和感

#セルフチェック

#坐骨神経痛との違い

原因・リスク要因の深掘り

筋肉の緊張や過使用

梨状筋症候群は、お尻の奥にある梨状筋が過度に緊張したり、スポーツや日常動作で酷使されることで起こりやすいとされています。特にランニングや長時間のウォーキングなど、股関節を繰り返し使う動きが負担になると説明されています(引用元:Medical Note)。

「走った翌日からお尻が張る感じが抜けなくて、足までしびれるようになった」という経験談もあるようです。

座り姿勢や生活習慣

長時間のデスクワークや車の運転など、座りっぱなしの習慣も梨状筋への負担を強める要因だと考えられています(引用元:ZAMST)。

特に、背中を丸めて座る姿勢や片方に体重をかける癖は、筋肉バランスを崩しやすくするとも言われています。「座っているときは楽なのに、立ち上がると痛みが一気に強くなる」という声も少なくありません。

解剖学的な要因

坐骨神経の走行には個人差があるとされ、一部の人は梨状筋を貫通して神経が通るケースがあるそうです。このような解剖学的なバリエーションは、梨状筋症候群のリスクを高める要因になると考えられています(引用元:Physiotutors)。

つまり「体のつくり」によって、発症しやすい人とそうでない人がいる可能性があるということです。

炎症や二次的な変化

筋肉の炎症や小さな損傷が繰り返されると、瘢痕(はんこん)化や筋肥厚が起こり、神経を圧迫しやすくなるとも言われています。これにより慢性的な痛みやしびれが続くケースもあると説明されています。

まとめ

梨状筋症候群の原因は、筋肉の硬さや過使用、長時間の座位、解剖学的な神経の走行の違い、さらには炎症や瘢痕化といった要因が複雑に重なって起こると考えられています。単一の原因ではなく、生活習慣や体の特徴によってリスクが高まる点が重要だとされています。

#梨状筋症候群原因

#筋肉の硬さ

#長時間座位

#解剖学的要因

#炎症とリスク

対処法・セルフケア(初期〜中等度向け)

ストレッチと筋肉の緩和

梨状筋症候群が疑われるとき、まず取り入れやすいのがストレッチだと言われています。特に股関節を内側にひねる姿勢で梨状筋を伸ばす方法は代表的で、自宅でも簡単にできると紹介されています(引用元:リハサクマガジン)。

「ストレッチを習慣にしたら、少しずつお尻の違和感が和らいだ気がする」という声もあります。無理に強く伸ばすのではなく、心地よい範囲で行うことがすすめられています。

温めと冷却の工夫

急性期にはアイシングで炎症を抑える方法が紹介される一方で、慢性的な緊張が続く場合には温めて血流を促すことが役立つと考えられています。温熱パッドやお風呂で筋肉を温めるとリラックス効果も得られるとされています。

「お風呂で温めたら痛みが軽くなった」と感じる人もいれば、「走った直後は冷やした方が楽だった」という人もいて、症状の状態によって対応を分けるのが良いとされています。

姿勢と動作の改善

長時間の座位や不良姿勢は症状を悪化させる要因になるため、こまめに立ち上がることや、座り方を見直すことも効果的とされています(引用元:ZAMST)。

例えば「1時間ごとに軽く歩く」「深く腰掛けて骨盤を立てる」といった小さな工夫が、梨状筋の負担を軽減するきっかけになるとされています。

軽い運動と神経の動き改善

ウォーキングや股関節をゆっくり動かす運動は、筋肉を固めないためにも有効だと考えられています。さらに「神経モビライゼーション」と呼ばれる神経の滑走を促すエクササイズも紹介されており、しびれ感の軽減に役立つ可能性があるとされています。

まとめ

梨状筋症候群のセルフケアは、ストレッチ・温冷の使い分け・姿勢改善・軽い運動など、日常生活で実践できる工夫が中心だと考えられています。症状が強まらない範囲で続けることが改善につながるとされています。

#梨状筋症候群セルフケア

#ストレッチ習慣

#温冷ケア

#姿勢改善

#神経モビライゼーション

専門的対応・予防・再発防止戦略

専門家による施術やリハビリ

梨状筋症候群の症状が強い場合には、整体や理学療法など専門家による施術が行われることがあると言われています。筋肉の緊張を緩めたり、股関節の動きを整えたりすることで、神経への圧迫を和らげることを目的としていると説明されています(引用元:リハサクマガジン)。

「セルフケアだけでは限界を感じたけど、専門家に相談したら体が軽くなった」という声もあります。

注射や医療的対応

症状が強く日常生活に支障をきたすケースでは、局所注射(麻酔薬やステロイドなど)を用いる方法も紹介されています(引用元:Medical Note)。

さらに、まれに手術で梨状筋を一部切離して神経を除圧する選択肢もあるとされています。ただし、これはごく一部の重症例に限られると説明されています。

予防のための習慣

再発防止には、セルフケアの継続と生活習慣の見直しが重要だと考えられています。例えば、

- 日常的なストレッチの習慣化

- 長時間の座位を避けてこまめに体を動かす

- 足腰の筋力をバランスよく鍛える

- 正しい姿勢を意識する

といった工夫が役立つとされています(引用元:ZAMST)。

「座りっぱなしの仕事だけど、1時間ごとに立つようにしたら症状が出にくくなった」という体験談も紹介されています。

再発を防ぐ長期戦略

梨状筋症候群は一度改善しても、再び負担がかかれば再発することがあると説明されています。そのため、単発的な施術や運動だけでなく、長期的な視点で「体をケアする習慣」をつくることが大切だと考えられています。姿勢や生活環境を見直しながら継続的に取り組むことで、再発リスクを下げるとされています。

まとめ

専門的な対応は、整体やリハビリから注射、そしてまれには手術まで幅広く紹介されています。ただし、多くのケースではセルフケアと生活改善を組み合わせることで再発防止につながると考えられています。**「短期的な解消」ではなく「長期的な習慣化」**が大切だとされています。

#梨状筋症候群施術

#リハビリと整体

#注射や手術の選択肢

#予防と生活習慣

#再発防止ケア