末端冷え性とは?:タイプ別に理解する冷えのメカニズム

末端冷え性の定義

末端冷え性とは、体の中心部は温かいのに、手や足先など体の末端だけが冷たく感じる状態を指すと言われています(引用元:アリナミン、comeon-house.jp)。一般的に女性に多くみられ、血液循環や自律神経の働き、筋肉量などが関与すると考えられています。寒い季節に限らず、夏場の冷房環境でも悩む方は少なくありません。

主なタイプ別の特徴

末端冷え性にはいくつかのタイプがあるとされ、それぞれに特徴があります。ここでは代表的な2つを紹介します。

四肢末端型

手足の先端が特に冷たくなるタイプです。体幹は温かいのに、指先やつま先だけ冷えるのが特徴とされています。血管が収縮しやすかったり、血流が末端まで届きにくいことが関与すると考えられています。比較的若い年代でも起こりやすく、日常生活に不快感を与えることが多いと言われています。

下半身型

腰から下、特に太ももやふくらはぎ、足先が冷えるタイプです。運動不足や筋肉量の低下により血液を十分に下肢へ送り出せないことが要因とされます。また、長時間の座位や冷房環境も影響しやすいとされています。このタイプは、冷えだけでなくむくみやだるさを感じやすい傾向があるとも言われています。

まとめ

末端冷え性は「手足が冷たい」とひとことで片づけられがちですが、タイプによって背景が異なります。自分がどのタイプかを知ることは、適切な対策を考える第一歩になるでしょう。冷えに悩むときは、体質や生活習慣と照らし合わせて工夫してみることが大切です。

引用元:

#末端冷え性 #冷え対策 #血行不良 #自律神経 #タイプ別ケア

原因を科学的に解説:血行不良・筋肉量・自律神経・栄養状態・ストレス

血行不良と末端冷え性

血流が滞ると、体の末端に十分な血液が届かず、冷えを感じやすいと言われています。特にデスクワークや長時間の同じ姿勢は血流を妨げ、冷えを悪化させる要因になると考えられています。動かない時間が続くと手足が冷たくなる経験を持つ人も多いでしょう(引用元:アリナミン、大正健康、ouchi-de-08.jp)。

筋肉量の影響

筋肉は「熱をつくり出す工場」のような役割を果たすとされており、筋肉量が少ないと体温維持が難しくなると言われています。特に下半身の筋肉は血液を心臓に押し戻すポンプの働きを持つため、筋力が不足すると血流が弱まり冷えに直結する可能性があると考えられています。

自律神経の乱れ

ストレスや生活リズムの乱れは、自律神経のバランスを崩し、血管の収縮・拡張機能に影響を及ぼすとされています。自律神経がうまく働かないと、血管が必要なときに拡張できず、末端に血液が流れにくくなることがあると言われています。夜更かしや不規則な生活を続けることで冷えを感じやすくなるケースもあるようです。

栄養状態の関与

鉄分やビタミンB群などの不足は、血液の働きや代謝に影響を与えるとされています。例えば鉄分が不足すると酸素を運ぶ力が低下し、体の隅々まで熱が届きにくくなると考えられています。食生活が偏ることで冷えを招きやすくなるという指摘もあります。

ストレスの影響

精神的ストレスは交感神経を優位にし、血管を収縮させることがあるとされています。日常的に強い緊張や不安を抱えていると、体が冷えやすい状態になる可能性があると考えられています。リラックスの工夫は冷え対策の一環にもなるでしょう。

引用元:

#末端冷え性 #血行不良 #自律神経 #筋肉量 #ストレスケア

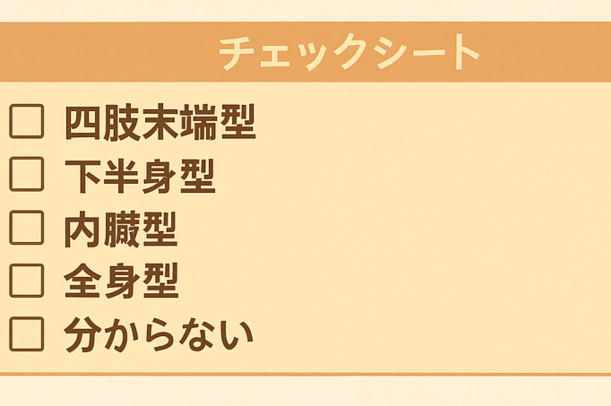

タイプ別ケアのポイント:あなたはどのタイプ?チェックシート付き

四肢末端型へのケア

手足の先端が特に冷える四肢末端型では、血流を促す工夫が有効と言われています。たとえば手首や足首を回すストレッチや、指先をほぐすマッサージなどが推奨されています。入浴時にぬるめのお湯でじっくり温めることも効果的とされ、保温グッズを活用するのもおすすめです。普段からこまめに動かすことで、冷えを和らげやすいとされています(引用元:アリナミン、ouchi-de-08.jp、大正健康)。

下半身型へのケア

下半身に冷えを感じやすいタイプでは、筋肉量の低下や長時間の座位が影響すると考えられています。スクワットやウォーキングなどの下半身運動を日常に取り入れることで、血流を促す効果が期待できると言われています。また、厚めの靴下やレッグウォーマーを活用し、足元を冷やさない工夫も大切です。デスクワーク中にこまめに立ち上がる習慣も良い対策とされています。

内臓型へのケア

体の中心が冷えるタイプは、消化機能の低下や自律神経の影響が関わるとされています。温かい飲み物や消化に良い食事を心がけ、胃腸に負担をかけないことが大切です。さらに、腹巻きやカイロでお腹を直接温めることが有効とされ、リラックスする時間を確保することも推奨されています。

全身型へのケア

体全体が冷えるタイプでは、生活リズムの乱れや栄養不足が関係すると考えられています。バランスの良い食事を心がけ、鉄分やビタミンを含む食品を積極的に取り入れることが冷え対策になると言われています。また、睡眠の質を整え、規則正しい生活を続けることも大切です。

チェックシートで自己確認

自分がどのタイプに当てはまるかを知ることは、冷え対策の第一歩になります。チェックリストを活用して現状を整理し、タイプに合ったケアを取り入れることで日常生活がより快適になる可能性があります。

引用元:

#末端冷え性 #冷え対策 #タイプ別ケア #ストレッチ習慣 #生活リズム

日常に取り入れられるセルフケア実践ガイド

マッサージで血流サポート

末端冷え性の対策として、足首や手首のマッサージが有効とされています。特に足首を手で包み込み、円を描くように動かすことで血行が促されやすいと言われています。入浴後や就寝前に行うと、より温まりやすくなると考えられています(引用元:ouchi-de-08.jp、くすりの窓口)。

入浴で体を温める工夫

お風呂に入ることで体の深部まで温めやすくなるとされ、冷え対策に取り入れられています。おすすめは38〜40度前後のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かることと言われています。寝る1〜2時間前の入浴は睡眠の質を整え、体のリズムを整える効果も期待されているようです。

栄養素と食材選び

食事からのアプローチも欠かせません。血流に関わる鉄分、エネルギー代謝に関与するビタミンB群、そして体を温めやすいとされるショウガや根菜類を積極的に取り入れると良いとされています。魚や豆類、未精製の穀物も冷え対策に有効な食材として紹介されています。

リラックスと自律神経の整え方

ストレスは血管の収縮を招き、冷えにつながることがあると言われています。そのため、心を落ち着かせる工夫も重要です。アロマやハーブティーを取り入れたり、軽いストレッチや深呼吸をするだけでもリラックスにつながるとされています。特にカモミールやラベンダーなどの香りは心身の緊張を和らげると紹介されています。

引用元:

#末端冷え性 #セルフケア #入浴習慣 #食事改善 #リラックス習慣

続けるための習慣化戦略:簡単な生活習慣のポイントと注意点

無理なく続けるコツ

末端冷え性のケアは、一度だけ行っても大きな効果は期待しづらいと言われています。大切なのは、日常の中に少しずつ取り入れて習慣化することです。例えば「寝る前にストレッチをする」「湯船に浸かる日を週に3回つくる」といった小さな目標を立てると継続しやすいとされています。

セルフモニタリングの活用

自分の体調や冷えの状態を簡単に記録することも役立つと言われています。手帳やスマホに「今日の冷え具合」や「行ったセルフケア」をメモするだけでも、自分の傾向を把握しやすくなります。振り返ることで「この習慣は効果がある」と気づけることがあり、継続のモチベーションにもつながるとされています。

注意すべき症状とポイント

「ただの冷え」と思っていても、注意が必要なケースもあります。例えば、しびれや強い痛みを伴う場合、日常生活に支障が出る場合は要注意とされています。こうした症状が続くときはセルフケアだけでなく、専門家の意見を取り入れることが推奨されています。

専門医来院の目安

冷えが長期的に改善しない場合や、体の他の症状と重なる場合には、専門医に来院することが選択肢になると言われています。例えば、循環器や内分泌系に関わる問題が隠れている可能性もあるため、自己判断に頼りすぎないことが大切です。セルフケアと医療機関の相談を組み合わせることで、より安心して生活できると考えられています。

引用元:

#末端冷え性 #生活習慣 #セルフケア #冷え対策 #専門医相談