指圧とは?定義・歴史・マッサージとの違い

指圧の定義とは

「指圧(しあつ)」とは、手や指を使って体の特定部位(ツボや筋肉)を押し、血流やリンパの流れを整える日本独自の手技療法だと言われています。

一般的なマッサージとの大きな違いは、“押す”動作を中心に体全体のバランスを調整することにあります。

厚生労働省では「あん摩マッサージ指圧師」という国家資格が定められており、専門的な知識を持った施術者が、解剖学や生理学に基づいて施術を行うのが特徴です(引用元: https://yukishiatsuseitai.com/ )。

つまり、指圧は単なるリラクゼーションではなく、東洋医学と現代医学を融合した体調管理法として位置づけられています。体の表面をなでたり揉んだりするのではなく、指の腹で的確に圧を加え、深部のコリや張りにアプローチしていくのが特徴です。

日本で発展した独自の「手技文化」

指圧のルーツは古代中国の「按法(あんぽう)」や「導引法」と呼ばれる東洋医学の手技にあり、日本では明治以降に独自の体系として発展したと言われています。

中でも有名なのが、浪越徳治郎氏が確立した「浪越流指圧」。

「心と体を押す」という哲学を掲げ、日本国内だけでなく世界中に広まりました。現在では、アメリカやヨーロッパでも“SHIATSU”として広く知られています(引用元: https://mitsuraku.jp/massage/25/?utm_source=chatgpt.com )。

また、戦後の医療制度の中で「あん摩・マッサージ・指圧」は法律的に整理され、国家資格制度が整いました。これにより、専門的な教育を受けた施術者が科学的な根拠に基づいて安全に施術を行うことができるようになったと言われています。

マッサージとの違い

「マッサージ」と「指圧」は似ているようで実は目的も技法も異なります。

マッサージは主に筋肉をもみほぐし、血行を促進してリラクゼーション効果を得るのが中心ですが、指圧はツボ(経穴)や経絡を意識し、自律神経や内臓機能のバランスを整えることを目的にしています(引用元: https://www.kagawa-puhs.repo.nii.ac.jp/record/232/files/AA12468526_9_027.pdf?utm_source=chatgpt.com )。

たとえば、肩こりに対してマッサージでは表面の筋肉を揉みほぐすのに対し、指圧では「肩井(けんせい)」や「風池(ふうち)」などのツボを押すことで、筋肉の深層や神経の反射を通じて全身の巡りを改善すると考えられています。

そのため、施術後に「体が軽くなった」「呼吸がしやすい」と感じる人も多いと言われています。

指圧の現代的な役割

現代社会では、デスクワークやストレスによる体の不調を整える手段として指圧を取り入れる人が増えています。

特に、肩こり・首の張り・腰の疲れといった慢性的な不快感に対して、血流やリンパの流れを促して自然な回復をサポートする方法として注目されています(引用元: https://yukishiatsuseitai.com/ )。

また、近年では「リラクゼーション」目的のサロンだけでなく、「医療的なケア」として整骨院や専門治療院でも取り入れられるケースが増えているそうです。

自分の体の状態や目的に合わせて、信頼できる施術者を選ぶことが重要だと言えるでしょう。

#指圧 #東洋医学 #マッサージ違い #ツボ刺激 #体バランス改善

指圧の仕組みと効果|体・心にどう働きかけるか

指圧が体に作用するメカニズム

「指圧はなぜ体に良いの?」と疑問に思う人は多いでしょう。

実は指圧は、筋肉・神経・血液・リンパの流れに多面的に作用すると言われています。

指で押すことで皮膚や筋膜の下にある筋肉を刺激し、血管を一時的に圧迫したあとに開放することで、血流が促進されると考えられています。

このポンプのような働きにより、老廃物が流れやすくなり、筋肉のこわばりや重だるさの改善につながるとされています(引用元: https://yukishiatsuseitai.com/ )。

また、指圧によって筋膜の癒着が和らぐことで、関節の可動域が広がり、姿勢のバランスを整える効果も期待できると言われています。

特に、長時間のデスクワークや運動不足による「肩・腰・首のコリ」に対して有効なケア方法として知られています。

ツボ(経穴)刺激による全身へのアプローチ

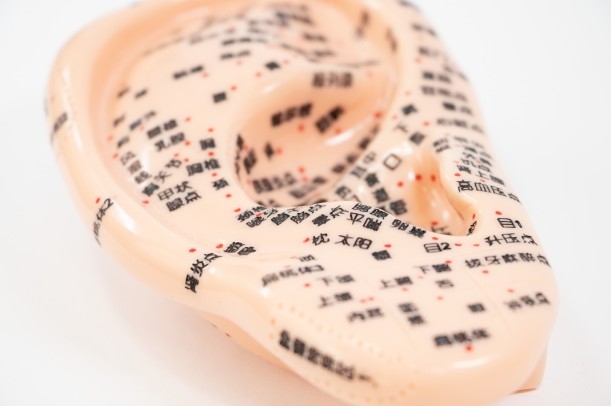

指圧のもう一つの大きな特徴は、「ツボ(経穴)」を刺激して全身のバランスを整えるという点です。

東洋医学の考え方では、体内には「気・血・水」というエネルギーが流れており、これらの流れが滞ると不調が起こるとされています。

指圧では、ツボを通じて経絡(けいらく)を刺激し、滞った流れを整えることで自然治癒力を引き出すと考えられています(引用元: https://www.kagawa-puhs.repo.nii.ac.jp/record/232/files/AA12468526_9_027.pdf?utm_source=chatgpt.com )。

たとえば、肩こりの際には「肩井(けんせい)」、眼精疲労には「攅竹(さんちく)」、胃腸の不調には「足三里(あしさんり)」といったツボを押すことで、局所だけでなく全身のバランスを整えることができると言われています。

また、ツボ刺激は自律神経にも働きかけ、リラックス効果をもたらすこともあるそうです。

「眠りが浅い」「頭が重い」「体が冷えやすい」といった慢性的な不調に対しても、継続的に受けることで体質改善をサポートする可能性があるとされています。

自律神経とホルモンバランスへの影響

指圧を受けた後、「スッキリする」「体が軽くなる」と感じる人が多いのは、自律神経のバランスが整うためだと言われています。

押圧刺激が副交感神経を優位に導くことで、心拍数が落ち着き、呼吸が深くなり、体全体がリラックスモードに切り替わると考えられています。

これは、マッサージよりもゆっくりとしたリズムで圧をかける指圧特有のアプローチによるものです(引用元: https://mitsuraku.jp/massage/25/?utm_source=chatgpt.com )。

また、近年の研究では、指圧がホルモン分泌にも良い影響を与える可能性が指摘されています。

ストレスを感じたときに増える「コルチゾール(ストレスホルモン)」の分泌が減少し、幸福感をもたらす「セロトニン」が増加する傾向があるという報告もあります。

そのため、精神的なリフレッシュを目的として指圧を利用する人も増えているようです。

心身をつなぐ「癒しの圧」

指圧は単なる「押す技術」ではなく、心と体をつなぐコミュニケーションだとも言われています。

施術者が相手の呼吸や筋肉の反応を感じ取りながら圧を調整することで、安心感や信頼感が生まれ、リラクゼーションだけでなく精神的な安定にもつながるのです。

この「手当ての文化」は、日本人特有の“触れる癒し”として世界から注目されています。

現代では、ストレス社会の中で心身をリセットする手段として、医療・介護・リラクゼーションの各分野で幅広く活用されていると言われています(引用元: https://yukishiatsuseitai.com/ )。

#指圧 #ツボ刺激 #自律神経バランス #血流促進 #リラックス効果

こんなときに「指圧」が選ばれる理由&活用シーン

肩こり・腰痛・首の張りなどの慢性的な不調に

「最近ずっと肩が重い」「首を回すと痛い」「腰がズーンとだるい」——そんな慢性的な不調を感じるとき、指圧を選ぶ人が増えていると言われています。

その理由は、指圧が表面的な筋肉だけでなく、深層のコリや血行の滞りにもアプローチできるためです。

一時的に“ほぐれる”だけでなく、筋肉のこわばりを和らげて姿勢や呼吸のバランスを整えることが目的とされています(引用元: https://yukishiatsuseitai.com/ )。

特に、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用によって首から背中にかけて緊張が続いている人には効果的とされ、定期的な指圧によって「仕事中の集中力が上がった」「肩が軽くなった」と感じる人も多いようです。

疲労回復・ストレス緩和・睡眠の質改善

「寝ても疲れが取れない」「ストレスが抜けない」という人にも、指圧は向いていると言われています。

指圧は、筋肉の緊張をほぐすだけでなく、自律神経のバランスを整える作用があるため、副交感神経が優位になり、深いリラックス状態を促すとされています。

このリラックス効果により、血流が促進され、手足の冷えやむくみの改善にもつながるケースがあります。

また、施術中のゆったりとしたリズムや“手のぬくもり”が、心の安定にも良い影響を与えると報告されています(引用元: https://mitsuraku.jp/massage/25/?utm_source=chatgpt.com )。

夜眠りが浅い、ストレスで呼吸が浅いと感じる方は、定期的に指圧を取り入れることで睡眠の質を整えるサポートになると言われています。

スポーツや運動後のコンディショニング

近年では、アスリートやフィットネス愛好者の間でも指圧が注目されています。

筋肉を強く揉みほぐすのではなく、ツボと筋膜に沿って的確に圧を加える指圧は、運動後の筋肉疲労の回復を助けるとされています。

たとえば、ランニングやジムトレーニング後に起こるふくらはぎや太ももの張り、肩甲骨まわりの筋緊張などをやさしく整えることで、血流とリンパの循環が良くなり、回復を早める効果が期待できると言われています(引用元: https://www.kagawa-puhs.repo.nii.ac.jp/record/232/files/AA12468526_9_027.pdf?utm_source=chatgpt.com )。

また、プロスポーツ選手の中には、試合前後のコンディショニングの一環として指圧を取り入れている人も多く、**「筋肉を緩めるだけでなく、メンタル面も整う」**と感じる人もいるようです。

自分でできる「セルフ指圧」も人気

「忙しくてサロンに行けない」「仕事の合間にスッキリしたい」という方には、セルフ指圧もおすすめです。

手軽にできる代表的な方法としては、肩の「肩井(けんせい)」、手の「合谷(ごうこく)」、足の「足三里(あしさんり)」などのツボ押しがあります。

親指や中指でゆっくり3〜5秒押して離す、を3回ほど繰り返すだけでも血流が促進され、気分がリセットされやすいと言われています(引用元: https://yukishiatsuseitai.com/ )。

ただし、強く押しすぎると逆効果になることもあるため、痛気持ちいい程度の力加減を意識するのがポイントです。

美容・冷え・むくみケアとしての活用

最近では「美容目的」で指圧を取り入れる人も増えています。

特に顔のむくみや首まわりのハリに対して、軽い圧でリンパの流れを促すことでフェイスラインをすっきりさせる手法も注目されています。

また、冷え性の方が手足やふくらはぎに指圧を取り入れることで、血流が改善しやすくなると言われています(引用元: https://artistic-beaute.co.jp/column/swelling/?utm_source=chatgpt.com )。

このように、指圧は「疲れたら行く」だけではなく、日常の健康維持や美容ケア、ストレスケアの一環として活用できる点が支持されているのです。

#指圧 #疲労回復 #セルフケア #スポーツコンディショニング #ストレス緩和

指圧を受ける前に知っておきたいポイント|選び方・受け方・費用

信頼できる施術者・施設を選ぶポイント

指圧を安全かつ効果的に受けるためには、**国家資格「あん摩マッサージ指圧師」**を持つ施術者を選ぶことが基本と言われています。

資格保有者は、解剖学・生理学・東洋医学などを学んでおり、筋肉・神経・血流の構造を理解したうえで施術を行います。

そのため、体の状態を丁寧に触診しながら、力加減や押す場所を適切に調整してくれる点が特徴です(引用元: https://yukishiatsuseitai.com/ )。

選ぶときは、以下のようなポイントを意識すると安心です。

- 国家資格の有無を確認する

- カウンセリングの丁寧さ(痛みや生活習慣をしっかり聞いてくれるか)

- 清潔な施術環境か

- 口コミや実績が明確に公開されているか

また、「強く押してくれる人が良い」という理由だけで選ぶのは注意が必要です。

指圧は“強さ”よりも“深さ”と“正確さ”が大切であり、施術者の技術によって効果の感じ方が大きく変わると言われています。

初めての指圧|施術前の準備と流れ

初めて指圧を受ける場合は、事前の体調確認とヒアリングがとても大切です。

当日の服装は、動きやすく体を締めつけないもの(Tシャツ・ジャージなど)を選ぶとよいでしょう。

施術前に体の状態を伝えることで、強すぎる圧や刺激を避けられます(引用元: https://mitsuraku.jp/massage/25/?utm_source=chatgpt.com )。

施術の流れとしては、まずカウンセリング→触診→全身の圧調整→部分的なツボ刺激という流れが一般的です。

途中で「痛い」「違和感がある」と感じたら、遠慮せずに伝えることがポイント。

体調や筋肉の状態に合わせて、その日の最適な圧や範囲に調整してもらうことで、効果が高まりやすいとされています。

また、施術後は血流が活発になるため、水分をしっかり摂ると老廃物の排出が促されると言われています。

指圧を受ける頻度とタイミング

「どのくらいの頻度で受ければいいの?」という質問も多くあります。

一般的には、疲労が強いときや慢性的なコリがある人は週1回ペースから始め、体のバランスが整ってきたら2〜3週間に1回程度が目安とされています。

一方で、ストレスケアやメンテナンス目的であれば、月に1回のペースでも十分効果を感じられるという声もあります(引用元: https://www.kagawa-puhs.repo.nii.ac.jp/record/232/files/AA12468526_9_027.pdf?utm_source=chatgpt.com )。

ただし、痛みやだるさが強いときは、体の回復を優先するために数日空けて受けるのが望ましいとされています。

体の状態やライフスタイルに合わせて、施術者と相談しながら最適なペースを見つけましょう。

指圧の料金相場と保険適用

指圧の料金は、施術時間や施術者の経験、地域によって幅があります。

一般的な相場は、30分で3,000円〜5,000円、60分で5,000円〜8,000円程度が多いようです。

国家資格を持つ治療院では、症状や医師の同意書がある場合に限り、健康保険が一部適用されるケースもあります(引用元: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html )。

また、整体やリラクゼーションサロンでは「保険適用外」のことが多く、自費での施術となります。

定期的に通う予定がある場合は、回数券やメンテナンスプランを利用すると費用を抑えやすいでしょう。

受ける前に知っておきたい注意点

指圧は幅広い年代の方が受けられますが、体調や持病によっては控えた方がよい場合もあります。

発熱中、妊娠初期、骨粗しょう症、皮膚疾患、心臓疾患がある場合は、事前に医師や施術者へ相談してください。

また、食後すぐや極端な空腹時は、血流の変化で気分が悪くなることがあるため避けた方が良いとされています。

適切なタイミングと信頼できる施術者を選ぶことで、安心して指圧の効果を実感できるでしょう。

#指圧 #あん摩マッサージ指圧師 #施術の流れ #保険適用 #料金相場

よくあるQ&A・整骨院・医療機関との使い分け

よくある質問①:「強く押されたほうが効くの?」

「強いほうが効きそうだから、もっと押してほしい」と思う人も少なくありません。

しかし、指圧は“強ければ強いほど良い”というものではないと言われています。

実際には、筋肉の緊張具合や血流の状態に合わせて最適な圧をかけることが大切です。

強すぎる圧を加えると、筋肉が防御反応を起こして逆に硬くなってしまうこともあります。

痛気持ちいい程度の圧が最もリラックス効果を高めるとされており、施術中に「ちょっと強いかも」と感じたら、遠慮せずに伝えることが大事です(引用元: https://yukishiatsuseitai.com/ )。

よくある質問②:「マッサージとどう違うの?」

指圧とマッサージの違いについては、よく混同されます。

マッサージは主にヨーロッパ発祥の手技で、筋肉を「もむ」「さする」ことで血行を促進するのが特徴です。

一方で指圧は、日本独自の手技療法であり、「押す」ことでツボ(経穴)や経絡を刺激し、自律神経や内臓機能のバランスを整える点が異なります(引用元: https://mitsuraku.jp/massage/25/?utm_source=chatgpt.com )。

つまり、マッサージはリラクゼーション寄り、指圧は体の機能バランスを整える性質が強いと言えるでしょう。

症状や目的に応じて、どちらを選ぶかを考えると良いとされています。

よくある質問③:「どんな人に向いているの?」

指圧は、肩こり・腰痛・疲労感・不眠・冷え・ストレスなど、慢性的な不調を抱える人に向いていると言われています。

また、姿勢の悪さやデスクワークによる筋肉の緊張を感じる人にもおすすめです。

一方で、骨折・捻挫直後のような急性症状や発熱がある場合は避ける必要があります。

体の状態を確認しながら施術者に相談することで、安全かつ効果的に受けられるでしょう(引用元: https://www.kagawa-puhs.repo.nii.ac.jp/record/232/files/AA12468526_9_027.pdf?utm_source=chatgpt.com )。

整骨院・医療機関との使い分け

「整骨院と指圧ってどう違うの?」という質問もよくあります。

整骨院(接骨院)は、国家資格である「柔道整復師」が、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷といったケガの応急処置や機能回復を目的に施術を行う場所です。

一方、指圧は筋肉やツボを通して体のバランスを整える手技療法であり、慢性的な不調や疲労のケアに向いているとされています(引用元: https://yukishiatsuseitai.com/ )。

たとえば、

- 「転倒して足をひねった」「関節が腫れている」→整骨院や整形外科での検査

- 「デスクワークで肩こり・背中がつらい」「ストレスで眠りが浅い」→指圧・整体・リラクゼーション

このように、痛みの原因や目的に応じて使い分けることが、回復への近道になるでしょう。

医療機関を受診すべきタイミング

指圧を続けても痛みやしびれが取れない、あるいは症状が強くなる場合は、整形外科などの医療機関で検査を受けることがすすめられています。

特に、しびれ・麻痺・感覚鈍麻など神経症状が出ているときは、神経や血管のトラブルが関係している可能性もあります。

指圧と医療機関のどちらか一方に偏るのではなく、必要に応じて併用することが、体を整える上で最も効果的だと言われています(引用元: https://www.joa.or.jp/ )。

まとめ

指圧は「押すだけの手技」ではなく、体の声を聴くためのケア方法です。

整骨院や病院と正しく使い分けることで、心身のバランスを整え、疲労やコリに対する自然な回復力を高めるサポートになります。

不調が続くときほど、体の小さなサインを見逃さず、専門家と一緒にメンテナンスしていくことが大切です。

#指圧 #整骨院との違い #マッサージ比較 #体ケア #ツボ療法