指の関節が痛いとは?(概念・注意すべき点)

関節痛の基本的な考え方

「指の関節が痛い」と感じるとき、単なる疲れや使いすぎだと考えてしまう方も少なくありません。しかし実際には、関節そのものの炎症や変形、あるいは腱や靱帯の不調が関わっているケースが多いと言われています。関節は骨と骨をつなぐ重要な部分であり、少しの異常でも動作や生活に影響が出やすい部位です(引用元:メディエイドオンライン)。

関節の役割と痛みの意味

指は細かい動きが多く、日常的に酷使されています。そのため、他の部位に比べても炎症や摩耗が起きやすいとされています。特に関節の痛みは「負担が限界に近づいているサイン」とも考えられており、放置すると変形や動かしづらさにつながる場合があると説明されています(引用元:Medical DOC)。

「朝起きたときにこわばって動かしづらい」「長時間の作業後にズキズキする」といった症状は、その初期の兆候として注目されています。

注意すべき疾患との関連

指の関節痛は、加齢や使いすぎだけではなく、変形性関節症(へバーデン結節やブシャール結節)や関節リウマチ、乾癬性関節炎などの疾患が背景にある場合もあるとされています(引用元:日本整形外科学会)。これらは進行すると関節の変形や機能障害につながることもあるため、痛みが長く続くときには注意が必要です。

自己判断で放置しない重要性

一時的な疲労による痛みであれば休養で改善することもありますが、繰り返し痛みが出る、腫れや熱感を伴う場合は、自己判断で放置しない方が良いとされています。早期に対応することで進行を防げる可能性があるため、必要に応じて専門機関での触診や検査を受けることがすすめられています。

まとめ

指の関節が痛いという症状は、単なる疲労から疾患まで幅広い原因が関与する可能性があるとされています。軽視せず、日常生活への影響や症状の持続期間を確認しながら、必要であれば早めに専門的な検査を受けることが大切です。

#指の関節が痛い

#関節痛の原因

#注意すべきサイン

#疾患との関連性

#早めの対応が大切

よくある原因とリスク要因

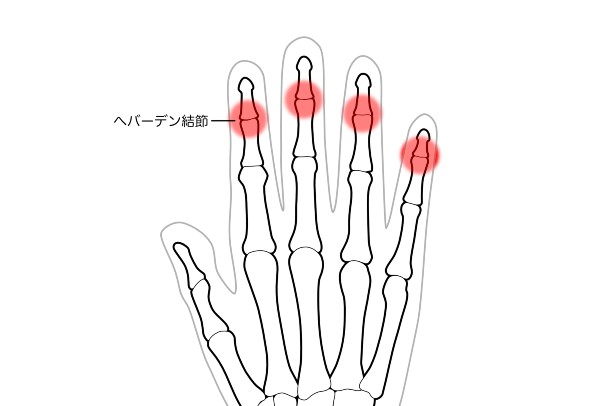

変形性関節症(へバーデン結節・ブシャール結節)

指の関節が痛いときに代表的な原因として挙げられるのが変形性関節症です。特に指の第1関節に生じる「へバーデン結節」や第2関節に出る「ブシャール結節」は中高年の女性に多いと言われています。関節の軟骨がすり減って炎症や変形を引き起こすことが特徴で、痛みだけでなく腫れやこわばりを伴うケースもあると説明されています(引用元:メディエイドオンライン)。

関節リウマチなどの炎症性疾患

関節リウマチも指の関節痛の大きな要因のひとつとされています。自己免疫の異常で関節内に炎症が起こり、朝のこわばりや左右対称の関節痛として現れることが多いと説明されています(引用元:日本整形外科学会)。また、乾癬性関節炎など他の炎症性疾患でも、似たような症状が出ることがあるとされています。

腱鞘炎やばね指

指の関節が痛いと感じても、実際には腱鞘炎やばね指が関わっている場合もあります。腱と腱鞘の摩擦で炎症が起こり、関節付近に痛みが広がるケースがあるとされています。動かすとカクッと引っかかるような症状が出ることもあり、関節痛と混同されやすいのが特徴です(引用元:Medical DOC)。

外傷や使いすぎによる負担

突き指や打撲などの外傷が原因で炎症が残り、関節痛につながることもあります。また、パソコン作業やスマートフォンの長時間使用、楽器演奏などで同じ動作を繰り返すことも関節への負担を増やし、慢性的な痛みにつながると言われています。

年齢・性別・ホルモンバランスの影響

加齢による軟骨の摩耗やホルモンバランスの変化もリスク要因です。特に更年期以降の女性では、関節の柔軟性が低下しやすく、炎症や変形が進行しやすいとされています。遺伝的な要因も関与する可能性があると説明されています。

まとめ

指の関節が痛い原因は、変形性関節症・関節リウマチ・腱鞘炎・外傷や使いすぎ・加齢やホルモン変化など多岐にわたるとされています。症状の背景には複数の要素が絡むことが多く、日常の使い方や体質によってもリスクが変わると考えられています。

#指の関節痛の原因

#変形性関節症

#関節リウマチの影響

#腱鞘炎やばね指

#年齢とホルモンの関係

症状のタイプと自己チェック法

痛みの出方による違い

指の関節が痛いといっても、その出方にはいくつかのパターンがあると言われています。例えば「動かすときだけズキッとする痛み」「じっとしていてもジワジワ続く痛み」「朝起きたときに強くこわばる」といった具合です。特に朝のこわばりは関節リウマチのサインとして知られており、30分以上続く場合には注意が必要だと説明されています(引用元:日本整形外科学会)。

部位ごとの症状の特徴

- 第1関節(DIP関節) → へバーデン結節で痛みや変形が出やすい

- 第2関節(PIP関節) → ブシャール結節に関連し、腫れや動かしにくさが目立つ

- 付け根の関節(MP関節) → 関節リウマチなど炎症性疾患で左右対称に腫れることが多い

このように、痛みの場所によって背景にある疾患の可能性が異なるとされています(引用元:メディエイドオンライン)。

自己チェックのポイント

自宅でもできる簡単な確認方法として、以下のような点が挙げられています。

- 朝起きてすぐに指を握ったときのこわばり

- 指の関節を軽く押したときの圧痛の有無

- ペットボトルのふたを開ける・物をつかむなど日常動作での痛み

- 指先が赤く腫れて熱感があるかどうか

これらのサインを観察することで、自分の症状の特徴を把握しやすくなると考えられています(引用元:Medical DOC)。

変形や腫れの確認

指の関節が太くなったり、横に曲がったように見える場合は、変形性関節症が進んでいる可能性もあるとされています。鏡で指を見比べたり、写真を撮って変化を記録するのも一つの自己チェック方法として有効です。

まとめ

指の関節が痛いときは、痛みの出方・部位ごとの特徴・自己チェックのサインを確認することで、背景にある原因を推測しやすくなると言われています。ただし自己判断だけでは限界があるため、症状が続く場合は早めの検査が望ましいとされています。

#指の関節痛の症状

#自己チェック法

#朝のこわばり

#関節の部位ごとの特徴

#変形や腫れの確認

日常でできるケアと改善方法

関節を休める工夫

指の関節が痛いときは、まず無理に使いすぎないことが大切だと言われています。特にパソコンやスマートフォンの長時間使用は指関節への負担を大きくするため、作業の合間に休憩を挟む、手を温めて血流を促すといった工夫がすすめられています(引用元:メディエイドオンライン)。

ストレッチと運動

軽度の痛みであれば、ストレッチや関節の可動域を保つ運動が役立つとされています。例えば、手のひらを開いてゆっくり握る運動や、指を1本ずつ反対の手で軽く伸ばす方法です。無理なく行うことで関節の柔軟性を維持し、こわばりを和らげる効果が期待できるとされています(引用元:Medical DOC)。

温冷療法の活用

痛みが強いときは冷やして炎症を抑える方法が、こわばりが主体のときは温めて血流を改善する方法が紹介されています。お風呂に浸かって手を温めると動きがスムーズになることもあり、状況に応じて使い分けると良いとされています(引用元:日本整形外科学会)。

サポーターや装具

関節の負担を減らすためにサポーターや装具を使うことも効果的だと言われています。特に作業や家事で手を休められない場合、固定して動きを制限することで炎症が悪化するのを防ぎやすいとされています。

生活習慣の見直し

体全体の健康も関節痛に影響するとされており、栄養バランスのとれた食事や十分な睡眠、適度な運動が基本とされています。また、冷えを避けて血流を良くすることも、関節への負担軽減につながると考えられています。

まとめ

指の関節が痛いときの日常ケアは、安静・ストレッチ・温冷療法・サポーター活用・生活習慣の改善といった方法が挙げられています。これらを組み合わせることで、症状の軽減や再発予防に役立つとされています。

#指の関節ケア

#日常でできる改善法

#ストレッチと運動

#温冷療法

#生活習慣の見直し

専門対応と再発予防戦略

来院が望ましいサイン

指の関節が痛い状態が長引く、または悪化して日常生活に支障が出る場合は、専門機関での検査が望ましいと言われています。特に「朝のこわばりが長時間続く」「腫れや熱感を伴う」「左右両方の関節に同時に出る」などは、関節リウマチや炎症性疾患の可能性も考えられるとされています(引用元:日本整形外科学会)。

検査の流れと施術の選択肢

来院時には、触診に加えてX線やMRI、血液検査などを用いて原因を調べることがあるとされています。その上で、炎症が強い場合は消炎を目的とした薬物の使用、関節への負担を減らす装具の活用、リハビリによる可動域訓練などが提案されることがあると言われています(引用元:Medical DOC)。

専門的なリハビリと指導

理学療法士などによる専門的なリハビリでは、関節の柔軟性を保つ運動や正しい手の使い方が指導されることが多いとされています。繰り返し炎症を起こさないために、日常生活での動作改善や関節保護の方法を学ぶことも重要だと言われています(引用元:メディエイドオンライン)。

再発防止の生活習慣

再発予防には、日常生活での小さな工夫が欠かせません。例えば、手先を酷使する作業を長時間続けない、冷えを防ぐ、適度にストレッチを取り入れるといった工夫です。また、栄養バランスを整えることも関節の健康に寄与するとされています。

まとめ

指の関節が痛いときの専門対応は、触診や画像検査で原因を確認し、炎症や変形の進行を抑える施術やリハビリを取り入れることが基本だと言われています。さらに、生活習慣を見直すことで、痛みの再発や悪化を防ぐことが期待できるとされています。

#指の関節専門対応

#検査と施術の選択肢

#リハビリの重要性

#生活習慣での予防

#再発防止の工夫