打撲とは? — 基本定義と発生メカニズムを整理

打撲は「外力によって筋肉や皮下組織が損傷した状態」

「打撲」とは、転倒や衝突などで体の一部をぶつけ、皮膚の下にある筋肉や血管などの軟部組織が損傷した状態を指す言葉です。日常生活の中では「打ち身」とも呼ばれ、比較的身近なケガの一つと言われています。骨が折れたり、皮膚が切れたりするわけではありませんが、内出血や腫れ、痛みを伴うことが多く、放置すると回復が遅れるケースもあるとされています(引用元:くまのみ整骨院ブログ)。

「少しぶつけただけだから」と軽く考えてしまう方もいますが、打撲の程度はぶつけた衝撃の強さや部位によって異なります。例えば、太ももや腕のように筋肉が厚い部分では一時的な痛みで済むこともありますが、肋骨やすねなど骨に近い部位では、深い組織まで影響が及ぶ場合があると言われています。

打撲が起こるメカニズムと体の反応

打撲が起きる仕組みをもう少し掘り下げてみましょう。体に強い外力が加わると、その衝撃が筋肉や血管に伝わり、微細な損傷を引き起こします。このとき、損傷した血管から血液が皮下に漏れ出すことで“あざ”ができる、いわゆる皮下出血が発生します。時間が経つにつれて色が赤紫から黄色へと変化するのは、血液中のヘモグロビンが分解されるためと言われています(引用元:Medical Note)。

また、損傷部位には炎症反応が起こり、腫れや熱感が現れます。これは体が損傷した組織を修復しようとする自然な反応です。人によっては、筋肉の緊張が続いて動かしづらくなることもありますが、無理に動かすと炎症を悪化させるおそれがあるため注意が必要だと言われています(引用元:日本整形外科学会)。

打撲と他のケガとの違い

打撲は、ねんざ(靱帯損傷)や骨折などと症状が似ている場合があります。特に、強い痛みや腫れが続く場合は骨に損傷がある可能性も否定できません。そのため、症状が長引く、または押すと強く痛む場合は、整骨院などで触診を受けることが推奨されています。早めの検査で重症化を防ぐことができると言われています。

#打撲とは #打ち身 #皮下出血 #炎症反応 #整骨院

打撲の主な症状と部位別の特徴 — 腫れ・内出血・可動域制限など

打撲で現れやすい3つの基本症状

打撲で多くの人が感じるのは、「痛み」「腫れ」「あざ(内出血)」の3つです。ぶつけた直後はズキっとした痛みが走り、その後、じんわりと鈍い痛みに変わっていくことがあります。これは損傷した筋肉や血管からの出血や炎症反応によるものと考えられています(引用元:くまのみ整骨院ブログ)。

また、ぶつけた部位が赤く腫れるのは、血液やリンパ液が皮下に滲み出ているためです。数時間〜翌日にかけてあざが目立ってくることもあり、時間の経過とともに赤紫→青紫→黄緑色→黄色と変化していくケースが多いと言われています。これは、体の中で出血した血液が分解されていく自然な過程です(引用元:Medical Note)。

部位によって異なる打撲の特徴

打撲は体のどこにでも起こりえますが、部位によって症状の出方や重さが異なります。たとえば、太ももやふくらはぎなど筋肉量の多い部位では腫れや内出血が目立ちやすく、歩行や階段の上り下りで痛みが出やすいとされています。一方、肋骨付近やすねのように骨が浅い場所では、軽い衝撃でも強い痛みを感じやすく、呼吸や体の動きで痛みが増すこともあります(引用元:日本整形外科学会)。

腕や手首などの関節周囲では、打撲後に可動域が制限される場合もあります。これは、炎症による筋肉や腱の張り、あるいは内出血による圧迫が関係していると言われています。無理に動かすと炎症が広がることもあるため、早めに冷却や安静をとることが大切です。

症状の進行に注意すべきケース

一般的に軽い打撲は数日で痛みが引いていく傾向にありますが、1週間以上続く強い痛みや腫れ、動かすたびにズキズキする感覚がある場合は、骨折や筋断裂などが隠れていることもあります。その際は「単なる打ち身」と自己判断せず、整骨院などで触診を受けて確認することが推奨されています。

#打撲の症状 #腫れ #内出血 #可動域制限 #整骨院

打撲の応急処置とセルフケア — 安静・冷却・圧迫の実践方法

打撲直後の対応は「RICE処置」が基本

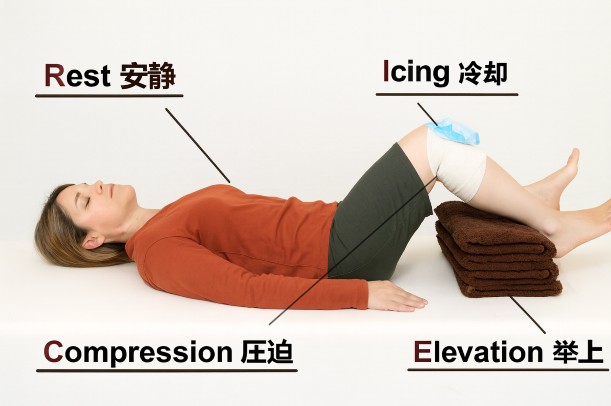

打撲をした直後にどう対応するかで、回復までの期間が大きく変わると言われています。まず大切なのは「RICE処置(ライス処置)」です。これは、Rest(安静)・Ice(冷却)・Compression(圧迫)・Elevation(挙上) の頭文字を取った応急対応の基本。

たとえば、スポーツ中に転倒して太ももを打った場合、無理に動かず安静にし、氷や保冷剤をタオル越しに10〜20分程度あてて冷やします。その後、包帯などで軽く圧迫し、心臓より少し高い位置に上げておくと、腫れを抑えやすいとされています(引用元:くまのみ整骨院ブログ、日本整形外科学会)。

「温める」は時期を見極めて

打撲後、2〜3日は炎症反応が続くため、この時期は「冷やす」ことが優先です。

ただし、炎症が落ち着いて腫れがひいてきたら、今度は温めることで血流を促進し、組織の回復をサポートすることができます。温タオルやぬるめの入浴など、体を温めて筋肉をほぐすケアが効果的とされています。

「いつ温めに切り替えるべき?」という質問も多いですが、目安としては「触っても熱っぽくない」「腫れが減ってきた」と感じたころが切り替え時期と言われています(引用元:Medical Note)。

セルフケアで気をつけたいポイント

打撲部位のマッサージは、炎症が残っている段階では避けた方が良いとされています。無理に揉むと内出血が広がり、回復を遅らせる可能性があるためです。

また、「青あざが消えない」「押すと強く痛む」「関節を動かすと鋭い痛みがある」といった場合には、自己判断せず整骨院などで触診を受けることがすすめられています。

整骨院では、炎症や筋肉の緊張状態を見極めた上で、適切な施術や日常生活での注意点を提案してもらえると言われています。

応急処置後の過ごし方も大切

安静にしすぎて動かない期間が長いと、筋肉の柔軟性が落ち、血流が悪くなる場合があります。炎症が引いたあとは、軽いストレッチや日常動作の中で少しずつ動かすことも、再発防止につながると考えられています。

つまり、「冷やして・休んで・動かす」という3段階を意識することが、打撲後のセルフケアのポイントです。

#打撲の応急処置 #RICE処置 #冷却と温熱 #セルフケア #整骨院

打撲を放置すると起こりうるリスク — 慢性化・血腫・骨折転移の可能性

「そのうち治る」は危険?軽い打撲にもリスクがある

「少しぶつけただけだから大丈夫」と思って放置する人は少なくありません。

しかし、軽いと思った打撲でも、放っておくと**血腫(けっしゅ)や筋肉のしこり(線維化)**を残すケースがあると言われています。

特に、太ももやふくらはぎなどの筋肉量が多い部位では、内部に血が溜まって固まる「筋肉内血腫」ができることもあり、これが後の痛みや違和感の原因になる場合があります(引用元:くまのみ整骨院ブログ、Medical Note)。

血腫が吸収されるまでには時間がかかり、再び軽い衝撃を受けると炎症が再発することもあるため、

「時間が経てば自然に引くだろう」と自己判断するのは避けたほうがよいとされています。

打撲を放置すると起こる代表的なトラブル

まず多いのが、慢性的な痛みの残存です。

炎症が不完全なまま治まると、周囲の筋肉がこわばり、血流が悪化して筋肉痛のような違和感が長引くことがあります。

また、打撲部分をかばう動作が続くことで、他の部位に負担がかかり、姿勢や歩行のクセがついてしまう人もいます。

さらに、肋骨やすねなど「骨が浅い部位」を強く打った場合には、**小さな骨折(ヒビ)**が隠れているケースもあると言われています。

「ただの打ち身」と思って放置しているうちに、痛みが悪化し、動かすたびにズキッとした痛みが走るようになることもあるため注意が必要です(引用元:日本整形外科学会)。

リスクを防ぐためのチェックポイント

打撲をしたあと、次のようなサインがある場合は注意が必要です。

- 1週間以上、腫れや痛みが続く

- あざがどんどん広がっている

- 触ると熱を持っている

- 動かすたびに痛みが強くなる

これらの症状が見られるときは、筋肉や骨、関節の内部で炎症が広がっている可能性があります。

早めに整骨院で触診を受けて状態を確認することで、慢性化を防ぐことができると言われています。

放置せず“今のうちにケア”が大切

打撲は軽視しがちですが、適切に対処すれば早い段階で回復が見込めるケガでもあります。

「冷やす・安静・圧迫・挙上」を早めに行い、痛みや腫れの変化を観察しながら過ごすことが大切です。

もし数日たっても改善しない場合は、体が出している“サイン”として捉え、専門家のチェックを受けることをおすすめします。

#打撲放置 #血腫 #慢性痛 #骨折リスク #整骨院ケア

打撲の予防と生活習慣でできる対策 — スポーツ・日常動作・環境整備

打撲を防ぐには「転ばない」「ぶつからない」環境づくりから

打撲は、転倒や衝突などのちょっとした不注意で起こることが多いケガです。

そのため、日常生活の中で「ぶつかりにくい」「転びにくい」環境を整えることが何よりの予防につながります。

たとえば、室内では床に物を置かないようにしたり、滑りやすい靴下を避けるなど、ほんの少しの工夫でもリスクを減らすことができると言われています(引用元:くまのみ整骨院ブログ)。

また、外出時には靴選びも大切です。かかとの擦り減った靴やサイズの合わない靴は、バランスを崩して転倒する原因になります。

自分の足に合ったフィット感のある靴を履くことで、特に高齢者や子どもなど、バランスを崩しやすい人の打撲予防にも効果的だと言われています。

筋力と柔軟性を維持して「転ばない体」をつくる

筋力の低下は、転倒リスクを高める大きな要因の一つです。

特に下半身の筋肉、なかでも太ももの前側(大腿四頭筋)やお尻の筋肉(大殿筋)をしっかり動かすことで、ふらつきにくい体を保てるとされています。

ウォーキングやスクワット、簡単なストレッチを継続的に取り入れるだけでも、日常の安定感が違ってきます。

柔軟性も忘れてはいけません。筋肉が硬いと、転倒時に衝撃を吸収できず、打撲やねんざの原因になります。

毎日数分でもストレッチを取り入れておくと、ケガをしづらい体を保ちやすいと言われています(引用元:Medical Note)。

スポーツ時の打撲を防ぐためのポイント

スポーツをしている人の場合、練習前のウォームアップや防具の着用が特に重要です。

体が冷えている状態で動き始めると筋肉がこわばり、衝突時の衝撃を吸収しにくくなるため、軽い打撲でも痛みが長引くことがあります。

また、サッカーや野球、バスケットボールなど接触の多い競技では、プロテクターやサポーターを使うことで衝撃を緩和できるとされています。

生活習慣の見直しで打撲しづらい体づくりを

日常生活の中でも、「疲れが溜まっている」「睡眠不足」「ストレスが強い」などの状態が続くと、集中力が落ちて注意力が散漫になります。

結果として、ぶつかったり転倒したりするリスクが高まると言われています。

規則正しい生活リズムとバランスの良い食事を意識することで、自然と体のコンディションも整いやすくなります。

整骨院での姿勢チェックも予防のひとつ

整骨院では、普段の姿勢や歩行動作のクセを確認し、転倒しにくい体の使い方をアドバイスしてもらうことができます。

「同じ場所ばかり打つ」「歩くときにつまづきやすい」など、繰り返す打撲に悩む人は、体のバランスを見直すことが大切です。

専門家の視点で“転ばない体づくり”をサポートしてもらうことで、打撲の再発を防ぎやすくなると言われています。

#打撲予防 #転倒防止 #筋力アップ #柔軟性向上 #姿勢改善