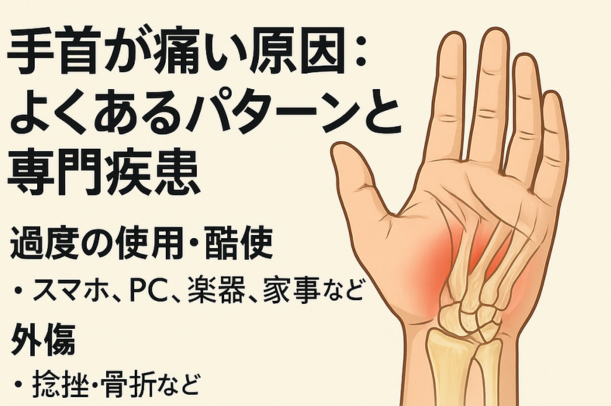

手首が痛い原因:よくあるパターンと専門疾患

過度の使用・酷使

「スマホやパソコンを長時間使っていると手首が痛くなることがあるよね」と患者さんから相談を受けることがあります。楽器の演奏や料理など、同じ動作を繰り返すことで筋や腱に負担がかかり、炎症が起きやすいと言われています(引用元:湘南リウマチ内科、ボルタレンEX、くまはら接骨院)。

外傷(捻挫・骨折など)

転んで手をついたり、スポーツ中に強い衝撃を受けたりすると、捻挫や骨折が原因で手首が痛むケースがあります。「ちょっとぶつけただけ」と思っても、実は骨折していることもあるので注意が必要と言われています。

腱鞘炎(ドケルバン病など)

特に親指をよく使う動作で起きやすいのが腱鞘炎です。「スマホを長時間いじると親指側の手首がズキズキする」という声も多く、ドケルバン病と呼ばれることがあります。症状が続く場合は医療機関での検査が推奨されています(引用元:くらいし整形外科)。

手根管症候群

「夜になると手首から指先がしびれる」という方は手根管症候群の可能性があるとも言われています。これは手首の神経が圧迫されることで起こる症状で、放置すると握力低下につながるケースもあります。

関節炎・滑液包炎・リウマチ・変形性関節症

加齢や炎症性疾患によって手首の関節に痛みが出ることも少なくありません。関節リウマチや変形性関節症では、腫れやこわばりを伴うことが多く、朝の動き始めに強く出やすいとされています。滑液包炎では関節周囲が腫れて熱を持つこともあります(引用元:湘南リウマチ内科、UBIE 病気QA)。

その他(ホルモン変化・代謝疾患など)

妊娠・出産期や更年期などのホルモン変化によっても手首の痛みが出ることがあると報告されています。また、糖尿病や代謝異常が背景にある場合も考えられると言われています。

#手首の痛み #腱鞘炎 #手根管症候群 #関節リウマチ #生活習慣ケア

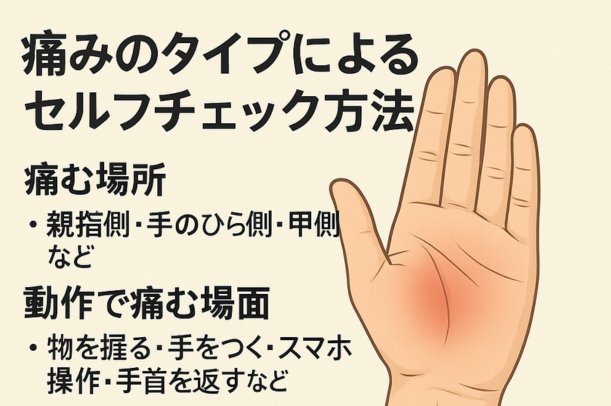

痛みのタイプによるセルフチェック方法

痛む場所で考えられること

「親指の付け根がズキズキするんです」と話す方もいれば、「手の甲側が重だるい」と感じる方もいます。痛みの場所によって関係する腱や神経が異なるため、症状の特徴を知ることは大切だと言われています(引用元:湘南リウマチ内科、くらいし整形外科、UBIE 病気QA)。

動作で痛む場面

「フライパンを握ると痛い」「スマホを長く操作したあとに違和感が出る」など、日常の何気ない動作がヒントになります。物を持つ、手をつく、手首を返すなどの場面で症状が強まるかを意識してみると、自分の状態を把握しやすいと言われています。

チェックテスト例

腱鞘炎の確認で有名なのが「フィンケルシュタインテスト」です。親指を中に入れて拳を作り、小指側に手首を倒したときに強い痛みが出るかどうかを見る方法です。また「アイヒホッフテスト」も似たチェック法として紹介されています。これらは簡易的なセルフチェックですが、あくまで目安にすぎないとされています(引用元:くらいし整形外科)。

痛みの発生時間・持続時間

「夜になるとズキズキする」「安静時よりも動かしたときに痛みが強い」など、痛みが出る時間帯や持続時間も重要な手がかりです。朝のこわばりがある場合は関節炎との関連が指摘されることもあり、夜間に強くなる場合は神経の圧迫と関係するケースもあると言われています。

#手首の痛み #セルフチェック #腱鞘炎 #フィンケルシュタインテスト #日常生活の注意

3:いつ病院を来院すべきか:見逃せないサイン

痛みが数日〜1週間以上続く場合

「少し休めば楽になると思っていたのに、1週間以上痛みが消えない」という声は珍しくありません。慢性的に痛みが続くときは、体の中で炎症や神経の圧迫が起きている可能性があると言われています(引用元:湘南リウマチ内科、ボルタレンEX、UBIE 病気QA)。

腫れ・熱感・赤みがあるとき

見た目の変化は大事なサインです。手首が赤く腫れたり、触ると熱を感じる場合、関節炎や感染症などの可能性が示唆されています。単なる疲れではなく、炎症が進行している場合もあると言われています。

しびれや感覚の鈍さが伴うとき

「痛みだけでなく、手の感覚が鈍い」「ピリピリとしたしびれが広がる」といった場合は、神経への圧迫が関係しているかもしれません。特に手根管症候群などでは夜間に強く出ることがあると言われています。

可動域が制限され日常生活に支障があるとき

「手首を反らせない」「ペットボトルのフタが開けられない」など、日常生活の動作が難しくなるほど制限がある場合は注意が必要です。関節や腱の損傷が進んでいるサインとされることがあります。

朝のこわばり・夜間痛が強いとき

朝、手首がこわばって動かしづらい場合や、夜になると痛みで眠れない場合は、関節リウマチや炎症性疾患が関係することがあると言われています。こうした症状が続くときは、早めに医療機関での検査が推奨されています。

#手首の痛み #来院目安 #しびれ症状 #関節リウマチ #夜間痛

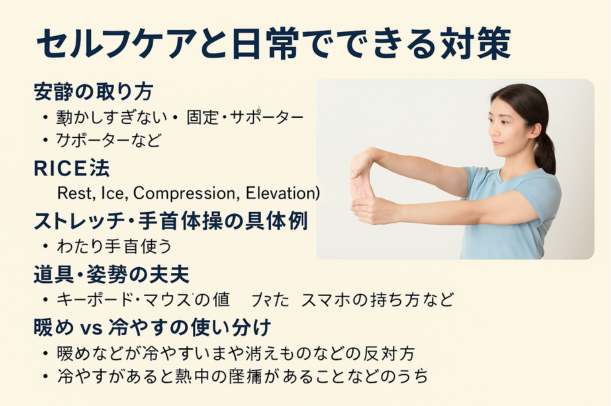

セルフケアと日常でできる対策

安静の取り方

手首が痛いときは「無理に動かさないこと」が大切だと言われています。サポーターやテーピングで軽く固定すると、負担を減らせるケースもあります。友人に「安静って具体的にどうすればいいの?」と聞かれることがありますが、過度に動かさないだけでも休養につながるとされています(引用元:UBIE 病気QA、ボルタレンEX)。

RICE法(Rest, Ice, Compression, Elevation)

スポーツ障害や捻挫などで有名なケア方法がRICE法です。安静(Rest)、冷却(Ice)、圧迫(Compression)、挙上(Elevation)の頭文字をとった方法で、手首の炎症が強いときに有効とされることがあります。実際に「運動後に腫れたとき、冷やしたら楽になった」という声も聞かれます。

ストレッチ・手首体操の具体例

軽い痛みや違和感程度なら、ストレッチや体操を取り入れると改善につながる場合があります。例えば、反対の手で手首を軽く反らせるストレッチや、ぐるぐると回す体操は日常でも行いやすいです。「デスクワークの合間にやると気分転換になる」と話す方もいます(引用元:湘南リウマチ内科)。

道具・姿勢の工夫

「キーボードが高すぎて手首が痛い」と悩む方もいます。パソコンの配置を調整したり、マウスの位置を見直すだけでも楽になることがあると言われています。スマホは両手で支えたり、机に置いて操作するのも負担軽減の工夫です。

暖め vs 冷やすの使い分け

急な炎症や腫れには冷却がすすめられ、慢性的なこわばりや血流不良には温めがよいとされます。どちらを選ぶか迷ったときは「熱感があるなら冷やす」「冷えを感じるなら温める」という目安が使われています。人によって合う方法が違うため、体調や症状に合わせることが大切だと考えられています。

#手首の痛み #セルフケア #RICE法 #ストレッチ体操 #姿勢改善

医療的治療オプションと改善までのステップ

外用薬・鎮痛剤・湿布などの薬による治療

「湿布や塗り薬で少し楽になるんだよね」と話す方も多いです。一般的に痛みが軽度のときは、市販の外用薬や鎮痛剤が補助的に用いられることがあると言われています。湿布には冷感タイプや温感タイプがあり、症状に応じて使い分ける方法が紹介されています(引用元:ボルタレンEX、UBIE 病気QA)。

テーピングや装具による固定

「サポーターを着けると楽になる気がする」という声もよく聞かれます。手首を一定の角度で安定させることで負担を減らし、改善を助けるとされています。テーピングはスポーツ中の一時的な保護にも役立つと言われています。

注射治療・物理療法

症状が強い場合、ステロイド注射などが検討されることがあります。また、理学療法士によるリハビリや超音波を使った物理療法も紹介されています。「マッサージや運動療法を組み合わせたら痛みが和らいだ」という体験談もあります(引用元:湘南リウマチ内科)。

手術が必要となるケース

保存的な方法で改善が難しい場合、腱や神経の圧迫を減らすために手術が検討されることもあるそうです。頻度は多くはありませんが、日常生活に強い支障があるときに行われるケースが報告されています。

回復までのおおよその期間と再発予防のポイント

「どのくらいで改善しますか?」という質問をよく受けますが、症状の種類や重さで差があります。軽い炎症なら数日〜数週間、腱や神経の問題なら数ヶ月以上かかることもあるとされています。再発を防ぐためには、姿勢の見直しやセルフケアの継続が重要と紹介されています(引用元:UBIE 病気QA)。

#手首の痛み #治療オプション #リハビリ #サポーター #再発予防