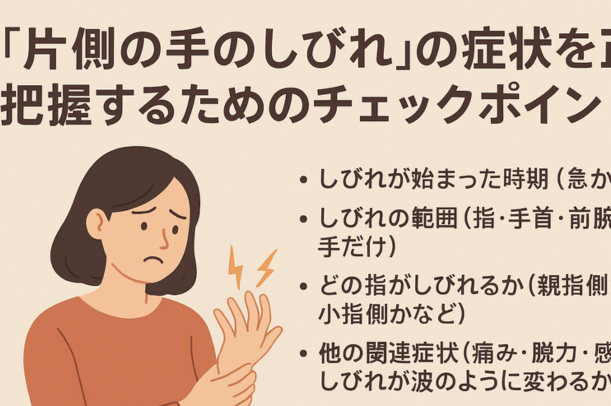

「片側の手のしびれ」の症状を正しく把握するためのチェックポイント

しびれの始まり方を確認

手のしびれは「急に出てきたのか」「徐々に強くなってきたのか」によって、考えられる原因が変わると言われています。例えば、突然のしびれは脳や血管の問題に関係することがあるとされ、慢性的に続く場合は首や神経への負担が関与しているケースもあるようです(引用元:済生会)。

しびれの広がり方を観察

指だけにとどまるのか、手首や前腕、さらに肩にまで広がっているのかを意識すると、原因を絞り込みやすいと言われています。しびれの範囲は、どの神経が影響を受けているかを知る手がかりになるそうです(引用元:西研クリニック)。

どの指がしびれるかを確認

親指側か、小指側かでも原因が変わるとされています。親指側のしびれは手根管症候群、小指側は肘部管症候群などが関連している場合があると言われています(引用元:済生会)。

他の症状との組み合わせ

しびれ以外に、痛みや力の入りにくさ、感覚の異常があるかを確認すると良いとされています。また、しびれが波のように強弱を繰り返す場合も、原因を探るヒントになると言われています。

発症頻度や状況を振り返る

一日のうち特定の時間に出るのか、作業姿勢や動きで悪化するのかをチェックすることも重要です。特にパソコン作業やスマホ使用時に増えるケースは、首や手首の神経圧迫と関連していることがあると考えられています。

#手のしびれ

#片側の症状

#原因チェック

#セルフ観察

#早めの相談

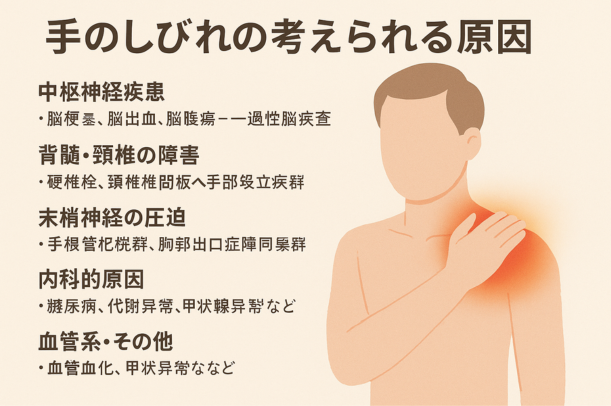

考えられる原因の分類:中枢・脊髄・末梢神経・内科疾患

中枢神経疾患

片側の手のしびれは、脳に関わる異常でも出ることがあると言われています。代表的なものとして、脳梗塞・脳出血・脳腫瘍などが挙げられます。特に「急にしびれが始まった」「顔や足にも同時に症状がある」場合には、一過性脳虚血発作(TIA)など脳血管のトラブルが背景にあると考えられるケースがあるそうです(引用元:Ubie、西研クリニック)。

脊髄・頚椎の障害

首の骨や椎間板の異常が神経を圧迫し、片側の手にしびれを起こすこともあるとされています。例えば、頸椎症や頚椎椎間板ヘルニア、頚髄症などが関係するケースです。長時間のデスクワークや不良姿勢で悪化する例もあると言われています(引用元:済生会)。

末梢神経の圧迫

手首や肘、肩周辺で神経が圧迫されると、指先にしびれを感じやすいようです。手根管症候群は親指〜薬指に症状が出やすく、肘部管症候群では小指側のしびれが特徴とされています。また、胸郭出口症候群では腕全体のしびれや脱力感を伴うこともあると報告されています。

内科的原因

神経の障害は整形外科領域だけではなく、内科的な要因でも起こると言われています。糖尿病による神経障害や、代謝異常、甲状腺機能の異常などが関わるケースがあります。これらはじわじわと進行し、慢性的なしびれとして現れることが多いとされています。

血管系・その他の要因

血流が悪くなることで手のしびれにつながる場合もあります。動脈硬化による血管の狭窄や、一時的な血流障害によってもしびれが出ることがあると言われています。特に寒い環境や長時間同じ姿勢が続いた場合は、血行不良が原因となることもあるようです。

#手のしびれ

#片側の症状

#原因分類

#神経と血流

#生活習慣との関係

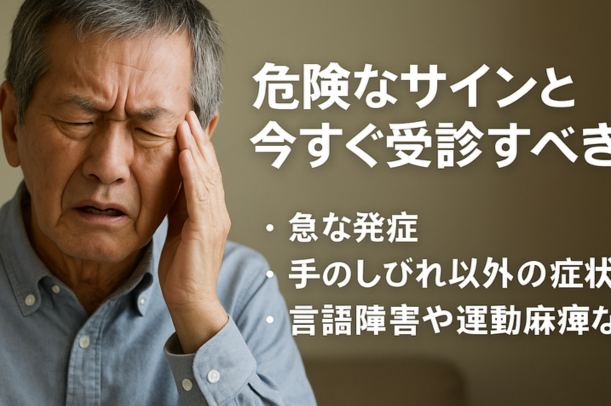

危険なサインと「今すぐ来院すべき」状況

急な発症や進行の速さ

「数分から数時間で手のしびれが強くなった」という場合は注意が必要だと言われています。特に片側だけで急に出てきたときは、脳や血管に関係するトラブルの可能性があると考えられています(引用元:Ubie)。

手以外の部位にも症状があるとき

しびれが手だけでなく、顔や足にまで広がっているケースでは、中枢神経疾患と呼ばれる病気が背景にある場合があるそうです。そのため「片側の顔と手足が同時にしびれる」ときは早めの対応がすすめられています(引用元:西研クリニック、吹田駅前つわぶき内科・整形外科)。

言語や意識の異常を伴う場合

「言葉が出にくい」「ろれつが回らない」「一時的に意識がぼんやりする」といった症状が加わると、脳梗塞や一過性脳虚血発作(TIA)などの可能性があると報告されています。このような症状は軽くても軽視しないことが大切だと言われています(引用元:済生会)。

運動麻痺や力が入らないとき

片側のしびれと一緒に「握力が落ちる」「足に力が入らない」といった運動障害がある場合も要注意です。これらは神経や血流の問題が影響していることがあるとされています。

過去に関連疾患がある人

脳卒中や心疾患、糖尿病の既往歴がある方では、再発や合併症のリスクが高いと考えられています。普段と違うしびれを感じた際には、自己判断せず来院がすすめられることが多いようです。

#手のしびれ

#危険なサイン

#片側の症状

#脳梗塞リスク

#早めの来院

日常でできるセルフケア・予防法

姿勢の改善で首・肩・腕の負担を軽くする

「猫背になってるよ」と言われた経験はありませんか。首や肩が前に出る姿勢は神経や血流を圧迫しやすく、しびれにつながることがあるそうです。背もたれに深く座り、耳・肩・腰がまっすぐになる姿勢を意識すると、負担を減らす工夫になると言われています(引用元:済生会)。

適切な休憩と動作の工夫

パソコン作業やスマホ操作を長く続けると、手や腕の神経に負担がかかるとされています。30〜60分に一度は画面から目を離し、肩や手首を回すだけでも効果的だと言われています。荷物を持つときは片側に偏らず、両手で分散させると安心です(引用元:つわぶき内科・整形外科)。

ストレッチ・運動で神経と血流をサポート

「軽く動かすだけで楽になる気がする」という声も多いですが、首や肩周辺のストレッチは血行促進につながると考えられています。腕を広げて胸を張る運動や、肩甲骨を寄せる動きがすすめられることもあります。無理のない範囲で、毎日の習慣に取り入れると良いと言われています(引用元:西研クリニック)。

食事・栄養と生活習慣の見直し

神経の働きにはビタミンB群が関与しており、代謝の乱れや生活習慣病がしびれに影響することがあるそうです。バランスの良い食事を心がけ、血糖値やコレステロールの管理を意識することが予防の一助になると言われています。適度な運動や睡眠の確保も合わせて大切だとされています。

#手のしびれ

#セルフケア

#姿勢改善

#生活習慣

#予防法

診断方法と検査の流れ

医師が行う主な検査

片側の手のしびれが続く場合、医師による問診や触診から始まることが多いと言われています。その後、神経学的なチェック、MRIやCT、レントゲンといった画像検査が必要になることもあるそうです。さらに、神経の働きを調べる電気生理検査を組み合わせることで、原因の特定に近づけると考えられています(引用元:済生会、西研クリニック)。

治療の選択肢と受診先

保存的検査と手術的検査の違い

しびれの程度や原因によって、保存的な方法と手術的な方法に分かれることがあるそうです。保存的検査にはリハビリや薬物を用いた症状緩和が含まれ、手術的検査は重度の圧迫がある場合などに検討されると言われています。それぞれにメリット・デメリットがあり、状態に応じた判断が必要とされています(引用元:つわぶき内科・整形外科)。

検査の流れと回復の目安

まずは何科に行くべきか

一般的には整形外科や脳神経内科での相談が基本とされています。症状の出方によっては神経内科や循環器科を紹介されるケースもあるようです。検査後の流れは、症状が軽ければ保存的な対応で様子を見ることが多く、重い場合は早めに専門医に紹介されると言われています。

回復期間と注意点

回復にかかる時間は人それぞれで、数週間で改善するケースもあれば長期の通院が必要なこともあるそうです。検査後は再発を防ぐために、姿勢や生活習慣を整えることも大切だと考えられています。

#手のしびれ

#検査方法

#治療選択肢

#専門医相談

#回復と予防