手のしびれとは?どんな症状・サインか

手のしびれの基本的なサイン

「手のしびれ」とは、指先や手のひらにビリビリとした感覚や違和感が出る状態を指すと言われています。朝起きたときに手がしびれている、物を握りにくい、感覚が鈍いといった症状は、日常で多くの方が経験するものです。特に、繰り返し起こる場合は体からのサインと考えられています。引用元:遠藤聡 医師(聖麗メモリアル病院 脊椎センター長 脳外科医)

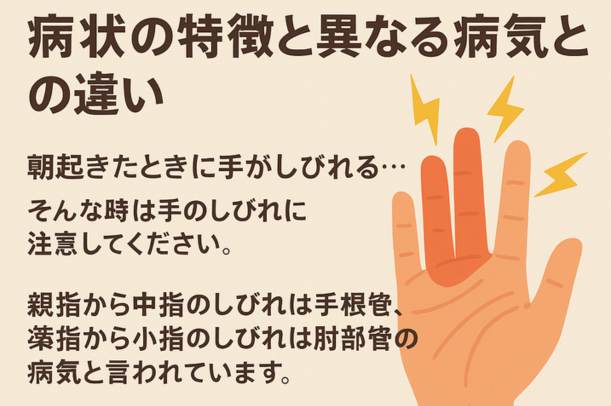

指ごとに異なるしびれの特徴

どの指にしびれが出るかによって、考えられる病気が変わると言われています。たとえば、親指から中指にかけてのしびれは手根管症候群が関与している可能性があり、薬指から小指にかけてのしびれは肘部管症候群と関連があると考えられています。このように指ごとの特徴は、原因を推測する大きなヒントになると言われています。引用元:遠藤聡 医師

危険なケース:中枢性のしびれ

一方で、脳や脊髄など中枢神経が関与するしびれの場合は注意が必要とされています。たとえば、脳卒中によるしびれは、突然発症して短時間で悪化し、言葉のもつれや片側の麻痺を伴うこともあると言われています。このようなケースでは、整形外科的な原因とは異なり、生命に関わる可能性があるため早めの専門的対応がすすめられています。引用元:リペアセルクリニック東京院

#手のしびれ #症状チェック #指ごとの特徴 #整形外科と内科の違い #早期対応

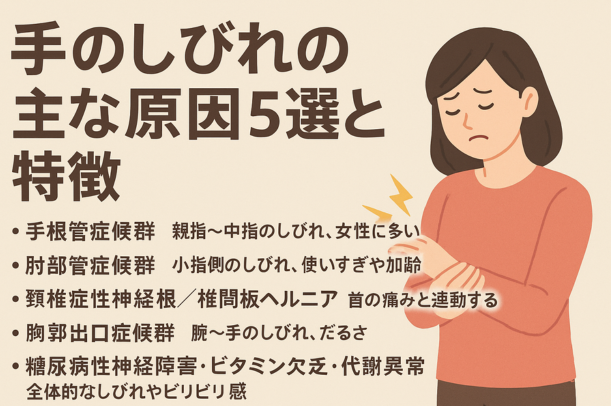

手のしびれの主な原因5選と特徴

手根管症候群

親指から中指にかけてしびれが出るケースは、手首の正中神経が圧迫される「手根管症候群」と言われています。特に女性や、パソコン作業や家事で手首を酷使する方に多いとされ、夜間や朝方に強く感じることもあるとされています。引用元:遠藤聡 医師(聖麗メモリアル病院 脊椎センター長 脳外科医)

肘部管症候群

小指や薬指側にしびれが集中する場合は、肘の内側を通る尺骨神経が圧迫される「肘部管症候群」の可能性があると言われています。肘の酷使や加齢による骨の変化が原因になりやすいとされています。引用元:たくみ整形外科 上本町

頚椎症性神経根症/椎間板ヘルニア

首の骨や椎間板の変化によって神経が圧迫され、首の痛みと連動して手や腕にしびれが出ることがあります。特に「頚椎症性神経根症」や「椎間板ヘルニア」では、首を動かすとしびれが増す傾向があると言われています。引用元:たくみ整形外科 上本町

胸郭出口症候群

鎖骨や肋骨の周辺で神経や血管が圧迫され、腕から手にかけてしびれやだるさが出るのが特徴とされています。なで肩の体型や、長時間のデスクワークで腕を持ち上げる姿勢を続けることで悪化するケースもあると言われています。引用元:ふくだ整形外科

糖尿病性神経障害・ビタミン欠乏・代謝異常

両手や両足に広がるようなビリビリ感やしびれは、全身的な病気が関与している場合もあります。糖尿病による神経障害や、ビタミン不足、代謝異常などが背景にあると考えられており、生活習慣や内科的な要因との関連が示唆されています。引用元:リペアセルクリニック東京院

#手のしびれ #原因別特徴 #整形外科疾患 #生活習慣と関連 #早めの対応

3:自宅でできる基本チェックと整形外科での診断フロー

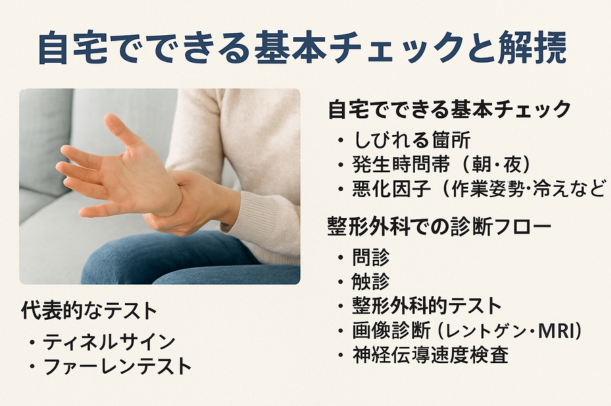

自宅で観察したいポイント

手のしびれを感じたとき、まず自分で観察できることがあります。たとえば「どの指にしびれが出るのか」「朝や夜など、発生する時間帯」「作業姿勢や冷えといった悪化の要因」などです。これらを記録しておくと、来院時の説明にも役立つと言われています。引用元:遠藤聡 医師(聖麗メモリアル病院 脊椎センター長 脳外科医)

自宅で行える代表的な簡易テスト

- ティネルサイン:手首を軽く叩いてしびれが誘発されるかを確認する方法。

- ファーレンテスト:両手の甲を合わせて手首を曲げ、しびれの有無を確かめる方法。

これらは手根管症候群のスクリーニングとして知られていますが、あくまで参考にとどめることが大切と言われています。引用元:遠藤聡 医師

整形外科で行われる検査の流れ

実際に整形外科で行うのは、まず問診と触診です。症状が出るタイミングや生活習慣を聞き取り、実際に手や腕の動きを確かめます。その後、整形外科的テスト(ティネルサイン・肘の叩打テストなど)を組み合わせて進めることが多いとされています。引用元:ふくだ整形外科

さらに必要に応じて**画像診断(レントゲンやMRI)**で首や手首の状態を確認し、神経伝導速度検査によって神経がどの程度圧迫されているかを調べることもあると言われています。引用元:たくみ整形外科 上本町/遠藤聡 医師

#手のしびれ #自宅チェック #整形外科フロー #代表的テスト #検査の流れ

治療の流れと選び方 — 保存療法から手術まで

保存療法(初期対応)

手のしびれに対しては、まず保存的な方法から始めることが多いと言われています。休養をとり、姿勢を改善し、必要に応じてサポーターを使用することがあります。さらに温熱療法で血行を促す、ビタミンB群や鎮痛薬・神経痛薬を活用するといった方法も取り入れられることがあるようです。引用元:たくみ整形外科 上本町/瀬戸整形外科クリニック

注射療法

保存療法で十分な改善が得られない場合、局所的に神経ブロック注射やステロイド注射を行うことがあります。特に手根管症候群や腱鞘炎などで痛みやしびれが強いケースに用いられることがあるとされています。引用元:瀬戸整形外科クリニック

手術

保存療法や注射でも症状の改善が見られない場合には、神経の圧迫を直接解除する手術が検討されることがあります。たとえば、手根管や肘、あるいは頚椎など、圧迫部位に応じた方法が選ばれると言われています。引用元:たくみ整形外科 上本町

その他の治療法

リハビリや理学療法は、筋肉や関節の機能を取り戻すうえで重要とされています。また近年では、再生医療の可能性についても研究が進んでおり、新たな選択肢として注目されています。引用元:リペアセルクリニック東京院

#手のしびれ #保存療法 #注射療法 #手術選択 #再生医療

早めの対処で安心を。受診タイミングと予防アドバイス

来院の目安

手のしびれが数日以上続く場合や、筋力の低下、感覚の鈍さ、物を持ちづらいといった動作障害が出ているときは、早めに整形外科での触診を検討した方が良いと言われています。特に長引くしびれは自己判断では見極めが難しく、早期の来院が安心につながるとされています。引用元:たくみ整形外科 上本町

日常生活での予防アドバイス

普段の生活習慣を少し見直すことでも予防に役立つと考えられています。たとえば、正しい姿勢を意識して座る、作業時には手首の角度を適切に保つ、そして定期的に休憩を取るといった工夫が大切です。さらに、ビタミンB群を意識した食事や、軽いストレッチ、温めて血行を促す習慣も手のしびれ予防に有効と言われています。引用元:たけもと整形外科

チェックリストで整理

症状の有無やしびれの程度、考えられる原因、そして対応策を一覧化すると、自分の状態を客観的に整理しやすくなります。このように「症状→原因→対応」という流れを意識しておくと、来院時にもスムーズに説明でき、検査の参考になることがあるとされています。

#手のしびれ #受診タイミング #予防アドバイス #生活習慣改善 #ストレッチ習慣