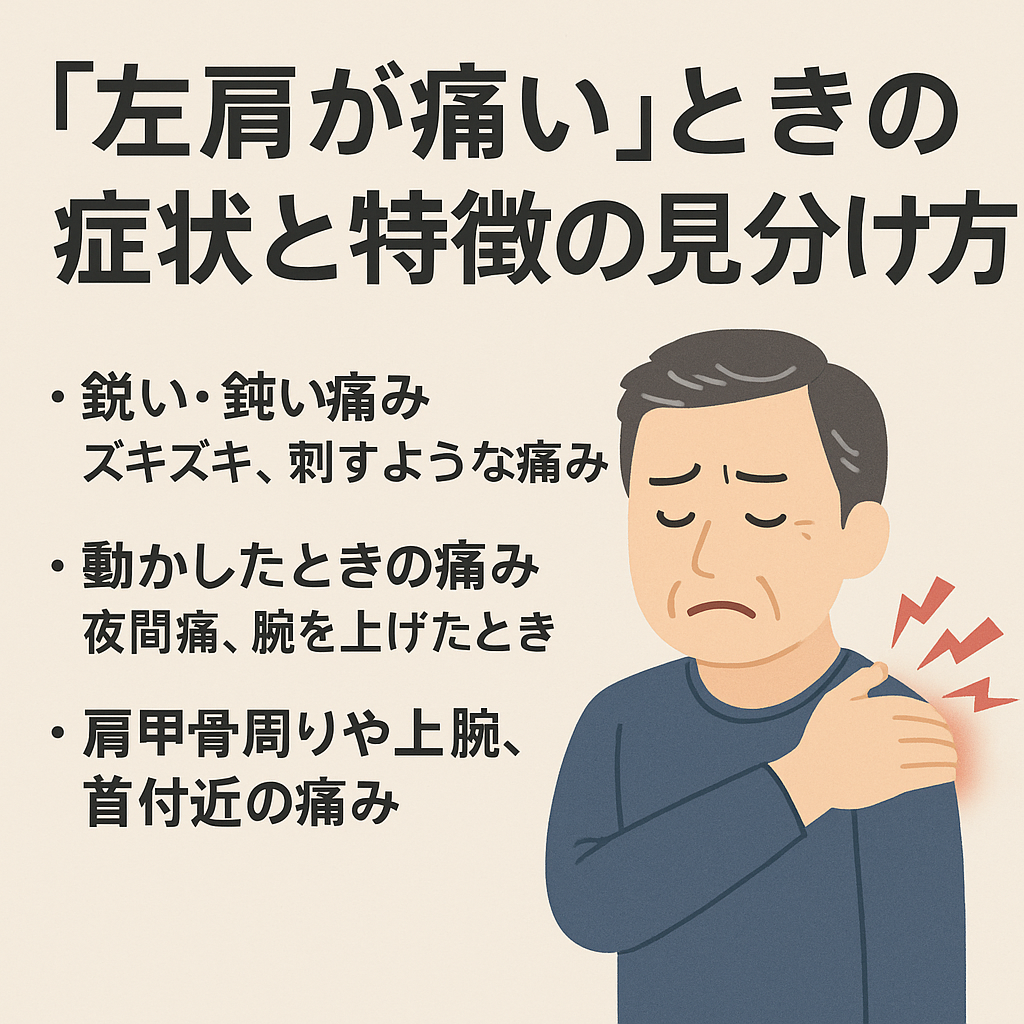

「左肩が痛い」ときの症状と特徴の見分け方

左肩の痛みと一口にいっても、その現れ方は人によってさまざまだと言われています。痛み方や出るタイミング、部位の違いを整理すると、自分の状態を理解しやすくなります。

痛みの種類をチェックする

「ズキズキする」「刺すように痛む」「重だるい」といった表現は、痛みの特徴を表す大切なサインです。鋭い痛みは筋肉や腱の炎症と関連する場合があるとされ、鈍い痛みや重さは関節や姿勢の影響が背景にあることもあると言われています(引用元:EPARKくすりの窓口、大網街道整骨院)。

動かしたときか、安静時か

「動かしたときだけ痛む」「夜寝返りで目が覚める」といった違いも特徴的です。夜間痛がある場合は五十肩や肩関節周囲炎との関連が指摘されており、安静にしていてもズキズキする場合は内臓疾患が関わることもあるとされています(引用元:Akashi-N-Clinic、ユビー)。

痛む部位で見極める

肩甲骨周りや首付近に広がる痛みは、頸椎や神経が関わっているケースがあると言われています。一方で、上腕の前側や外側の痛みは腱や筋肉のトラブルと関連する可能性が指摘されています。痛みの場所を把握することが、その後の検査や施術の流れを決める手がかりになると考えられています(引用元:大網街道整骨院、EPARKくすりの窓口)。

会話風まとめ

「先生、左肩がズキズキして夜眠れないんです」

「夜間痛があるのですね。肩関節の炎症や五十肩が疑われることもありますよ」

「上腕まで重だるさが広がっていて…」

「その場合、腱の炎症や神経の影響も考えられると言われています」

このように症状を整理して伝えると、検査や施術がスムーズに進む可能性があります。

#左肩の痛み

#症状チェック

#夜間痛

#肩甲骨の違和感

#セルフケア

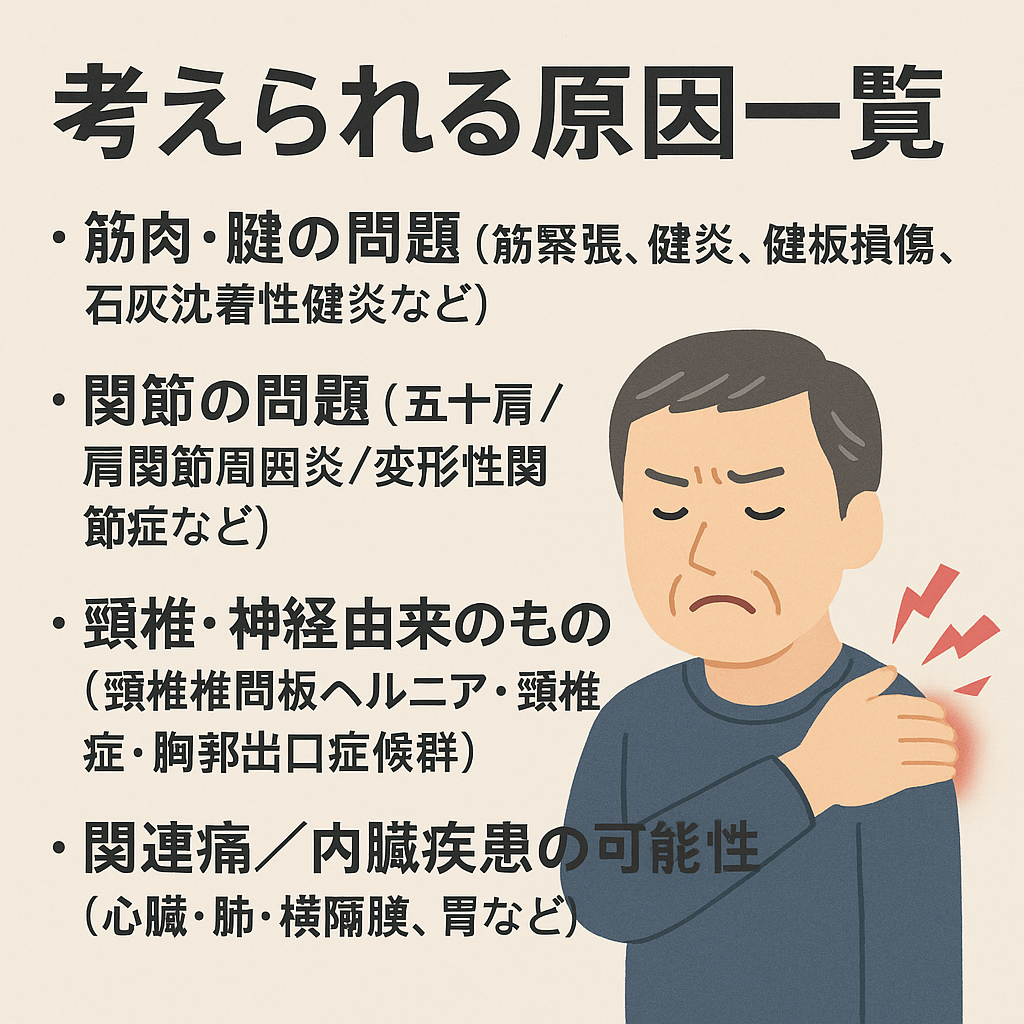

2:考えられる原因一覧

左肩が痛いとき、その背景にはいくつかの原因があると言われています。ここでは代表的なものを整理して紹介します。

筋肉・腱の問題

長時間のデスクワークや重い荷物を持つ習慣があると、筋肉が緊張しやすくなります。腱に炎症が起こる腱炎や、腱板損傷、石灰沈着性腱炎などが肩の痛みにつながることもあるとされています。これらは肩を動かすたびに痛みが出やすいのが特徴とされています(引用元:EPARKくすりの窓口、大網街道整骨院)。

関節の問題

五十肩や肩関節周囲炎では、腕を上げられないほどの制限が出ることもあります。変形性関節症のように関節そのものが変化しているケースもあり、年齢や生活習慣と関わると考えられています。夜間に痛みが強くなることも報告されています(引用元:Akashi-N-Clinic)。

頸椎・神経由来のもの

首の椎間板が影響する頸椎椎間板ヘルニアや頚椎症、胸郭出口症候群などでは、肩だけでなく腕のしびれや冷感も伴うことがあると言われています。これは神経の通り道に負担がかかることが原因とされています(引用元:ユビー)。

関連痛や内臓疾患の可能性

心臓や肺、横隔膜、胃の不調が左肩の痛みとして現れることもあるとされています。特に胸の圧迫感や呼吸困難を伴うときは注意が必要とされています。肩そのものに異常がなくても痛みが出るケースがあるため、全身の状態と合わせて考えることが大切です。

外傷・使い過ぎ・姿勢の影響

スポーツでのケガや転倒による外傷、日常の姿勢の悪さも原因になりえます。例えば、スマホやPC作業で猫背になりがちな人は肩に負担をかけやすいと言われています。無理な動作の繰り返しも炎症を引き起こす要因になります。

「先生、肩を動かすとズキっとするんです」

「腱や筋肉に負担がかかっている可能性がありますね」

「でも、安静にしていても痛いときもあって…」

「その場合は内臓や神経の関わりも否定できないと言われています」

このように状況を整理して伝えると、検査や施術がスムーズになると考えられます。

#左肩の原因

#腱板損傷

#五十肩

#頸椎症

#内臓関連痛

:セルフケアと応急処置

左肩が痛いとき、まずは日常でできる工夫や応急対応を押さえておくことが大切だと言われています。ここでは痛みが出た直後の対応から、ストレッチ、生活習慣の見直し、市販薬の使い方まで順番に整理します。

痛みが出た直後の対応

「昨日から急に肩がズキッとしたんだけど…」という場面では、無理に動かさず休息を取ることが推奨されています。炎症が疑われる場合は冷却で落ち着かせ、慢性的に筋肉がこわばっているときには温めると楽になることがあると言われています(引用元:EPARKくすりの窓口、大網街道整骨院)。ただし、状況によって逆効果になることもあるため、痛みの性質を観察することが大切です。

ストレッチ・筋膜リリース・マッサージ

軽いストレッチや肩甲骨周りの体操は、筋肉の緊張をやわらげる手助けになるとされています。フォームローラーやテニスボールを使った筋膜リリースも取り入れやすい方法のひとつです。「強く押すより、気持ちよい程度で続けるのがコツ」と言われています(引用元:Akashi-N-Clinic)。

日常生活での工夫

「長時間パソコンを使うと肩が固まってしまうんです」

「それなら、1時間に一度は軽く肩を回すといいですよ」

このように、同じ姿勢を続けないことが重要だと指摘されています。枕の高さを調整して首や肩に負担をかけないようにしたり、荷物は片側にかけ続けず分散するなどの工夫も役立つと言われています(引用元:ユビー)。

市販薬・湿布の使い方と注意点

市販の消炎鎮痛薬や湿布を利用すると、一時的に楽になるケースもあります。ただし長期連用は避け、皮膚のかぶれや副作用に注意が必要とされています。痛みが強く続くときは、市販薬だけに頼らず専門機関への来院がすすめられることもあります(引用元:EPARKくすりの窓口)。

会話風まとめ

「冷やすべきか温めるべきか迷ったんです」

「炎症っぽいなら冷却、こわばりなら温熱が目安になると言われていますよ」

「湿布はずっと貼ってても大丈夫ですか?」

「かぶれのリスクもあるので、使用時間や期間は守った方がいいとされています」

日常で工夫しながらセルフケアを取り入れることで、痛みの軽減や改善につながる可能性があります。

#左肩セルフケア

#肩の応急処置

#ストレッチ習慣

#姿勢改善

#湿布の使い方

:病院来院の目安と何科を受診するか

左肩の痛みが続くと「このまま様子を見ていいのか、それとも病院へ行った方がいいのか」と悩む人は多いです。症状のサインや、相談すべき診療科について整理しておきましょう。

来院を検討すべきサイン

「1週間以上痛みが改善しない」「夜間痛で眠れない」「腕が上がらず動かせない」といった場合は、専門機関への来院がすすめられると言われています。さらに、しびれや麻痺を伴う場合や、体重減少・発熱が一緒に出ているときは全身疾患が隠れている可能性があるため、早めの相談が望ましいとされています(引用元:EPARKくすりの窓口、Akashi-N-Clinic)。

どの診療科を選ぶべきか

肩の関節や腱のトラブルが疑われる場合は整形外科が基本とされています。動作で強い痛みが出るときは整骨院での施術も選択肢になりますし、リハビリテーション科では機能回復を目的とした運動指導が受けられることもあるとされています。もし胸の圧迫感や呼吸苦を伴うなら、内科や呼吸器科への相談が必要だと言われています(引用元:ユビー)。

検査の流れと方法

来院すると、まず問診と触診で痛みの部位や動かしたときの反応を確認されるケースが多いです。その後、必要に応じてレントゲンで骨の状態を確認し、MRIで腱や神経の異常を調べることもあるとされています。超音波検査は腱や軟部組織の炎症を調べるのに役立つと言われています(引用元:大網街道整骨院)。検査を組み合わせることで、原因を丁寧に見極める流れになると考えられています。

会話風まとめ

「肩の痛み、もう2週間近く続いているんです」

「それは整形外科に相談した方がいいかもしれませんね」

「夜中もズキズキして眠れなくて…」

「夜間痛は関節や腱の炎症と関わることが多いと言われています。画像検査で詳しく調べてみましょう」

日常生活に支障が出てきたら、無理をせず相談することが安心につながると考えられます。

#左肩の痛み

#病院来院の目安

#整形外科相談

#検査の流れ

#夜間痛の注意

:予防と改善を長期で維持するための生活習慣

左肩の痛みを和らげ、再発を防ぐためには一時的なケアだけでなく、日常生活の工夫を続けることが重要だと言われています。ここでは、習慣化しやすいポイントを整理してみましょう。

定期的なストレッチと筋トレ

肩まわりの筋肉をやわらげるストレッチや、軽い筋トレを継続することで、可動域の維持に役立つとされています。例えば、肩甲骨を大きく回す運動やゴムバンドを使った軽いトレーニングは、肩関節の安定につながると言われています(引用元:EPARKくすりの窓口)。

姿勢の改善を意識する

「パソコン作業でつい前のめりになってしまうんです」

「そういうときは椅子の高さを調整したり、背筋を伸ばす意識が大切だと言われていますよ」

スマホを見る時間が長い人は、画面を目の高さに上げるだけでも首や肩への負担が減ると考えられています。寝姿勢では高すぎる枕を避け、肩に負担が少ない姿勢を心がけると良いでしょう(引用元:大網街道整骨院)。

仕事や趣味での使い過ぎを防ぐ

長時間の作業やスポーツで同じ動きを繰り返すと、肩に大きな負担がかかることがあります。そのため「1時間に一度は休憩して肩を回す」といった工夫がすすめられています。左右交互に荷物を持つなど、小さな意識の積み重ねが改善につながる可能性があります(引用元:Akashi-N-Clinic)。

栄養・睡眠・ストレス管理

バランスのとれた食事は筋肉や関節の健康を支えるとされています。特にたんぱく質やビタミン、ミネラルを意識することが大切だと指摘されています。さらに、十分な睡眠やストレスをため込まない生活は、肩こりや炎症の予防に役立つと考えられています。

会話風まとめ

「先生、運動してもすぐ痛みが戻っちゃうんです」

「続けることが大事ですね。ストレッチや姿勢の工夫は毎日の積み重ねが効果につながると言われています」

「仕事が忙しくて休憩できなくて…」

「少しでも肩を回すだけで違うと言われていますよ」

習慣に取り入れる工夫を重ねることで、予防と改善を長期的に維持できる可能性があります。

#肩の生活習慣

#ストレッチ習慣

#姿勢改善

#使い過ぎ防止

#睡眠と栄養