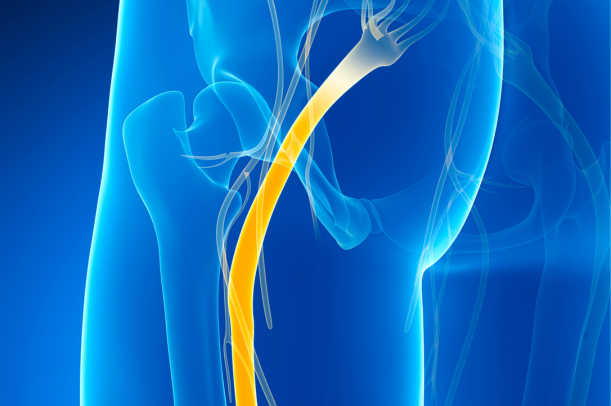

坐骨神経痛とは何か/症状と原因の理解

坐骨神経痛の定義

「坐骨神経痛」とは、腰からお尻、太もも、ふくらはぎ、足先にかけてしびれや痛みが広がる症状を指すと言われています(引用元:済生会、RehaSaku、medicaid-online)。特に長時間の立位や歩行、椅子からの立ち上がり動作で強く感じやすいとされます。

主な原因疾患

坐骨神経痛は単独の病名ではなく、他の病気に伴って起こる症状です。代表的な原因は以下の通りと説明されています。

- 腰椎椎間板ヘルニア:神経を圧迫して痛みやしびれを誘発する

- 腰部脊柱管狭窄症:加齢変化などで神経の通り道が狭くなり、下肢に症状が出やすい

- 梨状筋症候群:お尻の奥にある梨状筋が坐骨神経を圧迫することで痛みが広がる

これらはいずれも体の状態や生活習慣によって影響を受けると報告されています。

症状の現れ方と進行パターン

症状は「ズキズキする痛み」「電気が走るようなしびれ」など多様で、進行に伴って歩行困難や立ち上がりのしづらさが強くなる場合もあるとされています。初期には「長時間歩くと脚が重い」といった感覚から始まり、進むと安静時にも強い痛みを感じることもあるようです。

重症度の判断と来院の目安

セルフケアや安静で一時的に和らぐこともありますが、次のような症状がある場合には早めに医療機関に相談することが推奨されています。

- 足に力が入らず、つまずきやすくなった

- 感覚が鈍く、しびれが持続している

- 尿や便のコントロールができない(排尿・排便障害)

これらは神経障害が進行しているサインとされ、放置すると改善が難しくなる可能性もあるため注意が必要です(引用元:済生会、RehaSaku、medicaid-online)。

#坐骨神経痛

#症状と原因

#椎間板ヘルニア

#脊柱管狭窄症

#受診目安

診断の流れと検査方法

医療機関での問診・触診のポイント

坐骨神経痛が疑われるとき、まず行われるのは問診と触診です。医師からは「どの部位が痛むのか」「いつから続いているのか」「生活にどんな支障があるか」といった質問をされることが多いと言われています。また、脚の感覚や筋力を確認する触診も行われ、症状の広がりや程度を把握する助けになります(引用元:済生会、medicaid-online)。

画像検査や神経関連の検査

必要に応じて、以下のような検査が追加されることがあります。

- MRI:椎間板や神経の圧迫状態を詳しく見ることができる

- CT:骨の変形や狭窄の有無を確認しやすい

- レントゲン:骨の位置関係を調べる基本的な方法

- 神経根ブロック試験:原因となっている神経を特定する目的で行われる場合がある

これらの検査は、痛みの原因を明らかにして適切な施術方針を検討するための材料になると説明されています(引用元:RehaSaku、済生会)。

自分でできるセルフチェック

一方で、自宅でも症状を把握するためのセルフチェックは有効とされています。例えば、

- 痛みやしびれがどの範囲に広がるかを記録する

- どの動作で悪化するか(立ち上がり・歩行・前屈など)を確認する

- 日によって強さが変わるかどうかをメモする

こうした記録を持参することで、医師に自身の症状を伝えやすくなると言われています。セルフチェックはあくまで補助的ですが、来院時に役立つ情報になる可能性があります。

#坐骨神経痛

#検査方法

#MRIとCT

#セルフチェック

#医療相談

保存療法(非手術治療)の選択肢

薬物療法

坐骨神経痛に対しては、まず薬物療法が用いられることが多いと言われています。鎮痛薬や抗炎症薬は痛みや炎症を和らげる目的で使われ、神経障害性疼痛に対する薬も検討される場合があります。ただし、長期の使用では胃腸障害や眠気などの副作用が出ることがあると説明されています(引用元:済生会、medicaid-online)。

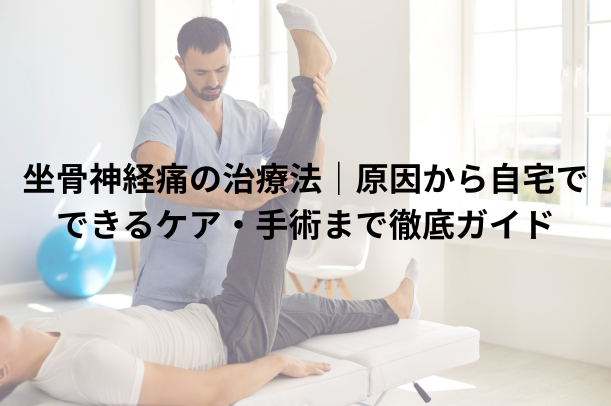

理学療法・運動療法

ストレッチや運動療法も保存療法の一つです。特に体幹やお尻周りの筋肉を強化することで腰や神経への負担を減らすとされています。また、神経モビライゼーションという方法は、神経の動きを改善させる目的で行われることもあるそうです。運動を取り入れる際は、痛みが強く出ない範囲で続けることが大切と言われています(引用元:RehaSaku)。

神経ブロック注射などの施術

痛みが強い場合、神経ブロック注射が行われることもあります。これは、炎症や圧迫を受けている神経に直接薬を届け、症状を一時的に和らげる施術です。効果の持続時間には個人差があり、繰り返し必要になることもあると報告されています。

装具療法・姿勢改善・生活習慣の見直し

コルセットなどの装具は腰を安定させ、日常生活を送りやすくするために使われることがあります。また、長時間同じ姿勢を避ける、体重管理を意識する、冷え対策を行うなど、生活習慣の工夫が予防や改善に役立つとされています。姿勢の見直しや環境の調整も重要なポイントです。

#坐骨神経痛

#保存療法

#薬物療法

#運動療法

#神経ブロック

手術療法および先端治療

手術の適応

坐骨神経痛に対しては、まず保存療法が行われるのが一般的ですが、改善が見られない場合や、麻痺・排尿排便障害が出ているときには手術を検討することがあると言われています。特に「足に力が入らない」「強いしびれが続く」といった症状が重度で日常生活に大きく支障をきたす場合には、外科的な選択肢が提示されることがあります(引用元:済生会、medicaid-online)。

手術の種類

代表的なものとしては、椎間板ヘルニア摘出術や除圧手術が挙げられています。これらは圧迫されている神経を解放することで症状を改善することを目的としていると説明されています。また、腰部脊柱管狭窄症に対する手術では、狭くなった神経の通り道を広げる方法が取られる場合もあります。手術には入院や術後リハビリが必要となるケースもあり、リスクとメリットを比較しながら判断することが大切だと言われています。

最新・先端治療

近年では、再生医療や神経刺激療法といった先端的な治療も研究されています。再生医療では幹細胞を用いた方法が試みられており、神経や組織の回復を目指すものとされています。また、神経刺激療法は微弱な電気を与えて痛みの伝達を和らげる仕組みが紹介されています。ただし、これらはまだ発展途上で、効果や適応が限られるという報告もあるため、専門医と相談して選択することが望ましいと考えられています(引用元:neurotech.jp、済生会)。

#坐骨神経痛

#手術療法

#椎間板ヘルニア摘出

#再生医療

#神経刺激療法

5:自宅でできるケアと予防法

ストレッチ・マッサージ・運動習慣

坐骨神経痛の再発予防や緩和には、日々の運動習慣が役立つと言われています。特に太ももの裏やお尻のストレッチは神経への圧迫を和らげる助けになるとされ、1日10分程度を目安に続けるのが望ましいとされています。また、軽いウォーキングや体操なども血流改善に効果的と報告されています(引用元:済生会、medley.life)。

姿勢の注意点と生活動作の工夫

日常の姿勢は症状に大きく関係すると言われています。長時間同じ姿勢を避け、デスクワークでは椅子やモニターの高さを調整することが推奨されています。さらに、荷物を持つときは片側に偏らないように両手で分散して持つ工夫が大切です。これにより腰や神経への負担を減らせると説明されています。

体重管理・冷え対策・筋力・柔軟性維持

体重が増えると腰への負担も増すため、バランスの取れた食生活と適度な運動で管理していくことが重要です。また、冷えは筋肉を緊張させて症状を悪化させやすいと言われているため、入浴や温める工夫がすすめられています。あわせて、体幹や下肢の筋力を保ち、柔軟性を意識して動くことが予防につながるとされています。

再発防止のための長期的ケアとモニタリング

一時的に症状が和らいでも、定期的なセルフチェックや運動の継続が再発防止に重要とされています。痛みの範囲やしびれの強さを記録し、変化があるときは早めに相談することが安心につながると言われています(引用元:neurotech.jp)。

#坐骨神経痛

#ストレッチ習慣

#姿勢改善

#体重管理

#再発予防