四十肩とは?— 言葉の意味と正式名称

四十肩は俗称であること

「四十肩」という言葉は一般的に広く使われていますが、医学的な正式名称は肩関節周囲炎と言われています。特に40代から50代にかけて多くみられることから「四十肩」「五十肩」と呼ばれるようになったとされています(引用元:横浜町田関節脊椎病院、西さっぽろ病院)。

どんな状態を指すのか

肩関節を構成する筋肉や腱、関節包などの組織に炎症が生じ、肩の動きが制限されたり、強い痛みを感じたりする状態を指すことが多いと言われています。特に夜間の痛みや、上着を着る・髪をとかすなどの日常動作で不便を感じるケースがよく報告されています(引用元:横浜町田関節脊椎病院、西さっぽろ病院)。

年代による呼び方の違い

「四十肩」と「五十肩」に医学的な大きな違いはないと言われています。発症しやすい年代の違いから呼び分けられているだけで、基本的には同じ「肩関節周囲炎」の一種と考えられています。したがって、40代でも50代でも似たような症状が出る可能性があると説明されています(引用元:横浜町田関節脊椎病院、西さっぽろ病院)。

発症の背景

加齢により肩の組織が変性しやすくなることが要因とされており、日常生活のちょっとした動きでも肩に炎症が起きやすくなると考えられています。すべての人に当てはまるわけではありませんが、40〜50代で発症が目立つことが特徴です。

まとめ

四十肩とは「肩関節周囲炎」の俗称であり、特定の年代に多く見られる症状を指していると言われています。肩の痛みや動きづらさが長く続く場合には、整形外科や専門機関に相談することが大切です。

#四十肩とは

#肩関節周囲炎

#四十肩五十肩の違い

#肩の痛み改善

#日常生活と肩の健康

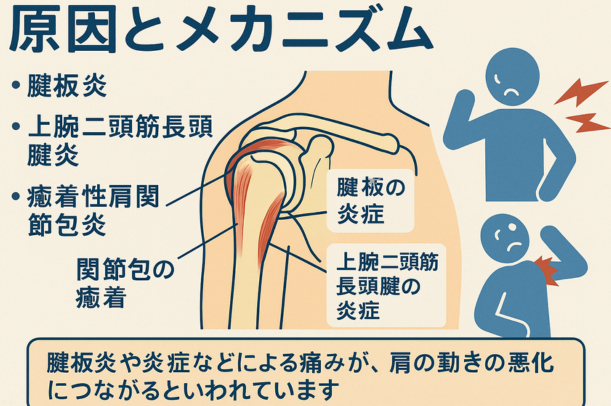

四十肩の原因とメカニズム

腱板炎による影響

四十肩の原因の一つに、肩の奥にある「腱板」と呼ばれる筋肉と腱の炎症が挙げられています。腱板は肩をスムーズに動かす役割を担っていますが、炎症が起きると腕を上げる動作や日常生活でのちょっとした動きに痛みが出やすくなると言われています。特に荷物を持ち上げたり、洗濯物を干すような姿勢で痛みを感じる人が多いとされています(引用元:横浜町田関節脊椎病院、大阪みま整形外科&痛みのクリニック、アリナミン健康)。

上腕二頭筋長頭腱炎との関わり

もう一つの原因として「上腕二頭筋長頭腱炎」が知られています。二の腕の前側を通る腱が炎症を起こし、肩の前方に痛みが広がるケースが多いとされています。この状態では腕を前に伸ばしたり、物を持ち上げるときに違和感や強い痛みを感じやすくなると言われています。炎症が慢性化すると可動域の制限にもつながる可能性があると解説されています。

癒着性肩関節包炎の仕組み

さらに「癒着性肩関節包炎」と呼ばれる状態も四十肩の一因です。肩関節を包む袋のような「関節包」が硬くなったり癒着すると、肩の動きが極端に悪くなるとされています。腕を後ろに回す動作や、服を着替えるときに特に強い制限を感じる人が多いと報告されています。このメカニズムにより、肩の動きが段階的に制限されてしまう流れが生まれると言われています。

複合的な要因と生活習慣

実際には、腱板炎・上腕二頭筋長頭腱炎・癒着性肩関節包炎といった複数の要因が重なって症状が出ることが少なくありません。加齢や血流の低下、運動不足、長時間のデスクワークなど生活習慣も大きく影響すると考えられています。そのため、原因を一つに絞るのではなく、体全体の状態や日常の過ごし方も含めて考えることが重要だとされています。

#四十肩原因

#腱板炎

#上腕二頭筋長頭腱炎

#癒着性肩関節包炎

#肩の仕組み

3:四十肩の主な症状の特徴

腕が上がらない・回せない

四十肩では「腕を上げようとしても途中で止まってしまう」「後ろに回せない」といった症状が多く見られると言われています。たとえば電車のつり革を持つ動作や、高い棚の荷物を取ろうとする場面で痛みが強くなるケースがあります(引用元:上野会クリニック、大正健康)。

夜間痛

夜、寝ている間に痛みが強くなる「夜間痛」も四十肩の特徴の一つです。特に横向きで肩を下にして寝ると痛みが増すことがあり、睡眠不足につながる場合もあるとされています。休んでいる時間に痛みで目が覚めてしまうという声も多く聞かれます。

可動域の制限

肩を上下や左右に動かそうとしても可動域が制限され、思うように動かせないのが大きな特徴です。単なる肩こりとの違いは、この「動かしづらさ」にあると言われています。初期の段階では軽い制限にとどまることもありますが、炎症が続くと次第に可動範囲が狭くなることが報告されています。

日常動作への支障

着替えや洗髪など、普段は無意識にできる動作が難しくなることも少なくありません。例えば「後ろ手に腕を回してシャツを着る」「髪を結ぶ」といった動作ができず、生活の質に影響が出ることがあると言われています。こうした日常動作の制限が、四十肩の大きな困りごとの一つとされています。

#四十肩症状

#夜間痛

#可動域制限

#腕が上がらない

#日常生活の支障

四十肩の治療法と対処法

保存療法(安静・痛み止め)

四十肩の初期段階では、まず保存療法が選ばれることが多いと言われています。肩を過度に使わず安静にしながら、痛み止めの薬や湿布を利用する方法です。炎症や痛みが強いときには日常生活に支障が出やすいため、この段階で無理をしないことが重要とされています(引用元:横浜町田関節脊椎病院、seomh.net、seikei-fukuda.jp)。

リハビリ・ストレッチ

炎症が落ち着いてきた段階では、リハビリやストレッチで肩の可動域を広げる取り組みが推奨されることがあります。専門家の指導を受けながら、痛みの範囲を避けて動かすことで、関節の硬さを和らげやすいと考えられています。例えばタオルを使ったストレッチや、肩甲骨まわりの軽い運動などが紹介されることがあります。

注射による対処

痛みが強く続く場合、関節内への注射(ステロイド薬やヒアルロン酸など)が検討されるケースもあると言われています。炎症を抑えてリハビリがしやすくなる効果を期待できることがありますが、繰り返し行うかどうかは専門家の判断が必要とされています(引用元:seomh.net)。

手術(関節鏡など)

保存療法やリハビリを行っても改善が難しい場合には、関節鏡を用いた手術が提案されることもあります。関節内の癒着を取り除いたり、動きを制限している組織を処置する施術が検討されると説明されています。ただし手術は最終的な選択肢とされることが多く、まずは保存療法を優先することが一般的とされています。

やってはいけないこと

四十肩では、無理に肩を動かすことがかえって炎症を悪化させると言われています。特に強い痛みがあるときに無理なストレッチを続けるのは逆効果になる可能性があります。日常生活では「痛みを我慢して腕を大きく動かす」ことを避け、少しずつ動かす工夫を取り入れることがすすめられています(引用元:大阪みま整形外科&痛みのクリニック)。

#四十肩治療法

#保存療法

#リハビリとストレッチ

#注射と手術

#やってはいけないこと

四十肩の予後・回復期間とセルフケアのヒント

自然治癒の可能性と関与

四十肩は時間の経過とともに自然に改善するケースがあると言われています。軽度のものであれば数ヶ月程度で日常生活に支障が少なくなる一方、症状が強い場合は1〜2年、長いと数年単位で経過することもあるとされています。年齢や生活習慣、体質などによって回復のスピードが異なるため、個人差が大きいのが特徴です。無理をせず段階的に回復を待つことが大切と説明されています(引用元:大正健康、アリナミン健康)。

日常でできる工夫

日常生活の中で取り入れやすいセルフケアとして、まず「寝方の工夫」が挙げられています。横向きで痛い肩を下にして寝ると痛みが強まりやすいため、反対側を下にしたり、抱き枕を利用して楽な姿勢を作ることがすすめられています。また、痛みをやわらげる枕やクッションを使うことで、夜間の睡眠を妨げにくくなると言われています。さらに、日中は温める・軽く肩を動かすなど血流を促す工夫がセルフケアの一環として紹介されています(引用元:ec.nihonyakushido.com、onoseikotsuin.com)。

回復に向けた考え方

四十肩は「すぐに改善する人もいれば、長くかかる人もいる」という幅広い経過が見られると言われています。そのため「焦らずに取り組むこと」が大切です。専門家の指導を受けながら、自宅でできるセルフケアを続けることが、少しずつ動きを取り戻すきっかけになるとされています。

#四十肩予後

#回復期間

#自然改善

#セルフケア

#寝方の工夫