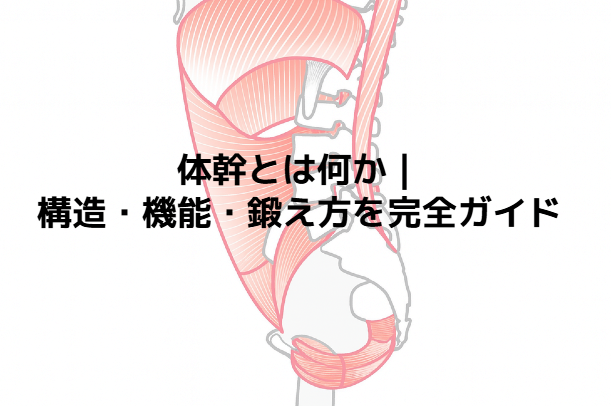

体幹とは何か?定義と構造を理解する

体幹の意味と範囲

「体幹」という言葉はよく耳にしますが、実際にはどの部分を指しているのか、少し曖昧に感じている方も多いのではないでしょうか。

一般的に体幹とは、首から下、手足を除いた胴体の部分を指すと言われています。

具体的には、胸・腹・背中・腰・骨盤周辺が含まれ、この中には姿勢を支えるための筋肉や骨格、内臓などが集まっています。

体幹の英語表現「core(コア)」は「中心」を意味し、まさに体を安定させるための“核”のような役割を持っています。

そのため、体幹を鍛えるというのは、単にお腹の筋肉を鍛えるということではなく、体全体の安定性を高めるための基礎づくりだと考えられています。

(引用元:Mediaid Online、日本整形外科学会)

骨格と筋肉の関係

体幹は、脊柱(背骨)・肋骨・骨盤といった骨格の中心部分と、それらを支える筋肉群で構成されています。

この構造が安定していることで、上半身と下半身の動きがスムーズにつながり、姿勢をまっすぐ保つことができると言われています。

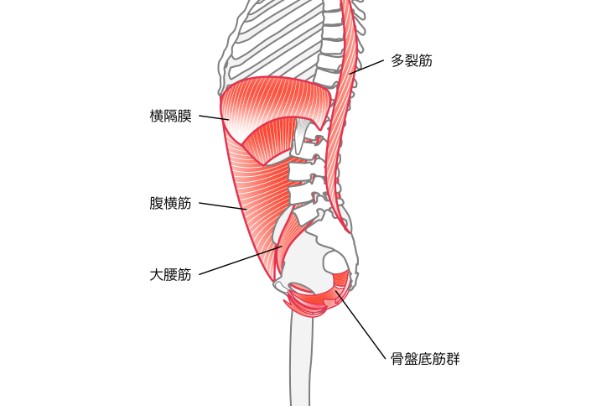

特に体幹の中でも「インナーユニット」と呼ばれる深層筋が重要で、次の4つの筋肉が主な構成要素として知られています。

- 腹横筋(ふくおうきん):お腹をコルセットのように包み込み、腹圧を保つ

- 多裂筋(たれつきん):背骨を1本1本支え、姿勢を安定させる

- 横隔膜(おうかくまく):呼吸と姿勢制御を同時に行う

- 骨盤底筋群(こつばんていきんぐん):骨盤の底を支え、体のバランスを整える

これらの筋肉が連動することで、体幹がまるで「一本の柱」のように全身を支える働きをしていると考えられています。

(引用元:日本理学療法士協会、Medical Note)

インナーマッスルとアウターマッスルの違い

体幹を構成する筋肉には、深い位置にあるインナーマッスルと、表面にあるアウターマッスルの2種類があります。

インナーマッスルは、姿勢の維持や内臓の安定に関わり、普段は目に見えにくい部分で体を支えています。

一方、アウターマッスルは腹直筋や腹斜筋、広背筋など、動作の主力として力を発揮する筋肉です。

よく「腹筋を鍛えているのに姿勢が改善しない」といった声がありますが、それはインナーマッスルがうまく働いていない場合が多いと言われています。

つまり、見た目の筋肉だけでなく、体の奥にある“支える筋肉”を意識的に使うことが体幹トレーニングのポイントです。

(引用元:Mediaid Online、厚生労働省 e-ヘルスネット)

姿勢を支える「見えない力」

体幹がしっかりしていると、動作のたびに余分な力を使わず、効率よく体を動かせるようになると言われています。

逆に、体幹が弱まるとバランスを保てず、腰や肩、膝などに負担が集中することがあります。

たとえば立ち姿勢で猫背になりやすい人や、デスクワークで腰が痛くなる人は、体幹の安定性が低下している可能性があります。

「体の中心を意識すること」が、姿勢改善や運動パフォーマンス向上の第一歩です。

日常生活の中でも、座る・立つ・歩くといった動作を丁寧に行うことで、自然と体幹を使う感覚を養えると言われています。

(引用元:日本整形外科学会、Medical Note)

#体幹とは

#インナーユニット

#姿勢を支える筋肉

#インナーとアウターの違い

#体の中心を整える

体幹の主な機能と役割

姿勢を安定させる「体の軸」としての働き

体幹の最も基本的な役割は、姿勢を安定させることだと言われています。

人間の体は、頭・腕・脚といった重たい部分を細い脊柱で支えており、そのバランスを保つために体幹の筋肉が常に働いています。

立っているときも、座っているときも、体幹が無意識に細かな調整をして、転倒や猫背を防いでくれているのです。

たとえば、デスクワーク中に背中が丸くなりやすい人は、体幹の筋肉がうまく機能していない可能性があります。

体幹が弱まると骨盤が後ろに傾き、背中が丸まり、肩こりや腰痛にもつながると言われています。

逆に体幹がしっかり働いていれば、自然と背筋が伸び、疲れにくい姿勢を維持しやすくなるのです。

(引用元:Mediaid Online、日本整形外科学会)

動作をスムーズにする「力の伝達装置」

体幹は、腕や脚の動きを支える土台としても欠かせません。

たとえば、ボールを投げる・走る・持ち上げるといった動作では、手足の筋肉だけでなく、体幹を介して力が全身に伝わっています。

体幹の筋肉は、いわば“動作の中継点”のような存在で、ここが安定しているほど力を効率的に伝えられると考えられています。

反対に、体幹が不安定だと、腕や脚に余分な負担がかかり、動作がぎこちなくなることがあります。

スポーツ選手が「体幹を鍛える」と言うのは、単に筋肉を強くするだけでなく、体全体をひとつのユニットとして連動させるためなのです。

(引用元:日本理学療法士協会、Medical Note)

呼吸や内臓機能のサポート

体幹には、姿勢や動作の安定だけでなく、呼吸や内臓機能のサポートという重要な役割もあります。

腹横筋や横隔膜、骨盤底筋群といった深層の筋肉は、腹圧をコントロールしながら呼吸を助ける働きをしています。

この「腹圧(ふくあつ)」とは、内臓を支えるためにお腹の中でかける圧力のことです。

腹圧が適切に保たれていると、背骨が安定し、姿勢を崩さずにスムーズな呼吸ができるようになると言われています。

一方で、体幹が弱まると腹圧が低下し、浅い呼吸や内臓下垂(ないぞうかすい)などを引き起こすこともあるとされています。

(引用元:厚生労働省 e-ヘルスネット、日本理学療法士協会)

ケガの予防とパフォーマンスの向上

体幹が安定していると、運動中の姿勢制御がスムーズになり、ケガのリスクを減らすことにもつながると考えられています。

たとえば、体幹が弱い状態で急に方向転換やジャンプをすると、腰や膝に過剰な負荷がかかりやすくなります。

一方、体幹が強い人は、動作中の軸がブレにくく、バランスを崩しても素早く修正できます。

また、スポーツだけでなく、日常動作の中でも体幹の働きは重要です。

階段の上り下りや重い荷物を持つ動作も、体幹が安定していれば腰への負担を軽減できるとされています。

(引用元:日本整形外科学会、Medical Note)

体幹低下がもたらす不調

体幹の機能が低下すると、姿勢や動作のバランスが崩れ、さまざまな不調が現れることがあります。

代表的なものは、腰痛・肩こり・猫背・ぽっこりお腹などです。

これらはすべて、体幹の筋肉が十分に働かず、骨盤や背骨が正しい位置を保てないことに関係していると考えられています。

また、体幹が弱いと血流や呼吸のリズムも乱れやすく、疲れが取れにくい、冷えやむくみが出やすいなどの影響も出ることがあります。

つまり、体幹は“見えないけれど全身に影響する土台”であり、健康維持に欠かせない存在と言えるでしょう。

(引用元:Mediaid Online、日本理学療法士協会)

#体幹の役割

#姿勢とバランス

#腹圧と呼吸の関係

#ケガ予防と安定性

#体幹低下のサイン

体幹を構成する筋肉群とその働き

インナーユニット(深層筋)の役割

体幹の安定を支える中心的な存在が、インナーユニットと呼ばれる深層筋群です。

このインナーユニットは、主に「腹横筋・多裂筋・横隔膜・骨盤底筋群」の4つで構成されており、姿勢を安定させる“内側の筋肉チーム”として働いていると言われています。

たとえば、腹横筋はお腹をぐるりと包み込むように位置し、まるでコルセットのように体幹を引き締める働きをしています。

また、多裂筋は背骨のひとつひとつを支え、姿勢の微調整を行う筋肉です。

横隔膜は呼吸と姿勢を同時にコントロールし、骨盤底筋群は下から体を支えるように働き、腹圧を調整する役割があります。

これらの筋肉が連動することで、体幹内部に安定した圧力(腹圧)が生まれ、姿勢保持や動作の安定、呼吸の調整を助けると言われています。

(引用元:Mediaid Online、日本理学療法士協会)

アウターマッスル(表層筋)のサポート

体幹を構成するもう一つの要素が、**アウターマッスル(表層筋)**です。

これは、腹直筋・外腹斜筋・内腹斜筋・広背筋・脊柱起立筋など、動作を支える筋肉群を指します。

アウターマッスルは、動作を起こす「エンジン」のような存在で、インナーユニットが安定したうえで力を発揮します。

たとえば、腹直筋はお腹の前面で姿勢を引き上げ、脊柱起立筋は背中側から体を伸ばしてバランスを取ります。

また、外腹斜筋や内腹斜筋は体をひねる・横に倒すといった動きをサポートしています。

インナーとアウターはどちらか一方だけでは機能せず、両方が連動してはじめて“しなやかで強い体幹”が作られるのです。

(引用元:Medical Note、日本整形外科学会)

体幹のバランスと動作の連携

体幹の筋肉は、単独で働くというよりも、全身の動きと連動して機能しているのが特徴です。

たとえば、歩くときには腕を振る動作と同時に、体幹の斜め方向の筋肉(腹斜筋や背筋群)が自然に働き、体をねじるようにしてバランスを保っています。

この“筋肉の連携”を専門的には「マッスルシナジー」と呼び、体幹の協調運動を生み出す仕組みだとされています。

もしこの連携が崩れると、どこかの筋肉だけが過剰に働いて疲労がたまり、腰痛や肩こりの原因になることもあります。

(引用元:日本理学療法士協会、厚生労働省 e-ヘルスネット)

日常生活での体幹の働き

体幹の筋肉は、スポーツだけでなく日常生活のあらゆる動作でも重要な役割を果たしています。

たとえば、物を持ち上げる・階段を上る・座った姿勢を保つなどの動作は、すべて体幹の安定がベースになっています。

体幹がしっかりしている人は、こうした動作をスムーズにこなせるため、疲れにくく、ケガをしにくい傾向があると言われています。

反対に、体幹が弱いと動作のたびに体がグラつき、腰や膝、肩などに負担が集中しやすくなります。

つまり、体幹とは「動かない部分」ではなく、**全身の動きを支える“静かに働く主役”**なのです。

(引用元:Mediaid Online、Medical Note)

体幹バランスを保つための意識ポイント

体幹の筋肉を効果的に使うためには、「意識して姿勢を保つ」ことが大切です。

立っているときや座っているときに、へその下あたりに力を入れるよう意識するだけでも、インナーマッスルが自然と働き始めると言われています。

また、呼吸を深く行うことで横隔膜が活性化し、体幹の内側から安定感を生み出します。

“軸を意識する”という感覚は、体幹トレーニングの第一歩でもあります。

動作の一つひとつを丁寧に行うことで、筋力だけでなく、全身を協調的に動かす感覚も養われていきます。

(引用元:日本理学療法士協会、厚生労働省 e-ヘルスネット)

#体幹筋群

#インナーユニットの働き

#アウターマッスルの役割

#マッスルシナジー

#日常生活と体幹バランス

初心者でもできる体幹トレーニングとコツ

まずは「感じる」ことから始める

体幹を鍛えると聞くと、プランクや腹筋のようなハードな運動をイメージする人が多いかもしれません。

しかし、最初のステップで大切なのは、**筋肉を強くすることよりも“使っている感覚をつかむこと”**だと言われています。

特に、腹横筋や骨盤底筋群などのインナーマッスルは、目に見えず意識しづらいため、最初は「どこを使っているのかわからない」と感じる人も少なくありません。

そのため、軽い呼吸法や姿勢保持のトレーニングから始めるのがおすすめです。

(引用元:Mediaid Online、日本理学療法士協会)

ドローイン:体幹トレーニングの基本

「ドローイン」は、インナーマッスルを意識的に働かせる基本のトレーニングとして知られています。

やり方はとてもシンプルです。

- 仰向けに寝て、膝を立てる

- 鼻からゆっくり息を吸い、お腹をふくらませる

- 次に、口から息を吐きながらお腹をへこませる(へその奥を背中に近づけるような意識)

- この状態を5〜10秒キープし、呼吸を止めずに繰り返す

最初は寝た姿勢から始め、慣れてきたら立った状態や椅子に座って行っても構いません。

日常の中でできるトレーニングなので、デスクワーク中や通勤電車の中でも実践できるのが魅力です。

(引用元:Medical Note、日本整形外科学会)

プランクとサイドプランクで全体を安定

「プランク」は、体幹をバランスよく鍛える定番トレーニングです。

うつ伏せの状態で前腕とつま先を床につき、体を一直線に保つ姿勢をキープします。

このとき、腰が反ったり、お尻が上がったりしないよう注意し、“お腹で体を支える”感覚を意識するのがポイントです。

慣れてきたら、横向きで行う「サイドプランク」も取り入れてみましょう。

体の側面を支えることで、腹斜筋や中臀筋などの横の安定筋を刺激できます。

これにより、体のねじれや傾きに強い体幹を育てられると言われています。

(引用元:日本理学療法士協会、あいクリニック)

呼吸を意識した体幹トレーニング

体幹の安定に欠かせないのが「呼吸のコントロール」です。

腹横筋と横隔膜は密接に関わっており、呼吸と姿勢を同時に整える働きをしています。

トレーニング中に呼吸を止めてしまうと、腹圧が不安定になり、正しく筋肉が使えません。

息を吸うときに体をふくらませ、吐くときに引き締める――このリズムを保つことが、効率的な体幹トレーニングのコツです。

また、深い呼吸を意識すると自律神経も整いやすくなり、リラックス効果や集中力アップにもつながると言われています。

(引用元:厚生労働省 e-ヘルスネット、日本整形外科学会)

動的トレーニングで実用的に強化

体幹をさらに強くするためには、「動きの中で安定させる練習」も効果的です。

たとえば、バランスボールを使った体幹運動や、片足立ちで手足を動かすトレーニングなどは、実際の生活やスポーツに近い形で体幹を鍛える方法です。

静的なプランクだけでなく、動きを伴う練習を取り入れることで、筋肉同士の協調性(マッスルシナジー)が高まり、より“使える体幹”が身につきます。

(引用元:日本理学療法士協会、Mediaid Online)

継続のコツ

体幹トレーニングは、1回で効果を感じるものではありません。

毎日5分でもいいので、**「続けること」**が最も大切です。

無理のない範囲で、呼吸や姿勢を意識する習慣をつけると、自然と体幹の筋肉が使われるようになります。

最初は「少しお腹が引き締まってきたかも」「姿勢が楽になったかも」と感じる程度で十分。

焦らず、体の変化を感じながら少しずつ積み重ねていきましょう。

(引用元:Medical Note、日本理学療法士協会)

#体幹トレーニング

#ドローインのやり方

#プランクのポイント

#呼吸と腹圧の関係

#体幹を使う習慣

体幹トレーニングの注意点と長く続けるためのコツ

「やりすぎ」は逆効果になることも

体幹を鍛えることは健康や姿勢改善に良いとされていますが、やりすぎることでかえってバランスを崩すケースもあると言われています。

特に、腹筋系の運動ばかりを繰り返してしまうと、腹部だけが過剰に緊張し、呼吸が浅くなったり、腰を反らせてしまったりすることがあります。

また、「毎日長時間やれば効果が出る」というものでもありません。

筋肉はトレーニング後に休息をとることで成長するため、休養もトレーニングの一部と考えることが大切です。

1日おき、もしくは部位を分けて行うなど、無理のないペースで継続するほうが、結果的に体への負担も少なく、効果も実感しやすいとされています。

(引用元:Mediaid Online、日本理学療法士協会)

姿勢を崩す「代償動作」に注意

体幹を鍛えるときに起こりやすいのが、「代償動作」と呼ばれる誤ったフォームです。

たとえばプランク中にお尻が高く上がってしまったり、ドローインで肩に力が入りすぎたりするケースが典型です。

このような状態では、本来使いたい筋肉(腹横筋・多裂筋など)が働かず、首や腰などに負担がかかることがあります。

鏡を見ながら姿勢を確認したり、動画で自分のフォームを撮ってチェックしたりすることで、誤った動きを防げます。

また、慣れないうちはトレーナーや理学療法士などの専門家にフォームを確認してもらうのも安心です。

(引用元:日本理学療法士協会、Medical Note)

呼吸を止めないことが大切

トレーニング中に「力を入れよう」と意識しすぎると、つい息を止めてしまうことがあります。

しかし、呼吸を止めると腹圧のバランスが崩れ、体幹内部の筋肉が正しく働かなくなることがあります。

基本は「息を吸いながら姿勢を整え、吐きながらお腹を引き締める」。

この呼吸リズムを守ることで、腹横筋と横隔膜がスムーズに連動し、体の内側から安定する感覚が得られると言われています。

(引用元:厚生労働省 e-ヘルスネット、日本整形外科学会)

体の不調があるときは無理をしない

腰痛やヘルニア、膝の痛みなどの既往がある場合は、自己判断で無理に体幹トレーニングを行わないようにしましょう。

特に腹圧をかけすぎるような姿勢は、痛みを悪化させる原因になることがあります。

そのような場合は、医療機関での触診や運動指導を受けることがすすめられています。

最近では、整形外科やリハビリ施設で理学療法士による体幹安定化プログラムを取り入れているところもあります。

体調に合わせて安全に行うことが、結果的に最短の改善への道になります。

(引用元:日本整形外科学会、あいクリニック)

続けるためのコツ:日常に「ながら習慣」を

「時間をとって運動するのが苦手…」という方は、生活の中で“ながら体幹トレーニング”を取り入れるのがおすすめです。

- 歯磨きをしながら片足立ちでバランスを取る

- 信号待ちの間にお腹をへこませる(ドローイン)

- 椅子に浅く座り、背筋を伸ばして深呼吸する

- 洗い物をしながら肩甲骨を軽く寄せる

こうした小さな意識の積み重ねでも、インナーマッスルはしっかり刺激されます。

「体幹を使う姿勢」を日常化することで、筋肉を自然に働かせる癖がつき、運動をしなくても体が安定していく感覚を得られるようになります。

(引用元:Mediaid Online、厚生労働省 e-ヘルスネット)

心身のバランスを整えるトレーニングへ

体幹を鍛える目的は、単に「筋肉をつけること」ではなく、心身のバランスを整えることにもあります。

深い呼吸や安定した姿勢は、自律神経にもよい影響を与えるとされ、ストレス緩和や集中力の向上につながるケースも多いです。

「体の軸が整うと、気持ちも整う」と言われるように、体幹トレーニングは精神的な安定にも寄与する側面があります。

焦らず、自分のペースで少しずつ続けることが、健康的な体づくりへの近道です。

(引用元:日本理学療法士協会、Medical Note)

#体幹トレーニング注意点

#代償動作に注意

#呼吸と腹圧の関係

#ながら運動の習慣化

#心と体のバランス