体の歪みとは何か?まず原因を知る

「体の歪み」とはどんな状態?

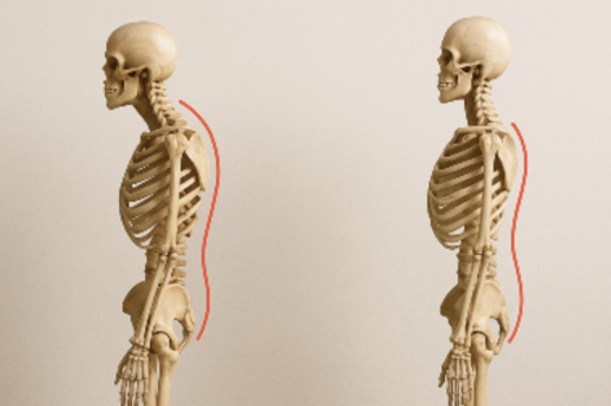

「体が歪んでいる」と聞くと、骨が曲がってしまったようなイメージを持つ方も多いですが、実際には骨格や筋肉のバランスが崩れた状態を指すことが多いと言われています。

人の体は、本来であれば左右対称に近い構造をしていますが、生活習慣や姿勢のクセによって筋肉の使い方に偏りが生じることで、少しずつ歪みが生まれていくのです。

たとえば、長時間のデスクワークで片方の肩ばかりに負担がかかったり、いつも同じ足を組んで座っていたり。こうした日常の小さな習慣の積み重ねが、骨盤や背骨、肩の高さのズレにつながることがあると言われています。

一見大きな問題に感じなくても、歪みが進行すると姿勢の崩れや腰の張り、肩こり、膝の痛みといった不調を引き起こすことも少なくありません。

(引用元:KRM整骨院ブログ、日本整形外科学会)

歪みが起こる主な原因

歪みの原因は人によってさまざまですが、大きく分けると姿勢・筋肉・生活習慣の3つに関係していると言われています。

- 姿勢の崩れ

長時間のスマホ操作やデスクワークで背中が丸まると、頭の重みが首や肩にかかり、背骨や骨盤の位置が少しずつズレていくとされています。

また、猫背や反り腰などの姿勢がクセになると、重心が偏り、全身のバランスが取りづらくなります。 - 筋肉のアンバランス

筋肉は骨を支える役割をしており、どちらか一方が弱くなったり硬くなったりすると、骨格が引っ張られるようにして歪みが生じます。

特に、体幹(腹部や背中まわり)の筋肉が弱いと、体をまっすぐ支える力が不足し、姿勢が崩れやすくなる傾向があります。 - 生活習慣・クセ

いつも同じ肩にカバンをかける、片足に体重をかけて立つ、寝るときに同じ向きで寝るなど、無意識のクセが歪みを助長します。

日常の中で繰り返されるこれらの動作が、少しずつ筋肉と骨格に影響を与えていくのです。

(引用元:Medical Note、日本理学療法士協会)

歪みがもたらす影響

体の歪みは、見た目の姿勢だけでなく、体調やパフォーマンスにも影響を与えることがあります。

代表的な例として、肩こり・腰痛・頭痛・むくみ・冷えなどが挙げられています。

歪みによって血流やリンパの流れが滞ると、疲れやすくなったり、左右の筋肉に負担がかかってコリが生じたりすることもあります。

さらに、骨盤や背骨のバランスが崩れると、内臓の位置にも影響を及ぼす場合があると言われており、消化不良や代謝低下などを感じる方もいるようです。

ただし、歪みのすべてが悪いわけではなく、体には多少の左右差があるのが自然とも考えられています。

大切なのは、「不調につながるほどの歪み」を放置せず、早めに気づいて整えていくことだとされています。

(引用元:KRM整骨院ブログ、厚生労働省 e-ヘルスネット)

「歪みを治す」というより「整える」という考え方

近年では、「歪みを完全に治す」というよりも、「バランスを整える」ことが重視されています。

人の体は常に動いており、片方の筋肉が緊張すれば反対側がゆるむ、といった微妙なバランスの上に成り立っています。

そのため、完璧に左右対称にするのではなく、動いても安定する体づくりを目指すことが、自力での改善のポイントだと言われています。

つまり、「歪みを正す=生活の見直しと体の使い方を変えること」。

日常で少しずつ意識を変えることが、根本的なケアにつながるのです。

(引用元:日本理学療法士協会、KRM整骨院ブログ)

#体の歪みとは

#姿勢の崩れと筋肉の偏り

#骨盤のズレと生活習慣

#歪みがもたらす不調

#整えるという考え方

自力でできるセルフチェック法

まずは「自分の体の歪み」を知ることから

体の歪みを整えたいと思っても、「どこがどれくらい歪んでいるのか」がわからなければ、正しいアプローチはできません。

まずは、自宅で簡単にできるセルフチェックから始めてみましょう。

この段階で自分の「左右差」や「姿勢のクセ」を知ることで、どんな部分を意識して整えていけばいいかが見えてきます。

「鏡の前でまっすぐ立ってみたときに、肩の高さが違う」「骨盤の位置が左右でズレている」「片足に体重がかかっている」——そんな小さなサインも、体の歪みを教えてくれるヒントです。

(引用元:KRM整骨院ブログ、Medical Note)

鏡を使った姿勢チェック

- 正面から鏡を見る

足を肩幅に開き、力を抜いてまっすぐ立ちます。

・両肩の高さが揃っているか

・耳・肩・腰のラインが左右対称か

・膝のお皿がまっすぐ前を向いているか

左右で高さや向きが違う場合は、片側の筋肉が張っていたり、骨盤が傾いている可能性があります。

- 横からの姿勢を見る

横を向いて、耳の穴・肩・くるぶしが一直線上に並んでいるかをチェックします。

頭が前に出ているようなら「ストレートネック」、腰が反っているなら「反り腰」傾向があるとされています。

(引用元:日本整形外科学会、日本理学療法士協会)

足の長さと骨盤の傾きチェック

- 仰向けに寝て足を伸ばす

両足をそろえて寝た状態で、かかとの高さを確認します。

どちらか一方の足が短く見える場合、骨盤や股関節にねじれがある可能性があります。 - 椅子に座って確認

椅子に深く腰かけて、両膝の高さを見比べます。

膝の位置に差があるときは、骨盤が左右どちらかに傾いている場合があると言われています。

ただし、足の長さの差は筋肉の張りや関節の動き方によっても変わるため、継続的に観察するのがポイントです。

(引用元:KRM整骨院ブログ、Medical Note)

座り姿勢のチェック

日常生活の中で歪みを招きやすいのが「座り方」です。

イスに深く腰をかけて背筋を伸ばした状態で、骨盤が立っているかを確認してみましょう。

もし背もたれに寄りかからないとバランスが取れない場合は、腹筋や背筋がうまく使えていないことが考えられます。

また、足を組むクセがある人は、どちらの足を上にすることが多いかを意識してみてください。

いつも同じ側ばかり組んでいる場合、その方向に骨盤がねじれやすくなります。

(引用元:日本理学療法士協会、厚生労働省 e-ヘルスネット)

歩き方のチェック

普段の歩き方にも、体の歪みは現れます。

- 片方の靴底だけ極端にすり減っている

- 歩くときに片足を引きずるような感覚がある

- 手の振り方に左右差がある

これらは、骨盤のねじれや体幹の不安定さが原因のひとつと考えられています。

また、左右どちらかの足に体重をかけやすい人は、無意識に筋肉バランスを偏らせていることもあります。

歩き方を意識的に整えることは、歪みの改善だけでなく、姿勢全体の安定にもつながります。

(引用元:KRM整骨院ブログ、Medical Note)

チェック結果の見方

セルフチェックの結果、「左右差がある」「姿勢が崩れている」と気づいても、すぐに焦る必要はありません。

多くの人に多少の歪みはあると言われており、問題はそれが痛みや不調に発展しているかどうかです。

もし慢性的な肩こりや腰の張りがある場合は、体の使い方や筋肉のアンバランスを見直すタイミング。

軽いストレッチや体幹トレーニングを取り入れながら、日常の姿勢を少しずつ修正していくことが大切です。

(引用元:KRM整骨院ブログ、日本整形外科学会)

#体の歪みチェック

#骨盤と姿勢の確認

#足の長さと左右差

#歩き方のクセ

#日常から整える

基本ストレッチと筋肉バランスを整える方法

歪みを整える第一歩は「ほぐすこと」から

体の歪みを自力で改善していくうえで、最初に意識したいのが硬くなった筋肉をゆるめることです。

筋肉はゴムのように伸び縮みして関節を動かしていますが、同じ姿勢を長時間続けると一部の筋肉だけが常に緊張し、反対側が引っ張られてバランスが崩れます。

その結果、骨格がねじれたり、片方の筋肉ばかり使われたりして、歪みが定着していくのです。

そのため、ストレッチで凝り固まった筋肉をほぐすことは、**骨格を正しい位置に戻すための“準備”**と言えます。

(引用元:KRM整骨院ブログ、日本理学療法士協会)

骨盤まわりのストレッチ

体の中心に位置する「骨盤」は、全身のバランスを保つ要の部分です。

骨盤が前後・左右に傾くことで背骨や肩の位置まで影響が広がるため、まずは骨盤まわりの筋肉を整えることが重要です。

▪ 骨盤回しストレッチ

- 膝を軽く曲げて立ち、腰に手をあてる

- 骨盤を小さく円を描くように回す(時計回り・反時計回りそれぞれ10回)

ゆっくり呼吸をしながら行うことで、股関節や腰の筋肉がやわらかくなり、骨盤の動きがスムーズになると言われています。

▪ お尻伸ばしストレッチ

- 床に座って片足を曲げ、反対の膝にかける

- 体をゆっくりと前に倒してお尻を伸ばす

- 20〜30秒キープし、左右を入れ替える

このストレッチは、骨盤を支える**大臀筋(だいでんきん)**や梨状筋をほぐすのに効果的とされています。

(引用元:Medical Note、日本整形外科学会)

背骨・胸郭まわりをゆるめるストレッチ

猫背や巻き肩の原因にもなる「背骨の硬さ」や「胸の筋肉の緊張」を和らげることで、姿勢全体の歪みが整いやすくなります。

▪ 背伸びストレッチ

- 両手を頭の上で組み、ゆっくり上に引き上げる

- 背筋を伸ばしながら深呼吸を3回繰り返す

この動作は、背骨の伸展を助け、呼吸筋である横隔膜にも良い刺激を与えると言われています。

▪ 胸を開くストレッチ

- 壁の前に立ち、片手を壁にあてる

- 体を反対側にゆっくりひねり、胸を開く

- 20〜30秒キープし、反対側も行う

胸まわりの筋肉(大胸筋・小胸筋)がやわらぐことで、肩が開き、自然と姿勢が整いやすくなります。

(引用元:KRM整骨院ブログ、日本理学療法士協会)

股関節・太ももまわりのストレッチ

股関節は上半身と下半身をつなぐ大切な関節で、動きが悪くなると骨盤のねじれや腰痛を引き起こすことがあります。

▪ もも裏(ハムストリング)ストレッチ

- 椅子に浅く座り、片足を前に伸ばす

- 背筋を伸ばしたまま、体を前に倒す

- 太ももの裏が伸びている感覚を意識して20秒キープ

▪ 内ももストレッチ

- 足の裏を合わせて座り、膝を外に倒す

- 手で足を軽く押しながら上体を前に倒す

これらのストレッチで股関節の可動域が広がると、骨盤のバランスが安定しやすくなります。

(引用元:日本整形外科学会、Medical Note)

継続のコツ

ストレッチは「1回で歪みを治す」ものではなく、習慣にすることで少しずつ整えていく方法です。

毎日5〜10分でも続けることで、筋肉がやわらかくなり、正しい姿勢を保ちやすくなっていきます。

特に、入浴後や寝る前など、体が温まっている時間帯に行うと効果的です。

また、ストレッチの途中で痛みを感じたら無理をせず、呼吸を止めないように注意しましょう。

(引用元:KRM整骨院ブログ、日本理学療法士協会)

#体の歪みストレッチ

#骨盤調整

#背骨と胸郭の柔軟性

#股関節の可動域改善

#毎日続ける習慣

体幹を整えるエクササイズで歪みを安定させる

体幹を鍛えると歪みにくい体になる

ストレッチで筋肉をほぐしたあとは、体幹(たいかん)を鍛えて歪みにくい体をつくる段階に進みます。

体幹とは、背骨・骨盤を中心とした胴体部分の筋肉のことで、体の“軸”を安定させる役割を持っています。

この部分がしっかりしていると、姿勢を長時間キープしやすくなり、片側に重心が偏るクセも出にくいと言われています。

体幹を支える筋肉の中でも、特に「腹横筋」「多裂筋」「横隔膜」「骨盤底筋群」の4つ(インナーユニット)が連動して働くことが重要です。

これらが協調して動くと、骨盤が安定し、自然と姿勢全体が整いやすくなるのです。

(引用元:KRM整骨院ブログ、日本理学療法士協会)

ドローイン:お腹の奥を引き締める基本

「ドローイン」は、歪み改善の基礎となる体幹エクササイズとして広く知られています。

見た目はシンプルですが、腹横筋を効率的に刺激できるトレーニングです。

▪ やり方

- 仰向けに寝て、膝を立てる

- 鼻からゆっくり息を吸い、お腹をふくらませる

- 次に口から息を吐きながら、お腹をへこませて背中を床に近づけるイメージで10秒キープ

- 呼吸を止めずに5回繰り返す

慣れてきたら立位や座位で行ってもOKです。

ドローインは日常生活の中でも実践しやすく、デスクワーク中や家事の合間にも取り入れられます。

(引用元:Medical Note、日本整形外科学会)

プランクで体幹全体を安定

体の前面・背面・側面をバランスよく使うなら、「プランク」がおすすめです。

ただし、フォームを間違えると腰を痛めることがあるため、正しい姿勢を意識することが大切です。

▪ やり方

- うつ伏せの状態から、肘とつま先を床につける

- 頭からかかとまでを一直線にキープ

- お腹を引き締め、腰が反らないよう注意

- 20〜30秒キープ × 3セット

呼吸を止めずに行うことで、体幹の内側の筋肉(腹横筋や多裂筋)がしっかり働きます。

慣れてきたら、サイドプランク(横向きで片腕・片足で支える)にも挑戦してみましょう。

(引用元:KRM整骨院ブログ、日本理学療法士協会)

骨盤を安定させるブリッジ運動

骨盤の傾きを整えるには、「ヒップリフト(ブリッジ)」が効果的とされています。

お尻・太もも裏・背中を同時に使うことで、骨盤を支える筋肉バランスが整いやすくなります。

▪ やり方

- 仰向けに寝て、膝を立てる(足幅は肩幅程度)

- 息を吐きながらお尻を持ち上げる

- 肩・腰・膝が一直線になる位置で5秒キープ

- ゆっくり元に戻す × 10回

腰を反らせすぎず、背骨の自然なカーブを保つのがポイントです。

お尻を締めるように意識すると、骨盤が安定しやすくなると言われています。

(引用元:Medical Note、日本整形外科学会)

バランス運動で「使える体幹」を育てる

歪みを防ぐためには、体幹の筋力だけでなく「バランス感覚」を鍛えることも大切です。

おすすめは、片足立ちのような簡単な動的エクササイズ。

▪ 片足バランス

- まっすぐ立って、片足を軽く浮かせる

- 体がグラつかないように10秒キープ(左右5回ずつ)

- 余裕が出てきたら、腕を動かしたり、目を閉じてみたりして難易度を上げる

この運動は、足裏・ふくらはぎ・お尻・体幹が連動して働くため、日常の動作にも活かしやすいとされています。

(引用元:厚生労働省 e-ヘルスネット、日本理学療法士協会)

呼吸とともに整える

体幹トレーニングでは、「呼吸の質」も非常に重要です。

息を止めると腹圧が不安定になり、筋肉が正しく働かなくなります。

吸うときに体をふくらませ、吐くときに引き締める——このリズムを守ることで、体幹の深層部が自然に動き出すとされています。

日常の中でも、姿勢を正して深呼吸するだけでインナーマッスルが刺激されるため、「ながら体幹トレーニング」として取り入れるのもおすすめです。

(引用元:KRM整骨院ブログ、日本理学療法士協会)

#体幹トレーニング

#ドローインの基本

#プランクとブリッジ

#バランス感覚の強化

#呼吸と姿勢の安定

日常生活でできる歪み予防と継続のコツ

日常の「小さなクセ」が歪みをつくる

体の歪みは、特別な動作よりも日常の姿勢やクセの積み重ねで生まれると言われています。

たとえば、

- 片方の肩にだけバッグをかける

- 座るときにいつも同じ足を組む

- スマホを見るときに首を前に出す

こうした動作を無意識に繰り返すことで、筋肉の使い方に偏りが生まれ、少しずつ骨格のバランスが崩れていきます。

歪みを防ぐための第一歩は、「自分のクセに気づくこと」です。

特にデスクワークや長時間の立ち仕事をしている人は、1時間に1回は姿勢をリセットする習慣を持つと良いとされています。

(引用元:KRM整骨院ブログ、厚生労働省 e-ヘルスネット)

座り方を見直す

イスに座る姿勢は、骨盤と背骨の位置に大きく影響します。

背もたれに寄りかかりすぎると骨盤が後傾し、猫背姿勢が定着してしまうことがあります。

▪ 正しい座り方のポイント

- 骨盤を立てるようにして腰をまっすぐに保つ

- 足の裏全体を床につける

- 膝と股関節の角度が約90度になるように座る

- 長時間同じ姿勢を避け、1時間に1回は立ち上がる

また、座面が柔らかすぎるイスは骨盤が安定しにくいため、クッション性がほどよい椅子やサポートクッションの利用もおすすめです。

(引用元:Medical Note、日本理学療法士協会)

立ち方と歩き方を意識する

歪みを改善したいなら、「立ち方」と「歩き方」にも注目しましょう。

無意識に片足へ重心をかけて立っていたり、ガニ股や内股の歩き方をしていたりすると、骨盤や股関節に負担がかかりやすくなります。

▪ 正しい立ち方

- 足の親指・小指・かかとの3点で体を支える

- ひざを伸ばしすぎず、軽く緩める

- 耳・肩・腰・くるぶしが一直線になるよう意識する

▪ 歩くときのポイント

- 背筋を伸ばして、腕を自然に前後へ振る

- 膝を伸ばすよりも「かかと→つま先」の体重移動を意識する

- 顎を引いて、視線は5mほど前方に向ける

このような立ち方・歩き方を意識するだけでも、重心のズレが減り、筋肉の使い方が左右均等になりやすいとされています。

(引用元:日本整形外科学会、KRM整骨院ブログ)

スマホ姿勢と呼吸の関係

スマホを使うときにうつむく姿勢が続くと、首のカーブが失われ「ストレートネック」傾向になることがあります。

また、背中が丸まることで胸が圧迫され、呼吸が浅くなることも。

この状態が続くと体幹の筋肉が使われにくくなり、歪みを助長する要因になると言われています。

▪ 改善のポイント

- スマホは目の高さに近づける

- 背筋を伸ばして顎を引く

- 30分ごとに首を後ろへ軽く反らすストレッチを入れる

姿勢を整えることで自然と呼吸も深くなり、筋肉への酸素供給が増えるため、体全体がリラックスしやすくなります。

(引用元:Medical Note、厚生労働省 e-ヘルスネット)

継続するためのコツ

歪みを整える習慣は、「一度やって終わり」ではなく日々の積み重ねが大切です。

無理に長時間取り組むよりも、1日5分でもよいので、毎日続けられる環境を整えることがポイントです。

- 朝起きたら深呼吸+背伸び

- 昼休みに肩回しストレッチ

- 就寝前に軽い骨盤回し

こうした「生活の中に溶け込む習慣」を作ると、自然と姿勢が整いやすくなります。

また、歪みが強い場合や痛みが出ている場合は、専門機関での触診や施術を受けながら自分に合ったペースで進めるのが安心です。

(引用元:KRM整骨院ブログ、日本理学療法士協会)

#日常姿勢の見直し

#座り方と立ち方の改善

#歩行姿勢のチェック

#スマホ姿勢の注意

#毎日続ける歪み予防