上を向くと首が痛いとは?特徴と痛みのタイプ

首を上に向けると痛むのはどんな状態?

「上を向くと首が痛い」と感じるとき、多くの人は“寝違えたのかな?”と思うかもしれません。

しかし実際には、筋肉や関節、神経など複数の要素が関係しているケースが多いと言われています。

首の後ろは頭を支えるために常に働いており、重い頭(約4〜5kg)を支える負担が日常的にかかっています。

そのため、姿勢や筋肉の使い方に偏りがあると、上を向いた瞬間に痛みが出ることがあります。

この痛みは、「動かしたときにズキッとくる」「一定の角度で引っかかるように痛い」「重だるさが残る」など、人によって感じ方が違います。

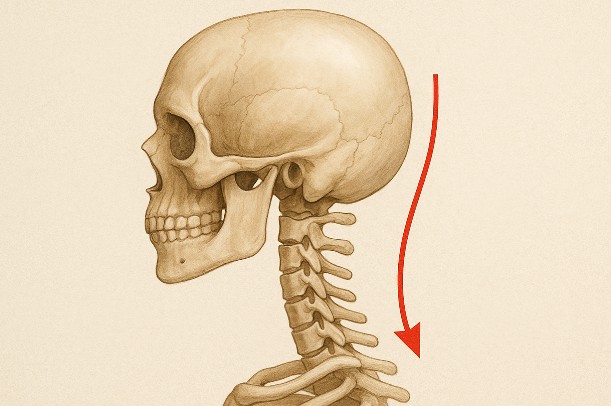

また、首を上に向ける動作は“後屈(こうくつ)”と呼ばれ、首の後ろの筋肉や関節、神経を圧迫しやすい姿勢だと考えられています。

(引用元:KRM整骨院ブログ、日本整形外科学会)

痛みが出るタイミングと特徴

上を向いたときの痛みには、大きく分けて3つのタイプがあるとされています。

- 動作の最初に痛むタイプ

首を動かし始めた瞬間にズキッと痛みが出る場合、筋肉や関節包の硬さが原因のことが多いと言われています。

寝違えや長時間のデスクワークなどで筋肉がこわばると、このような痛み方を感じやすくなります。 - 動作の途中で痛むタイプ

動かしていく途中でピンと張るような感覚がある場合は、筋肉の伸縮バランスの乱れが考えられます。

たとえば、胸の筋肉(大胸筋)が硬いと首を後ろに倒す際に引っ張られ、首の後面に負担がかかることがあります。 - 動かしたあとに痛むタイプ

動作を終えたあとにズーンと重だるくなるケースは、筋肉疲労や神経の圧迫が関係している可能性があります。

この場合は、首から肩、背中にかけての筋肉が全体的に緊張している傾向があります。

(引用元:Medical Note、KRM整骨院ブログ)

痛みと一緒に出るサイン

首の痛みに加えて、「肩のこり」「頭痛」「腕のしびれ」「動かすとめまいがする」といった症状がある場合は、神経や血流の関係があるとも言われています。

特に、首の骨(頸椎)は神経や血管が通る細いトンネルのような構造をしており、姿勢の崩れや加齢による変化で圧迫を受けることがあるとされています。

また、痛みが片側だけに出る場合には、筋肉の左右差や姿勢のクセが影響していることもあります。

スマホやパソコン作業などで、常に下を向く姿勢が続くと、首の前後バランスが崩れ、上を向く動作に負担が集中してしまうことが多いようです。

(引用元:日本理学療法士協会、日本整形外科学会)

放置せず早めのケアを

一時的な痛みであっても、「上を向けない」「動かすと痛みが増す」状態を放置すると、筋肉のこわばりが慢性化することがあると言われています。

まずは痛みの強い方向への無理な動作を避け、首の筋肉を温めたり軽くストレッチを行ったりして、血流を促すことが大切です。

それでも改善しない場合や、しびれ・頭痛などの症状を伴う場合は、頸椎や神経の問題も考えられるため、早めに専門機関で触診を受けておくと安心です。

(引用元:KRM整骨院ブログ、Medical Note)

#上を向くと首が痛い

#首の動かし方と痛みの違い

#筋肉の緊張と姿勢の影響

#神経の圧迫によるサイン

#早めのセルフケア

上を向くと首が痛い原因とは?筋肉・関節・神経の関係

首の痛みは「筋肉・関節・神経」のどこかに負担がかかっているサイン

上を向いたときに首が痛む原因は、単に「筋肉痛」だけではなく、複数の要素が重なって起きていると言われています。

人間の首(頸椎)は7つの骨が積み重なってできており、その間にある関節や椎間板、筋肉、神経が絶妙なバランスで動きを支えています。

このうちどこか一つでも機能が乱れると、後ろに反らす動作の際に痛みや突っ張りが出やすくなるのです。

特に、日常的な姿勢の悪さやスマートフォンの長時間使用などが、首に過度な負担をかける原因になっているケースが多いと言われています。

(引用元:KRM整骨院ブログ、日本整形外科学会)

筋肉の緊張・コリによる痛み

最も一般的な原因が、首や肩の筋肉のこり・過緊張です。

首を支える筋肉(僧帽筋、肩甲挙筋、後頭下筋群など)は、常に頭を支えるために働いています。

長時間のデスクワークやスマホ操作によって、下を向く姿勢が続くと、これらの筋肉が伸びきった状態で固まり、上を向いたときに「引っ張られるような痛み」が生じます。

特に後頭部のすぐ下にある「後頭下筋群」は、目の使いすぎやストレスによっても緊張しやすい部分とされており、首の痛みや頭痛の原因にもつながることがあると言われています。

(引用元:Medical Note、日本理学療法士協会)

関節や椎間板の動きの制限

首の骨(頸椎)は、関節によって支えられています。

この関節部分に「ズレ」や「動きの制限」が起きると、上を向く動作(後屈)で関節面がぶつかり、痛みを感じることがあります。

特に、加齢や姿勢の悪化などによって椎間板が薄くなると、関節への負担が増え、**「頸椎症性変化」**と呼ばれる状態になることがあります。

この場合、首を反らしたときに痛みだけでなく、「カチッ」とした違和感や可動域の制限を感じるのが特徴です。

また、長期間の猫背姿勢によって背骨全体のカーブが崩れると、首の自然なS字カーブ(頸椎前弯)が減り、「ストレートネック」状態になっている場合もあります。

この姿勢では、頭を上げる動作そのものが首に負担をかけると言われています。

(引用元:KRM整骨院ブログ、日本整形外科学会)

神経の圧迫や炎症

「上を向くと首の痛みと一緒に腕や肩がしびれる」「力が入りにくい」などの症状がある場合は、神経が圧迫されている可能性もあります。

首の神経は、脊髄から枝分かれして肩・腕・手まで伸びています。

この通り道のどこかで圧迫や炎症が起こると、痛みやしびれが現れることがあるのです。

代表的なものに「頸椎椎間板ヘルニア」や「頸椎症性神経根症」などがあります。

これらは、椎間板の変形や骨のトゲ(骨棘)が神経に触れることで発症すると言われています。

もし片側の首〜肩〜腕にかけて強いしびれが続く場合は、無理なストレッチを避けて早めに専門機関に相談するのが安心です。

(引用元:Medical Note、日本整形外科学会、日本理学療法士協会)

姿勢と生活習慣も大きな影響

首の構造的な問題に加えて、日常の姿勢・睡眠環境・ストレスも痛みを助長する要因です。

高すぎる枕や合わないマットレス、うつ伏せ寝の習慣などは首への負担を増やし、筋肉の回復を妨げることがあります。

また、ストレスによる筋肉の緊張も血流を悪くし、痛みが長引く原因の一つとされています。

このように、首の痛みは単一の原因ではなく、「筋肉・関節・神経・姿勢・生活環境」が複雑に絡み合って起こることが多いのです。

(引用元:KRM整骨院ブログ、Medical Note)

#首の痛みの原因

#筋肉のこりと過緊張

#関節や椎間板の動き制限

#神経圧迫によるしびれ

#生活習慣と姿勢の影響

上を向くと首が痛いときのセルフケアと応急対処法

痛みを感じたら「無理に動かさない」ことが第一歩

上を向くと首が痛いとき、多くの人が「ほぐせばよくなる」と思い、首を回したり強くマッサージしたりしてしまいがちです。

しかし、急な痛みが出ている場合に無理に動かすと、炎症や筋肉の損傷を悪化させる恐れがあると言われています。

まずは、痛みの出る角度や方向を避けて安静にすることが大切です。

痛みが強い初期(発症から1〜2日程度)は、冷却(アイシング)で炎症を抑えると良い場合があります。

一方で、慢性的に痛みが続いている人は、血行を促すために温める方が合っているケースもあります。

(引用元:KRM整骨院ブログ、Medical Note)

温める?冷やす?痛みの状態による使い分け

首の痛みに対して「温めた方がいいの?冷やした方がいいの?」と迷う方は多いですが、これは痛みの原因やタイミングによって異なると言われています。

▪ 冷やしたほうがよいケース

- 痛みが急に出た(寝違えや急な動作後)

- 腫れっぽい・熱をもっている感覚がある

- 動かすと鋭くズキッと痛む

この場合は、保冷剤をタオルで包み、10〜15分ほど冷やすのが目安です。

▪ 温めたほうがよいケース

- 慢性的なコリや重だるさを感じる

- 長時間のデスクワークで首や肩が硬い

- 動かすと少し楽になる

温めると血流が良くなり、筋肉のこわばりがやわらぐと言われています。

入浴や蒸しタオルを使う方法が簡単でおすすめです。

(引用元:日本整形外科学会、日本理学療法士協会)

自宅でできる簡単ストレッチ

痛みが落ち着いてきたら、軽いストレッチや姿勢リセットを取り入れることで再発予防につながります。

ただし、「痛みが強く出る方向」への無理な動きは避けてください。

▪ 首の後ろをゆるめるストレッチ

- 椅子に座って背筋を伸ばす

- 両手を頭の後ろに添えて、軽くあごを引く

- 首の後ろがじんわり伸びる位置で10秒キープ × 3回

▪ 胸を開くストレッチ

- 背筋を伸ばし、両手を腰の後ろで組む

- 肩甲骨を寄せながら胸を開く

- 呼吸を止めずに20秒キープ

この動きで、首の後ろにかかる負担を分散させることができると言われています。

(引用元:KRM整骨院ブログ、Medical Note)

枕・寝姿勢の見直し

寝ている間も首には一定の負担がかかっています。

特に、枕の高さや寝る姿勢が合っていないと、首が固定されて朝から痛みを感じることがあります。

理想的な枕は、仰向けで寝たときに「首の自然なカーブ(頸椎前弯)」が保たれる高さと言われています。

高すぎると顎が引かれ、低すぎると頭が反り返るため、どちらも痛みの原因になります。

横向き寝の場合は、肩の高さ分をしっかり支えることがポイントです。

また、寝返りをスムーズに打てる環境(柔らかすぎないマットレスなど)を整えることで、首や肩への負担が軽減されます。

(引用元:日本整形外科学会、厚生労働省 e-ヘルスネット)

痛みを長引かせない生活習慣

首の痛みは、日常の姿勢を少し意識するだけでも変化が現れると言われています。

たとえば、スマホを見るときは目線の高さに持ち上げる、パソコンの画面を正面に置く、1時間に1回は肩を回すなど、小さな動作改善が大きな予防効果につながります。

さらに、ストレスや睡眠不足も筋肉の緊張を高める要因になるため、十分な休息とリラックス時間を取ることも忘れずに。

痛みを感じたときは無理をせず、自分の体のサインに耳を傾けることが大切です。

(引用元:KRM整骨院ブログ、Medical Note)

#首の痛みセルフケア

#冷やすか温めるかの判断

#首ストレッチの方法

#枕と寝姿勢の見直し

#日常姿勢の意識改善

上を向くと首が痛いときの改善ストレッチと姿勢リセット法

痛みを和らげる「動かし方のコツ」

上を向くと首が痛い場合、いきなり大きく動かそうとするよりも、小さな可動域からゆっくり動かすことが大切です。

痛みの原因が筋肉のこわばりや血流の滞りであることが多いため、少しずつ動かすことで筋肉が温まり、緊張がほぐれやすくなると言われています。

ただし、「ズキッ」とした鋭い痛みがある場合は、無理に続けないようにしましょう。

動かした後に心地よい伸び感があるくらいが、セルフストレッチの目安です。

(引用元:KRM整骨院ブログ、日本理学療法士協会)

首の後ろを伸ばすストレッチ

デスクワークやスマホ操作で前傾姿勢が続くと、首の後ろ側の筋肉が常に緊張して固くなります。

その筋肉(後頭下筋群や僧帽筋上部)をやさしく伸ばすことで、上を向くときの違和感が軽減すると言われています。

▪ やり方

- 背筋を伸ばして座り、軽くあごを引く

- 右手で頭の後ろを包み、左方向にやや下へ引く

- 首の右後ろが伸びている感覚を確認して10秒キープ

- 反対側も同様に行う

この動きで首まわりの血流が良くなり、筋肉の緊張がやわらぐことが期待できます。

(引用元:Medical Note、KRM整骨院ブログ)

胸を開くストレッチで姿勢をリセット

首の痛みの背景には、肩や胸の筋肉が硬くなっていることも関係しています。

猫背姿勢が続くと胸の筋肉(大胸筋・小胸筋)が縮み、肩が前に出て首の動きを制限してしまうのです。

▪ やり方

- 壁の横に立ち、右手のひらを壁にあてる

- 肘を伸ばしたまま、体をゆっくり左にひねる

- 胸の前面が伸びているのを感じながら20秒キープ

- 左右交互に行う

このストレッチを行うことで、肩が自然に後ろへ引かれ、首の動作範囲が広がりやすくなります。

(引用元:日本理学療法士協会、日本整形外科学会)

体幹を意識した姿勢維持法

首の痛みを根本から改善するためには、体幹(胴体部分)の安定性を高めることも重要とされています。

首だけを整えようとしても、背骨全体が支えられていないと再発しやすくなります。

▪ ドローイン(腹横筋を鍛える)

- 仰向けに寝て、膝を立てる

- 鼻から息を吸ってお腹をふくらませる

- 口から息を吐きながら、お腹をへこませるように5秒キープ

- 10回繰り返す

この呼吸法を続けることで、腹部から背骨を安定させる筋肉(腹横筋)が鍛えられ、首や肩の負担が減ると言われています。

(引用元:KRM整骨院ブログ、Medical Note)

スマホ姿勢のリセット

スマホを見る姿勢は、首の痛みを引き起こす最大の原因の一つです。

下を向いた状態では、頭の重さが倍以上に首へ負担をかけてしまうとされています。

▪ 意識したいポイント

- スマホを目の高さに上げて操作する

- 顎を軽く引き、首を長く保つイメージ

- 長時間使う場合は30分ごとにストレッチを入れる

また、デスクワーク中も同様に、画面の高さを目線に合わせるだけで首への負担が軽減します。

一日の中で何度か「背伸び+深呼吸」を行うと、全身の姿勢リセットにも効果的です。

(引用元:厚生労働省 e-ヘルスネット、日本整形外科学会)

続けるコツと注意点

ストレッチや姿勢改善は、「一度で痛みを取る」よりも継続による安定が大切です。

特にデスクワークの多い人は、仕事の合間に1〜2分でも動く習慣を作ると効果が出やすいとされています。

また、痛みが強く出る場合や、腕のしびれ・力の入りづらさなどの神経症状を感じる場合は、自己判断せず専門機関で触診を受けるようにしましょう。

(引用元:KRM整骨院ブログ、Medical Note)

#首の痛み改善ストレッチ

#胸を開く姿勢リセット

#ドローイン体幹トレーニング

#スマホ姿勢の注意

#日常的な継続ケア

上を向くと首が痛いときの注意サインと来院の目安

「ただの筋肉痛」ではないケースもある

首を動かしたときの痛みは、ほとんどが筋肉のこりや姿勢の乱れが原因と言われていますが、なかには神経や関節のトラブルが関係しているケースもあります。

一見軽い痛みに見えても、放置しているうちにしびれや感覚の異常が出てくることもあるため、注意が必要です。

特に「痛みが片側だけに出る」「首を動かすと腕までズキッとくる」「力が入りにくい」などの症状がある場合、神経の圧迫や炎症が関係している可能性があります。

(引用元:KRM整骨院ブログ、日本整形外科学会)

来院を検討すべき症状のサイン

首の痛みが次のような状態に当てはまる場合は、早めの来院や専門的な触診を検討した方がよいと言われています。

▪ 一週間以上痛みが続いている

→ 筋肉の一時的な張りではなく、炎症や関節の問題が長引いている可能性があります。

▪ 腕や肩、指にしびれ・脱力感がある

→ 神経の圧迫が起きているケースがあり、「頸椎椎間板ヘルニア」「頸椎症性神経根症」などが疑われます。

▪ 痛みが夜間や安静時にも強く出る

→ 関節や神経が強く刺激されている場合や、炎症性の疾患の可能性もあります。

▪ 発熱や頭痛、めまいを伴う

→ 全身的な炎症や内科的疾患(感染症・血流障害など)が関係しているケースも考えられます。

これらの症状が見られるときは、無理に動かしたり湿布だけで様子を見るのではなく、整形外科や神経内科などで検査を受けることが推奨されています。

(引用元:日本理学療法士協会、Medical Note)

どの診療科に相談すればいい?

首の痛みといっても、原因によって適切な診療科が異なります。

以下のような目安を参考にしてみましょう。

- 整形外科:首・肩・背中の筋肉痛や関節の動きの不具合、神経圧迫の可能性がある場合

- 脳神経外科:しびれ・頭痛・めまい・ふらつきなどの神経症状を伴う場合

- 内科:高熱、倦怠感、全身のこりなど、筋肉以外の要因が疑われる場合

また、原因が生活習慣や姿勢の崩れにある場合は、整骨院・整体などで筋肉や骨格バランスを整える施術を受けるのも一つの選択肢です。

(引用元:KRM整骨院ブログ、日本整形外科学会)

受診前に整理しておくポイント

病院や整骨院に行く前に、次の情報を整理しておくと、より正確な触診やアドバイスを受けやすくなります。

- 痛みが出た時期・きっかけ

- 痛みの出る角度や動き

- しびれや頭痛などの有無

- これまでに同じような痛みがあったか

これらを伝えることで、筋肉由来なのか、神経・関節が関係しているのかを区別しやすくなります。

(引用元:Medical Note、日本理学療法士協会)

無理をせず、早めのケアが大切

首の痛みを「年齢のせい」「一時的な寝違え」と軽く考えず、体のサインとして早めに対応することが予防につながると言われています。

適切な姿勢改善・ストレッチを行いつつ、必要に応じて専門家に相談することで、再発を防ぎながら安心して生活できるようになります。

また、日常的に首の筋肉を温めたり、体幹を整える運動を取り入れることで、首全体の柔軟性と安定性を保ちやすくなるとされています。

(引用元:KRM整骨院ブログ、厚生労働省 e-ヘルスネット)

#首の痛み注意サイン

#来院を検討すべき症状

#神経圧迫としびれの関係

#診療科の選び方

#早めのケアで再発予防