マッサージ 腰によるセルフケア方法を徹底解説。大腰筋や大殿筋のほぐし方、効果的なタイミング、注意点も含めて紹介します。

1、腰痛改善の前に知っておくべき「筋肉とマッサージ効果」

腰痛といっても原因はさまざまで、人によって感じる場所や度合いは異なります。その背景には、腰まわりの筋肉が深く関係していると考えられています。特に大殿筋・大腰筋・脊柱起立筋といった大きな筋肉群は、日常生活で常に負担がかかりやすく、硬くなると腰痛につながりやすいと言われています(引用元:ゆうき指圧|https://yukishiatsuseitai.com/)。

腰痛に関わる代表的な筋肉

まず、大殿筋はお尻の大部分を占める筋肉で、歩行や立ち座りの動作を支える重要な役割を果たしています。この筋肉が硬くなると骨盤が引っ張られ、腰の負担が増えるとされています。次に、大腰筋はお腹の奥にある深層筋で、姿勢の維持や足の上げ下げに関与しています。デスクワークなどで座りっぱなしになると短縮しやすく、腰痛の原因のひとつになるとも言われています。そして、脊柱起立筋は背骨に沿って走る長い筋肉で、姿勢を保つ働きを担っています。疲労が溜まると張りやすく、腰の痛みを引き起こす要因になることがあります(引用元:ゆうき指圧|https://yukishiatsuseitai.com/)。

マッサージがもたらす効果

これらの筋肉に対してマッサージを行うと、筋肉の緊張がほぐれ、血流が促されるとされています。その結果、老廃物が排出されやすくなり、腰まわりのこわばりや重だるさが一時的にやわらぐと考えられています。特に入浴後など体が温まっている状態で行うと、より効果的だと言われています(引用元:ゆうき指圧|https://yukishiatsuseitai.com/)。

まとめ

腰痛改善を考える上で大切なのは、「どの筋肉が関与しているか」を理解することです。自分の痛みの場所や日常の姿勢習慣と照らし合わせながら、適切にケアを行うことがポイントになります。マッサージは万能の解決策ではありませんが、日常生活に取り入れることで腰の負担を軽減するサポートになると考えられています。

#マッサージ効果

#腰痛ケア

#大殿筋大腰筋脊柱起立筋

#血行促進

#セルフケア

2、自宅でできるセルフマッサージ法:大腰筋・大殿筋へのアプローチ

腰痛対策として、自分でできるセルフマッサージは「気軽に取り入れられる方法」として注目されています。特に深層にある大腰筋と、お尻を支える大殿筋は腰の不調に関係が深いとされており、これらをほぐすことで負担を軽減しやすいと言われています(引用元:ゆうき指圧|https://yukishiatsuseitai.com/)。

大腰筋へのセルフ指圧

大腰筋はお腹の奥にある筋肉で、長時間座っていると硬くなりやすいとされています。この筋肉を意識してほぐすには、まず床に仰向けになり、両膝を立ててリラックスした姿勢をとります。その状態で、おへその少し斜め下あたりを指先でやさしく押してみましょう。強く押しすぎず、じんわりと圧をかけるように行うのがポイントです。初めて行うときは「これで合っているのかな」と思うかもしれませんが、奥の方にじわっと響く感覚があればアプローチできていると言われています。

大殿筋へのセルフ圧迫

一方で、大殿筋はお尻の中でも特に大きな筋肉で、日常生活でかなりの負担を受けている部位です。ここをほぐすにはテニスボールやストレッチ用のボールを使うのがおすすめです。仰向けに寝て、ボールをお尻の下に置き、痛気持ちいいと感じる場所に体重をかけながら転がします。ボールが当たる位置を少しずつ変えてみると、自分の「コリ」がたまっている部分を探しやすいです。数十秒から1分程度を目安に行うと、緊張がやわらぐとされています(引用元:ゆうき指圧|https://yukishiatsuseitai.com/)。

まとめ

大腰筋と大殿筋は普段の生活で酷使されがちな筋肉ですが、セルフマッサージをうまく取り入れることで、腰への負担をやわらげるサポートになると考えられています。ただし、痛みが強く出る場合や違和感が続く場合には無理をせず、専門家に相談することも大切です。自宅での簡単なケアを続けることで、日常生活が少し楽になる可能性があると言われています。

#腰痛対策

#セルフマッサージ

#大腰筋ケア

#大殿筋ストレッチ

#自宅でできるケア

3、手順別:腰回りのさすり・たたき・リンパ流し術

腰回りのマッサージは「筋肉をゆるめるだけ」ではなく、血流やリンパの流れを助ける目的でも取り入れられているとされています。特に腰に負担を感じている人にとっては、セルフケアの一つとしてやり方を知っておくと役立つことがあります(引用元:ゆうき指圧|https://yukishiatsuseitai.com/)。

脚からお腹、脇腹〜腰へと手のひらでさする

最初のステップは「さする動作」です。足先からお腹、脇腹を通って腰まで、手のひら全体でやさしく撫でるように行います。大きな円を描くように流すイメージを持つと、リンパの流れをサポートしやすいと言われています。強く押す必要はなく、なめらかに動かすことを意識するのがポイントです。寝る前や入浴後など体が温まっているタイミングで取り入れると、リラックス感が得やすいとも言われています。

手のひらでリズムを刻む「たたきリンパケア」

次の手順は「たたき」です。腰のまわりを軽くリズムよく、手のひら全体でトントンと叩くように刺激していきます。これにより血行が促され、筋肉がこわばっている部分がほぐれやすくなると考えられています。強く叩くと逆に負担になる可能性があるため、「痛気持ちいい」程度を目安にするのが安心です(引用元:ゆうき指圧|https://yukishiatsuseitai.com/)。

まとめ

さすりとたたきを組み合わせることで、腰回りのリンパや血流を助け、こわばりを和らげるサポートになると言われています。セルフケアとして取り入れる際は、無理のない範囲で行い、続けやすいリズムを見つけることが大切です。違和感が強く出た場合や痛みが続く場合は、無理せず専門家に相談するようにしましょう。

#腰回りマッサージ

#リンパ流し

#セルフケア

#さすりとたたき

#腰痛サポート

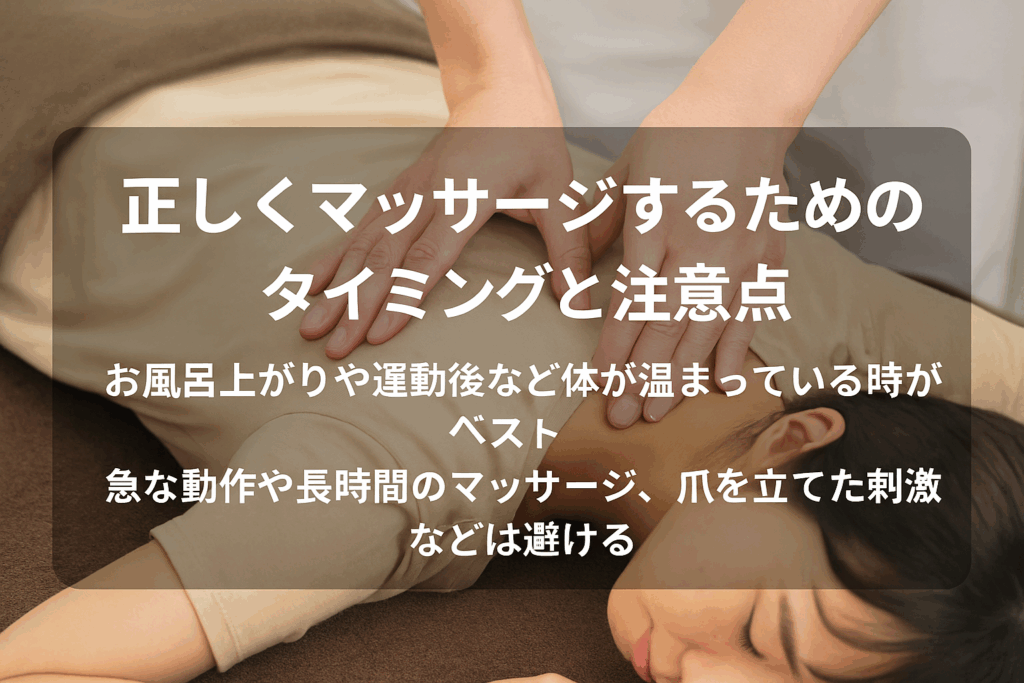

4、正しくマッサージするためのタイミングと注意点

マッサージは腰まわりの負担を和らげるサポートになると考えられていますが、その効果を感じやすくするには「タイミング」と「注意点」を押さえることが大切だと言われています。無理なく続けるためにも、自分の体の状態に合わせて取り入れることがポイントです(引用元:みやがわ整骨院|https://miyagawa-seikotsu.com、銀座ナチュラルタイム|https://www.naturaltime.co.jp、daichi鍼灸接骨院|https://daichi-shinkyu-sekkotsu.com)。

お風呂上がりや運動後など体が温まっている時がベスト

体が冷えている状態よりも、筋肉や関節がほぐれているお風呂上がりや軽い運動の後にマッサージを行うのが適していると言われています。血流が良くなっているため、ほぐす動作がスムーズに行え、リラックスしやすいと考えられています。特に夜の入浴後に取り入れると、寝る前の心身の落ち着きにもつながりやすいようです。

避けたほうが良い行為

注意点としては、急な動作や強い刺激を与えることは避けたほうが安全とされています。例えば、長時間にわたるマッサージや、爪を立てて皮膚に負担をかける行為は逆効果になることもあると言われています。無理に強い力を加えるよりも、やさしく、少しずつ刺激を与えることが大切です。

炎症が強い場合はマッサージを控える

腰に炎症がある状態では、患部に直接マッサージをすることでかえって悪化させる恐れがあると指摘されています。そのため、赤みや熱感が強い時は自己流でのマッサージを控え、落ち着いてから取り入れる方が安心です。必要に応じて専門家に相談しながら調整していくことも勧められています。

まとめ

正しいタイミングと注意点を理解したうえでマッサージを行うと、腰への負担を和らげやすくなると言われています。特に体が温まっている時に、やさしい刺激で短時間を意識することが、セルフケアを長く続けるコツになります。

#腰痛セルフケア

#マッサージのタイミング

#炎症時の注意点

#お風呂上がりケア

#安全なマッサージ方法

5、家族やパートナーができる「足圧マッサージ」~基本ステップ

腰のマッサージはセルフケアとして取り入れられますが、家族やパートナーに協力してもらうとより効果的だとされています。その中でも「足圧マッサージ」は、手では届きにくい部分までじんわり圧をかけられる方法として紹介されることが多いです(引用元:ゆうき指圧|https://yukishiatsuseitai.com/)。

うつ伏せの姿勢から始める

受ける人はマットや布団の上でうつ伏せになります。できるだけリラックスした状態を保ち、深呼吸をしながら体を預けるようにしましょう。施術する側は安定した姿勢をとり、バランスを崩さないよう注意しながら始めることが大切だと言われています。

背骨横から骨盤、腰からお尻にかけて圧をかける

基本の流れは「背骨の横」から「骨盤」へ、さらに「腰からお尻」にかけて、かかとを使って優しく圧を加える方法です。強く押し込むのではなく、体重を少しずつ乗せるようなイメージで行うと、相手にとって心地よい刺激になりやすいとされています。

左右順に3回ずつ繰り返す

一度で長時間行うよりも、左右交互にバランスよく3回ずつ繰り返す手順がすすめられています。リズムを保ちながら行うことで、筋肉のこわばりが少しずつ和らぎ、腰全体のリラックスにつながると考えられています。

注意点とまとめ

足圧マッサージを行う際には、必ず相手に「痛すぎないか」「気持ちいいか」を確認しながら進めることが大切です。炎症が強い場合や痛みが強い時には無理をせず、落ち着いてから取り入れるほうが安心です。足圧というシンプルな方法でも、正しいステップを踏むことで家族間のリラックスケアとして役立つとされています。

#足圧マッサージ

#腰ケア

#家族でできるセルフケア

#パートナーケア

#リラックス習慣