トリガーポイントとは?:定義と基礎知識

トリガーポイントの基本的な考え方

「トリガーポイント」とは、筋肉の中に生じる小さなしこりや圧痛点のことを指すと言われています。指で押すと鋭い痛みを感じるだけでなく、別の部位にまで広がる“関連痛”を起こすのが特徴とされています(引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/トリガーポイント)。

例えば、肩の筋肉にあるトリガーポイントが頭部や腕に痛みを飛ばすこともあるようです。このような現象は、神経や血流の影響が複雑に関わっていると考えられています。

筋・筋膜性疼痛症候群(MPS)との関係

トリガーポイントは「筋・筋膜性疼痛症候群(MPS)」と呼ばれる状態と深く関わっていると言われています。MPSは筋肉や筋膜が緊張して血流が滞ることで、痛みやだるさが慢性的に続くとされるものです(引用元:https://hirakawa-g.jp/blog/13572/)。

このときに現れるしこりや圧痛点がトリガーポイントとされており、放っておくと姿勢や動作にも影響しやすいと考えられています。

関連痛の特徴と見分け方

トリガーポイントによる関連痛は、痛みが生じている場所と本当の原因が異なる点が特徴です。腰のトリガーポイントが太ももやふくらはぎに痛みを広げたり、首のポイントが後頭部の頭痛につながるケースもあると言われています(引用元:https://fujisawaseitai.com/case-blog/trigger-point-lower-back-pain-improvement/)。

このため「痛い場所を触っても原因がわからない」という混乱が起こりやすいのです。実際、専門家による触診でようやくトリガーポイントの存在が確認されることも少なくないとされています。

まとめ

トリガーポイントは、単なる“肩こりや腰痛の延長”ではなく、体のさまざまな部位に痛みを飛ばす引き金点と考えられています。MPSとの関係や関連痛の特徴を理解することが、自分の不調を整理する第一歩になるかもしれません。気になる症状が長引くときは、早めに専門家へ相談すると安心です。

#トリガーポイント

#関連痛

#筋膜性疼痛症候群

#体ケア

#慢性的な痛み対策

トリガーポイントができる原因・発生メカニズム

血流不足と筋肉のこわばり

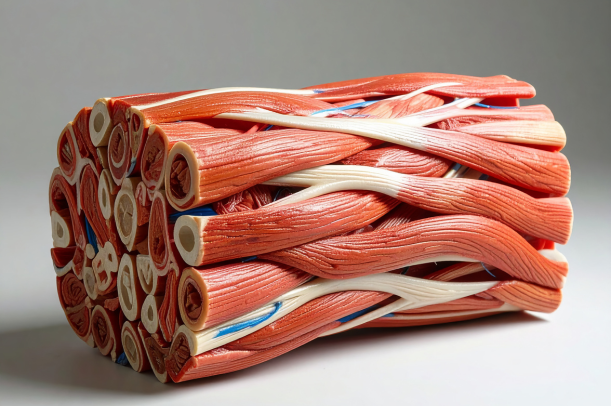

トリガーポイントができる大きな背景には、筋肉内の血流不足があると言われています。長時間同じ姿勢を続けたり、過度に筋肉を使いすぎると、筋線維がこわばって血液の流れが悪くなると考えられています。その結果、酸素や栄養が不足し、老廃物がたまりやすくなることで、痛みを引き起こす小さな“しこり”が形成されると説明されています(引用元:https://hirakawa-g.jp/blog/13572/)。

姿勢や生活習慣の影響

デスクワークやスマホ操作など、前かがみ姿勢が続く日常習慣も誘因の一つとされています。姿勢の偏りが筋肉に不均衡な負担を与え、局所的な緊張が持続するとトリガーポイントが生じやすいと言われています。また、冷えやストレスも筋肉の緊張を強め、痛みの引き金になる可能性があるようです(引用元:https://fujisawaseitai.com/case-blog/trigger-point-lower-back-pain-improvement/)。

繰り返される動作や微小な損傷

スポーツや仕事で同じ動作を繰り返すことも、トリガーポイントの形成につながる要因とされています。特に重い物を持ち上げる作業や、手先を使い続ける仕事では筋肉が疲労しやすく、微小な損傷が起こると考えられています。その結果、筋線維が回復しきれずにこわばりが残り、トリガーポイント化すると言われています(引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/トリガーポイント)。

精神的ストレスとの関連

体の状態だけでなく、精神的な緊張やストレスも影響する可能性があります。強いストレスがかかると交感神経が優位になり、筋肉が常に緊張する傾向があるとされます。そのような状態が続くと血流が妨げられ、トリガーポイントの温床になりやすいと指摘されています。

まとめ

トリガーポイントは「血流不足」「姿勢や生活習慣」「繰り返し動作」「ストレス」など、複数の要因が重なって発生すると考えられています。人によって原因は異なりますが、自分の生活習慣を振り返ることが、改善のきっかけにつながるかもしれません。

#トリガーポイント

#原因

#血流不足

#姿勢習慣

#ストレス

トリガーポイントが引き起こす症状・見分け方

痛みの広がり方(関連痛)

トリガーポイントの大きな特徴は「痛みがその場だけでなく、別の場所にまで広がる」と言われています。例えば、首の筋肉にできたトリガーポイントが頭痛を引き起こしたり、腰の筋肉が太ももやふくらはぎの痛みにつながるケースもあるそうです(引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/トリガーポイント)。

この“関連痛”は神経の走行に沿った痛みとは違い、思わぬ場所に不快感が出ることがあるため、自分では原因を見つけづらいと考えられています。

圧痛点やしこりの存在

触れると「ここだ!」と分かるような強い痛みを感じる小さな硬い部分も、トリガーポイントのサインとされています。押さえた瞬間にピリッとした痛みが走り、その痛みが広がる場合は関連痛を伴っている可能性があるようです(引用元:https://hirakawa-g.jp/blog/13572/)。

こうしたしこりは筋肉の緊張や血流の滞りから生じると考えられており、慢性的なコリやだるさを感じやすい人に多いと言われています。

似ている症状との区別

「神経痛」「関節のトラブル」「椎間板の不調」などと症状が重なることも少なくないようです。そのため、自己判断だけでは区別が難しい場合があります(引用元:https://fujisawaseitai.com/case-blog/trigger-point-lower-back-pain-improvement/)。

実際には、専門家による触診でトリガーポイントを確認するケースが多いとされます。痛みの出方や圧痛点の有無を見て、総合的に判断する流れが一般的と言われています。

日常で気づきやすいサイン

「デスクワークの後に決まって頭痛がする」「同じ場所が何度もこる」「押すと痛みが飛ぶ」などのサインは、トリガーポイントに関連しているかもしれません。特に、運動不足や姿勢の偏りがある人は気づかないうちに発生しやすいとも考えられています。

まとめ

トリガーポイントは単なる筋肉のコリとは違い、関連痛や圧痛点といった特徴的な症状を示すと言われています。自分で見分けるのは難しい部分もありますが、日常のサインに気づくことが改善への第一歩になるかもしれません。

#トリガーポイント

#関連痛

#圧痛点

#筋肉のしこり

#症状チェック

セルフケア・家庭でできる改善法

圧迫とリリースで筋肉をゆるめる

トリガーポイントのケア方法としてよく紹介されるのが「虚血圧迫法」と呼ばれる手法です。これは指やテニスボールなどで圧痛点をゆっくり押し、数十秒キープしたあとに力を抜く流れを繰り返す方法と言われています(引用元:https://fujisawaseitai.com/case-blog/trigger-point-lower-back-pain-improvement/)。

強く押しすぎると逆に筋肉を痛める可能性があるため、気持ち良さを感じる程度で行うことが大切とされています。

ストレッチや軽い運動

硬くなった筋肉をそのままにしておくと回復が遅れるとされるため、やさしいストレッチも有効だと言われています。特に、首や肩まわりはデスクワークの合間に軽く回したり、腕を後ろに引いて胸を広げる動きがすすめられています(引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/トリガーポイント)。

また、軽いウォーキングやラジオ体操のような全身運動も血流改善につながると考えられています。

温めと冷却の使い分け

「温めた方がいいの?冷やした方がいいの?」と迷う人も多いですが、慢性的なコリやだるさの場合は温めて血流を促すことがよいとされます。一方で、急に強い痛みが出た直後は冷却が望ましいと説明されています(引用元:https://hirakawa-g.jp/blog/13572/)。

状況に合わせて切り替えることがポイントであり、自分の体調にあわせて試すことが大事だと考えられています。

姿勢改善と生活習慣の見直し

セルフケアで忘れてはいけないのが日常姿勢の見直しです。前かがみや猫背が続くとトリガーポイントは再びできやすいとされます。デスクワークではモニターの高さを調整したり、30分ごとに軽く立ち上がる習慣を取り入れることが効果的だと言われています。

さらに、入浴や睡眠の質を整えることも、筋肉の回復に役立つ可能性があると考えられています。

まとめ

家庭でできるトリガーポイントのセルフケアは、「押す・伸ばす・温める・生活を整える」といった基本的な方法に集約されます。どれもすぐに試しやすい内容なので、日常に少しずつ取り入れることで体が軽くなる感覚を得られるかもしれません。無理のない範囲で継続することが、改善への近道だとされています。

#トリガーポイント

#セルフケア

#ストレッチ

#温熱療法

#生活習慣改善

専門施術・検査オプションと選び方

手技によるアプローチ

トリガーポイントに対しては、指圧やマッサージ、整体といった手技による施術が広く行われていると言われています。硬くなった筋肉をやさしくほぐし、血流を促すことで不快感の軽減を目指す方法です(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/6993/)。

ただし「強く押せば効く」というわけではなく、専門家の手で加減を見極めてもらうことが大切とされています。自分で無理に押すと逆効果になることもあるため注意が必要です。

鍼や注射を用いた方法

鍼灸によるトリガーポイント鍼は、筋肉内の反応点に細い鍼を刺して刺激を与える方法として紹介されています(引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/トリガーポイント)。また、医療機関では「トリガーポイント注射」と呼ばれる局所麻酔を使った方法も選択肢の一つとされています。これらは専門的な環境で行われるものなので、体の状態に合わせて相談することが望ましいと考えられています。

検査と評価の重要性

痛みの原因が必ずしもトリガーポイントとは限らないため、専門家による触診や検査が推奨されることがあります(引用元:https://hirakawa-g.jp/blog/13572/)。筋肉だけでなく、神経や関節の影響が混ざっているケースもあるため、総合的な評価を受けることが安心につながるとされています。

施術先を選ぶときのポイント

どこで施術を受けるか迷う方は少なくありません。整骨院や整体院では、手技を中心としたケアを受けられることが多いです。一方で、鍼灸院では鍼を用いた専門的なアプローチが得意分野とされています。さらに、整形外科などの医療機関では注射や検査を組み合わせた対応が期待できるとされています。

選ぶ際には「自分の症状がどの程度続いているか」「生活にどのくらい影響しているか」を考え、無理なく通える場所を選ぶことが大切です。

まとめ

専門施術や検査の選択肢は多岐にわたりますが、「手技」「鍼」「注射」「検査」など、それぞれに特徴があります。どれが正しいというより、自分の体調や目的に合わせて選ぶことが重要だと言われています。気になる症状が続く場合は、信頼できる専門家に相談することが安心につながるでしょう。

#トリガーポイント

#専門施術

#鍼灸

#検査オプション

#施術先選び