ストレートネックとは?

ストレートネックとは、首の骨である頸椎の自然なカーブが失われ、まっすぐに近い状態になった首のことを指すと言われています。通常、人の頸椎は前方に緩やかなカーブ(前弯)があることで、頭の重さを分散させ、首や肩への負担を軽減すると考えられています。しかし、このカーブが減少すると、頭を支える首周囲の筋肉や関節に大きな負担がかかりやすくなると説明されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3238/)。

この状態は、スマートフォンやパソコンを長時間使用する現代人に増えていると指摘されています。特にうつむき姿勢を続けることで首が前方に突き出し、頸椎の弯曲が徐々に失われていくと言われています。日常生活に潜む「姿勢のクセ」が背景にあるケースも多く、自覚がないうちに進行している場合もあると考えられています。

正常な頸椎の構造と前弯の役割

頸椎は7つの骨で構成され、S字カーブを描く背骨全体の一部を支えています。その中で前弯と呼ばれる前方向のカーブが首に備わっており、このカーブがあることで頭部(約4〜6kgとも言われる重さ)を効率よく支えられると説明されています。

もしカーブが正常に保たれている場合、首の筋肉・靭帯・関節にかかる負荷が分散されるため、首や肩にかかるストレスは比較的少ないとされています。逆に、このカーブが失われると衝撃が直接伝わりやすくなり、筋肉の緊張やこり、さらには頭痛やしびれといった不調につながると考えられています(引用元:https://alinamin.jp/tired/straight-neck.html)。

ストレートネック(直線化)のメカニズム

ストレートネックになる仕組みについては、日常の姿勢が大きく関与すると言われています。スマホを覗き込む姿勢や、デスクワーク中に頭が前に出た状態を長時間続けることで、頸椎が前方向へ引っ張られ、徐々に自然なカーブが消失していくと説明されています。

また、枕の高さや寝姿勢、首や背中の筋力低下も関与している可能性があるとされ、生活習慣の積み重ねが頸椎の直線化を進める要因になると考えられています。専門家の見解では、骨の変形というよりも、筋肉や靭帯のバランスの崩れによって姿勢が固定されるケースが多いとされています(引用元:https://tsu-nakamuracl.com/blog/post-1917/)。

このように、ストレートネックは一時的な不良姿勢の延長として現れることもあれば、長期的に繰り返すことで慢性的な状態として定着する場合もあると言われています。

#ストレートネックとは

#頸椎の前弯

#姿勢の悪化

#スマホ首

#首こり肩こり対策

ストレートネックの主な原因

ストレートネックの背景には、日常生活での姿勢や生活習慣が関係していると言われています。特に現代はスマホやパソコンを長時間使用する機会が多く、それが大きな要因になると考えられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3238/)。一見すると小さなクセの積み重ねですが、慢性的に続くことで頸椎の前弯が失われやすくなると説明されています。ここでは代表的な原因とリスク要因について整理します。

スマホ・PC操作と姿勢の悪化

「スマホ首」という言葉が広まっているように、下を向いたまま画面を覗き込む姿勢は首に大きな負担をかけると考えられています。頭の重さは約4〜6kgとも言われますが、前に傾く角度が大きくなるほど首にかかる負荷は増加すると説明されています。特に、デスクワークや長時間のオンライン作業を日常的に行う人は、首が前に出た状態が固定されやすい傾向があると言われています(引用元:https://alinamin.jp/tired/straight-neck.html)。

枕・寝具・筋力低下などの影響

頸椎のカーブを支える環境要因として、枕やマットレスの高さや硬さが関係していると考えられています。合わない枕を使用すると、首が持ち上がりすぎたり沈み込みすぎたりして、寝ている間に頸椎の自然な前弯が崩れやすいと言われています。また、首や肩まわりの筋肉が弱まることで姿勢保持がしづらくなり、結果的にストレートネックが進行しやすくなるとも説明されています(引用元:https://tsu-nakamuracl.com/blog/post-1917/)。

職業・生活習慣のリスク

長時間同じ姿勢を続ける職業もリスク要因のひとつとされています。たとえば、デスクワーク、看護・介護業務、美容師や調理師など下を向く姿勢が多い仕事では、頸椎のカーブが失われやすいと言われています。さらに、運動不足やストレス、長時間の車の運転なども首に影響を与えるとされ、生活全体の習慣が複合的に関与していると考えられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3238/)。

このように、原因はひとつではなく「姿勢・筋力・生活環境」が組み合わさることでリスクが高まると指摘されています。

#ストレートネック原因

#スマホ首

#姿勢の悪化

#枕と寝具

#生活習慣リスク

ストレートネックが引き起こす症状

ストレートネックは、首の骨のカーブが失われることで首や肩まわりに余計な負担がかかり、さまざまな不調につながると言われています。初期は軽い違和感であっても、放置すると広範囲に症状が波及する可能性があると説明されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3238/)。ここでは代表的な症状と影響について整理していきます。

首こり・肩こり・頭痛

もっとも多いとされるのが首こりや肩こりです。頸椎のカーブが失われると、頭の重さを直接筋肉で支えることになり、筋肉の緊張が強くなると考えられています。その結果、こりが慢性化しやすく、血流が滞ることで頭痛につながるケースもあると言われています(引用元:https://alinamin.jp/tired/straight-neck.html)。「最近、肩が重くて頭痛も出る」という人は、姿勢が影響している可能性を意識すると良いとされています。

めまい・耳鳴り・しびれなど

首まわりの筋肉や関節に負担が増えると、自律神経や血流にも影響が及ぶことがあると説明されています。そのため、めまいや耳鳴り、さらには腕や手のしびれを訴える人もいると言われています。これは、首の神経や血管が圧迫されることで生じる可能性があると考えられており、単なる肩こりだけでは済まないケースもあるようです(引用元:https://tsu-nakamuracl.com/blog/post-1917/)。日常生活でこうした症状が頻繁に起きる場合には注意が必要だと指摘されています。

重症化した場合の頸椎疾患リスク

長期間ストレートネックが続くと、頸椎への負荷が積み重なり、椎間板ヘルニアや変形性頸椎症などの疾患に移行するリスクがあると言われています。特に、首や肩の痛みだけでなく、しびれや力が入りにくいといった神経症状が出ている場合は、頸椎由来の疾患を考慮する必要があると説明されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3238/)。

このように、ストレートネックは単なる姿勢の問題にとどまらず、放置すれば生活の質に大きな影響を与える可能性があると指摘されています。

#ストレートネック症状

#首こり肩こり頭痛

#めまい耳鳴りしびれ

#頸椎疾患リスク

#生活の質への影響

ストレートネックか自分でチェックする方法

ストレートネックは、外見からは気づきにくいことが多いと言われています。そのため、自分で姿勢を確認してみることが大切だと説明されています。簡単な方法を取り入れることで、日常的に首の状態を意識するきっかけになると考えられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3238/)。ここでは代表的なセルフチェックのやり方を紹介します。

壁立ちチェック法

もっとも手軽なのが「壁立ちチェック法」です。壁に背中をつけて立ち、後頭部・肩・お尻・かかとを壁にそろえてみます。このとき、自然に後頭部が壁につかない、あるいは顎が前に突き出る感覚がある場合、ストレートネックの傾向があると言われています(引用元:https://alinamin.jp/tired/straight-neck.html)。姿勢を正そうとしても違和感が強いときは、首への負担が蓄積しているサインかもしれません。

動画や写真を使った姿勢チェック

最近はスマホを使って自分の姿勢を客観的に確認する人も増えています。横から撮影した写真や動画で、耳の位置と肩の位置を比べてみると、頭が前方に出ているかどうかがわかりやすいと言われています。理想的には、耳・肩・腰が一直線に近い状態が望ましいと説明されています(引用元:https://tsu-nakamuracl.com/blog/post-1917/)。家族や友人に撮影してもらうのも効果的だとされています。

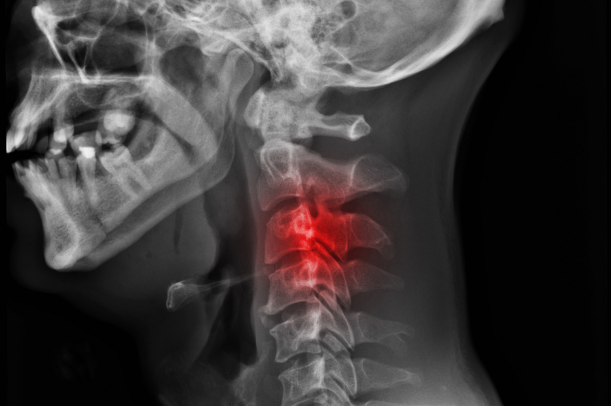

医療機関での診断基準(レントゲン等)

セルフチェックで違和感を覚えた場合や症状が続くときは、医療機関での確認も選択肢の一つになると言われています。整形外科などではレントゲン検査を行い、頸椎の角度を測定することで前弯がどの程度失われているかを確認できると説明されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3238/)。

また、筋肉や神経の状態を触診で確かめ、必要に応じて追加の検査を行う場合もあるとされています。

#ストレートネックチェック

#壁立ちテスト

#姿勢確認方法

#スマホでセルフチェック

#レントゲン検査基準

ストレートネックを改善する方法

ストレートネックは日常の工夫やエクササイズによって改善が期待できると言われています。大切なのは、筋肉や関節にかかる負担を減らし、首本来のカーブをサポートする習慣を積み重ねることだと説明されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3238/)。ここでは具体的な方法を紹介します。

ストレッチ・筋力トレーニング例(図解付き)

首まわりの柔軟性を高めるストレッチや、肩甲骨まわりを鍛える運動は、頸椎の安定に役立つと言われています。たとえば、椅子に座ったまま顎を軽く引く「チンイン」や、首を前後左右にゆっくり動かすストレッチがよく使われる方法とされています。さらに、肩甲骨を寄せる運動や背筋を伸ばすトレーニングも、猫背の改善につながると考えられています(引用元:https://alinamin.jp/tired/straight-neck.html)。

正しい姿勢を維持する習慣(PC/スマホ時・立ち座りなど)

パソコン作業のときはモニターの位置を目線の高さに合わせること、スマホは胸の高さまで持ち上げて操作することが推奨されると言われています。また、座るときは腰を深くかけ、背筋を伸ばすよう意識することが大切だと説明されています。立ち姿勢でも「耳・肩・腰を一直線に意識する」と首への負担が軽減されやすいと考えられています(引用元:https://tsu-nakamuracl.com/blog/post-1917/)。

枕・寝具の選び方

睡眠中の姿勢も頸椎に大きく関係すると言われています。枕は高すぎても低すぎても首への負担になるため、仰向け時に首が自然に支えられる高さが理想とされています。マットレスも沈み込みが強いものは避け、首から腰までのラインを安定させる寝具を選ぶことが望ましいと説明されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3238/)。

症状が強いとき・医療との併用

ストレッチや姿勢改善を試しても症状が強い場合には、医療機関での確認が推奨されると言われています。レントゲン検査で頸椎の状態を把握したり、理学的なアプローチを取り入れることも一つの方法とされています。必要に応じて整骨院や整体で施術を受け、日常のケアと併用することで改善が進みやすいと考えられています(引用元:https://tsu-nakamuracl.com/blog/post-1917/)。

#ストレートネック改善

#首ストレッチ

#正しい姿勢習慣

#枕と寝具の工夫

#医療との併用