シンスプリントを理解しよう:原因・症状とストレッチの役割

シンスプリントとは?

シンスプリントは、スポーツやランニングをする方に多く見られる症状で「過労性脛部痛」とも呼ばれています。すねの内側にある骨膜へ繰り返し負荷がかかることで炎症が起き、痛みにつながるとされています。特に部活動やマラソン練習などで急に運動量を増やした時に起こりやすいと報告されています(引用元:tential、がじゅまる整体院)。

なぜストレッチが有効か?

シンスプリントの予防や改善の一つとして「ストレッチ」が注目されています。理由は、筋肉や腱の柔軟性を保つことで足にかかる衝撃を分散できると言われているからです。特に、ふくらはぎや足首周りを柔らかく保つと、骨膜への負担が軽減されやすいとされています。ストレッチによって筋肉のバランスも整い、姿勢やフォームの安定につながる点もメリットです(引用元:tential)。

ストレッチをすることで期待できる効果

ストレッチを続けることで「痛みの軽減」や「再発予防」に役立つと考えられています。例えば、ランニング前に入念にふくらはぎやすね周りを伸ばすと、運動中の違和感を抑えやすいと言われています。また、運動後のストレッチは疲労回復にもつながる可能性があります。無理をせず継続することが、長期的な改善に近づくポイントです。なお、痛みが強い時には無理に行わず、専門家に相談することがすすめられています(引用元:tential、がじゅまる整体院)。

#シンスプリント

#ストレッチの効果

#すねの痛み予防

#ランニング障害

#セルフケア

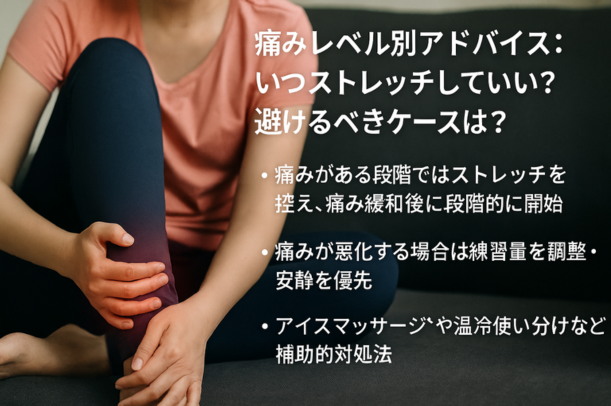

痛みレベル別アドバイス:いつストレッチしていい?避けるべきケースは?

痛みがある段階ではストレッチを控える

シンスプリントの症状が強いときは、無理にストレッチをすると炎症が悪化する可能性があると言われています。まずは安静を優先し、痛みが落ち着いてから段階的にストレッチを取り入れることがすすめられています(引用元:tential)。

痛みが悪化する場合は練習量を調整・安静を優先

「少しの違和感だから大丈夫」と考えて続けると、症状が長引く恐れがあると言われています。もしストレッチや運動の後に痛みが増す場合は、練習量を減らしたり一時的に運動を控えたりすることが効果的だとされています。休養をとることで回復が進みやすいと考えられています(引用元:リハサク、松江筋膜整体Rebody+)。

補助的な対処法:アイスマッサージや温冷の使い分け

痛みを和らげる方法の一つとして、アイスマッサージや温冷を使い分けるケアがあります。運動直後には冷却で炎症を抑え、慢性的な張りには温めて血流を促す方法が紹介されています。状況に応じて使い分けることで回復の助けになると考えられています(引用元:リハサク、Nike.com)。

#シンスプリント

#ストレッチのタイミング

#痛み対処法

#ランニング障害ケア

#セルフケア

主なストレッチ7種類とやり方

腓腹筋ストレッチ(壁を使った前方体重移動)

壁に両手をついて、片足を後ろに引きながらかかとを床につけます。ふくらはぎの上部にある腓腹筋を伸ばすことで、走行中の負担軽減につながると言われています(引用元:tential、アルペングループストア)。

ヒラメ筋ストレッチ(膝を曲げるバージョン)

壁に手をつき、片足を後方に置いて膝を軽く曲げます。腓腹筋の奥にあるヒラメ筋を狙ったストレッチで、特に長時間のランニング後に有効とされています(引用元:リペアセルクリニック東京院、アルペングループストア)。

後脛骨筋ストレッチ(足裏をつけた前後運動、爪先内向け)

足裏全体を床につけたまま、つま先を少し内側に向けて前後に体重を移動します。後脛骨筋はシンスプリントの痛みに関与しやすい筋肉とされ、重点的にほぐすことがすすめられています(引用元:tential、アルペングループストア)。

前脛骨筋ストレッチ(座位または立位でつま先を下げる)

椅子に座り、足首を伸ばしてつま先を下げるようにします。立った状態で行う場合は片足を後ろに置き、足の甲を床につけて前脛骨筋を伸ばします(引用元:リペアセルクリニック東京院、ストレチックス)。

つま先上げストレッチ(壁に寄りかかって指を上げる)

壁に寄りかかり、足先を壁に押しつけながら指を上に反らせます。前脛骨筋や足首周囲を伸ばしやすく、簡単にできる方法です(引用元:アルペングループストア)。

足首まわりストレッチ(椅子や踏み台使用)

椅子や踏み台に片足をのせ、足首を上下左右に動かす運動です。柔軟性を高め、着地時の衝撃を分散しやすくなると言われています(引用元:西宮回生病院、リペアセルクリニック東京院)。

足裏ほぐし(テニスボール使用のセルフマッサージ)

テニスボールを床に置き、その上に足裏をのせて前後に転がします。足底筋膜の緊張を和らげる効果が期待され、血流改善にもつながるとされています(引用元:リペアセルクリニック東京院、NEXPORT)。

#シンスプリント

#ストレッチ方法

#ランニングケア

#セルフマッサージ

#スポーツ障害予防

補足ケア:セルフマッサージ・フォームローラー・トレーニング

フォームローラーで筋膜をほぐす方法

シンスプリントの負担をやわらげる補助ケアとして、フォームローラーを使った筋膜リリースがあります。ふくらはぎやすねの横にローラーを当て、体重をかけながら前後に転がすことで、筋肉の張りを緩和しやすいと言われています。血流促進や回復を助ける可能性があるため、運動後のケアに取り入れる方も多いです(引用元:Nike.com、tential)。

ストレッチポール活用やタオルギャザーによるアーチ強化

ストレッチポールを使った全身のリセットや、タオルを足指でたぐり寄せる「タオルギャザー運動」も有効とされています。足のアーチを鍛えることで着地時の衝撃吸収力をサポートし、シンスプリントの再発予防につながると考えられています(引用元:tential、アルペングループストア、リペアセルクリニック東京院)。

フォームの見直し(靴の履き替え、シューズやインソール選び)

走り方や靴選びも大切なポイントです。クッション性のあるランニングシューズや、足に合ったインソールを使用することで、すねへの負担を減らせる可能性があると紹介されています。シューズが古くなると機能が低下すると言われているため、定期的に履き替えることも検討するとよいでしょう(引用元:Nike.com)。

股関節や体幹の柔軟性アップが間接的に効果的

股関節まわりや体幹の柔軟性を高める運動は、下肢の動きをスムーズにし、すねにかかるストレスを減らす一助になると言われています。スクワットやプランク、開脚ストレッチなどを日常に加えると、全身の安定性が向上しやすいと考えられています(引用元:NEXPORT、リペアセルクリニック東京院)。

#シンスプリントケア

#フォームローラー

#タオルギャザー

#シューズ選び

#体幹トレーニング

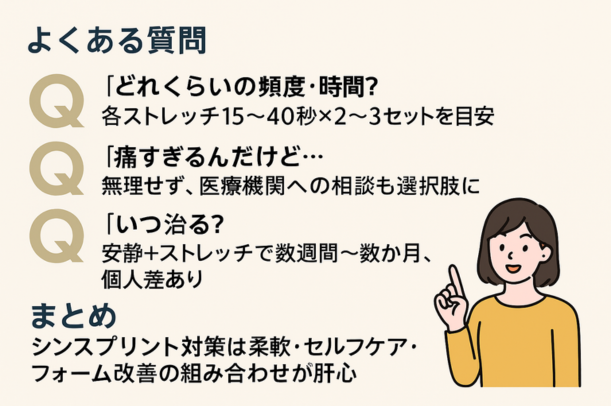

よくある質問(Q&A)+まとめ

Q:「どれくらいの頻度・時間?」

ストレッチは1回あたり15〜40秒を目安にして、2〜3セット行うことが推奨されています。筋肉を無理なく伸ばすことが目的なので、反動をつけずにゆっくり行うと効果的だと言われています(引用元:西宮回生病院、リペアセルクリニック東京院)。

Q:「痛すぎるんだけど…」

強い痛みがある場合には無理をせず、ストレッチを控えることが大切です。運動を続けると悪化する可能性があるとされており、医療機関での相談も選択肢の一つです。セルフケアは補助的な方法であり、状態に応じて専門家の助言を取り入れると安心です(引用元:Nike.com、tential、松江筋膜整体Rebody+)。

Q:「いつ改善する?」

安静とストレッチを継続すると、数週間から数か月で改善に向かうことがあると報告されています。ただし症状の程度や体の状態によって期間には個人差が大きいため、焦らず少しずつ取り組むことが大切です(引用元:松江筋膜整体Rebody+)。

まとめ

シンスプリント対策には、「柔軟性を高めるストレッチ」「日常的なセルフケア」「フォームやシューズの見直し」を組み合わせることが重要と言われています。継続的に実践することで、再発予防や快適な運動生活に近づきやすいと考えられています。無理をせず、自分のペースに合わせて取り組むことが何より大切です。

#シンスプリント

#ストレッチ習慣

#痛み対策

#再発予防

#セルフケア