ぺちゃんこ座りとは?定義と呼び名・特徴

ぺちゃんこ座りの基本的な姿勢とは

「ぺちゃんこ座り」と聞いて、なんとなく思い浮かぶ人も多いのではないでしょうか。

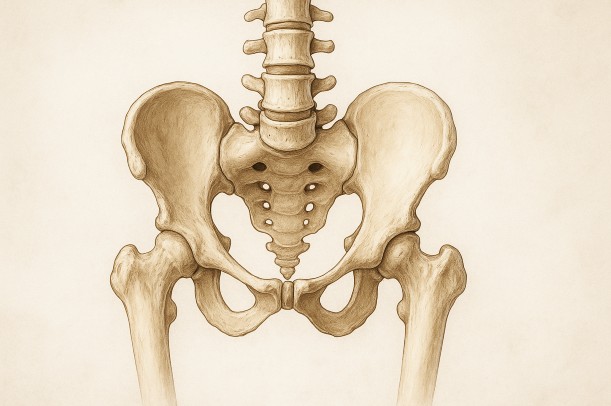

正式には“女の子座り”や“ぺたんこ座り”、“あひる座り”などとも呼ばれることがあり、床に両足を外側に折り曲げて、太ももを内側に倒した姿勢のことを指すと言われています。

一見すると、楽な座り方のように見えますが、実は股関節や膝、骨盤に大きな負担がかかりやすい姿勢だと考えられています。

この座り方の特徴は、太ももが内側にねじれ、膝と足首が外側に広がる点にあります。

そのため、股関節が内旋し、骨盤が後ろに傾く姿勢になりやすいのが特徴です。

長時間この姿勢を続けると、下半身の筋肉バランスが崩れやすくなり、O脚や腰まわりのハリにつながることもあるとされています。

(引用元:KRM整骨院ブログ、くまのみ整骨院)

呼び名の違いと姿勢のバリエーション

地域や世代によって、「ぺちゃんこ座り」はさまざまな呼ばれ方をしています。

特に女性や子どもに多く見られることから、“女の子座り”や“あひる座り”という名称で紹介されることもあります。

また、両足を完全に外側に開くタイプだけでなく、片足を外側・もう片方を正座のようにして座る「片ぺちゃんこ座り」の人もいます。

どのタイプも共通しているのは、股関節と膝がねじれた状態で体を支えているという点です。

つまり、見た目が少し違っても、体にかかる負担の方向は似ていると考えられます。

特に柔軟性が高い子どもや女性は、この姿勢を無意識にとりやすい傾向があるとも言われています。

(引用元:整体院Meuブログ、Medical Note)

楽に感じても「関節や骨盤に負担がかかる姿勢」

ぺちゃんこ座りは、床と接地面が広く、重心が安定しやすいため、短時間では楽に感じやすい姿勢です。

しかし、見た目ほどリラックスした姿勢ではなく、関節や筋肉にねじれが生じることで、股関節や膝、足首に負担がかかると言われています。

特に骨盤が後傾し、体幹の筋肉が働きにくい状態になると、姿勢の崩れや腰の重だるさにもつながることがあるようです。

また、成長期の子どもの場合は、関節がまだ柔らかいため、この姿勢を続けると骨格のゆがみやO脚傾向が強まりやすいという報告もあります。

日常の中で何気なく取っている座り方ですが、体のバランスを整えるという視点で見直してみることが大切です。

(引用元:日本整形外科学会、あいクリニック)

#ぺちゃんこ座りとは

#女の子座り

#股関節と膝のねじれ

#骨盤の後傾

#姿勢のクセ

ぺちゃんこ座りが体に与えるリスク・デメリット

一見ラクでも、関節や筋肉には負担がかかる

ぺちゃんこ座りは、一見すると安定していてリラックスできる姿勢に見えますよね。

しかし、この座り方は「骨格がねじれた状態」で体を支えているため、関節や筋肉に偏った負担がかかると考えられています。

具体的には、股関節が内側にねじれ、膝は外に開いた状態になります。

この姿勢を長時間続けると、骨盤が後ろに傾き(後傾)やすくなり、体幹の筋肉がうまく働かなくなると言われています。

その結果、腰まわりの筋肉が張りやすくなったり、姿勢のバランスを崩して「猫背」や「反り腰」の原因になることもあるそうです。

特に、床に座る生活が多い人は、このクセが知らないうちに習慣化してしまい、骨盤の歪みや下半身のむくみを感じることもあります。

(引用元:KRM整骨院ブログ、くまのみ整骨院)

股関節・膝・足首への影響

ぺちゃんこ座りでは、股関節を内旋(内向き)させながら体を支えるため、関節の可動域に無理がかかるとされています。

この状態が続くと、股関節の前側や太もも内側の筋肉が硬くなりやすく、歩くときに脚の動きがスムーズでなくなることもあるそうです。

さらに、膝は外側へねじれることで関節面にねじりの力が加わり、膝の内側に負担がかかる傾向があると考えられています。

そのため、階段の上り下りで違和感を覚える人や、膝周辺が重いと感じる人も少なくありません。

足首に関しても、内側へのねじれが起こることで、足のアーチが崩れやすくなり、偏平足や外反母趾の原因のひとつになる可能性があるとも言われています。

(引用元:日本整形外科学会、Medical Note)

骨盤の歪みと姿勢の崩れ

ぺちゃんこ座りは、骨盤を後ろに傾けたまま固定する姿勢です。

この状態が続くと、骨盤を支える筋肉(腸腰筋や大殿筋など)がうまく使われず、体幹の安定性が低下してしまうことがあります。

その結果、上半身の重さを腰で支えようとして、腰痛や背中の張りが起こることがあると考えられています。

また、骨盤が後傾すると、背骨が丸まりやすくなり、自然と猫背のような姿勢になります。

特にデスクワークやスマートフォン操作などで前かがみ姿勢が多い人は、ぺちゃんこ座りと組み合わさることで、首や肩のこりも起きやすいとされています。

(引用元:整体院Meuブログ、厚生労働省 e-ヘルスネット)

血流・リンパの流れへの影響

股関節や膝を大きく曲げた姿勢では、下半身の血流やリンパの流れが滞りやすくなることもあります。

そのため、足の冷えやむくみ、だるさを感じやすくなるケースもあると言われています。

長時間同じ姿勢を続けることが多い人は、こまめに立ち上がったり、軽く足首を動かしたりして、巡りを促すことが大切です。

また、代謝の低下や筋肉の硬直にもつながるため、美容やダイエットの観点からも注意したい座り方のひとつです。

(引用元:日本理学療法士協会、あいクリニック)

#ぺちゃんこ座りの悪影響

#股関節と膝の負担

#骨盤の後傾と姿勢崩れ

#むくみと血流低下

#長時間座るリスク

ぺちゃんこ座りがクセになる原因・背景

無意識でぺちゃんこ座りになる人の特徴

「気づいたらぺちゃんこ座りをしていた」という人は少なくありません。

この姿勢は、意識的に選んでいるというよりも、体の使い方のクセや筋肉バランスの崩れによって自然と楽に感じるようになっているケースが多いと言われています。

例えば、股関節まわりや太もも内側の筋肉(内転筋)が硬くなっている人は、脚を外に開く姿勢をとりやすくなります。

また、体幹の筋力が弱い人は、骨盤を立てて座るのがしんどく感じてしまい、後ろにもたれかかるような「ぺちゃんこ座り」が一番落ち着く姿勢に感じられる傾向があります。

このように、筋力や柔軟性のバランスが崩れていると、正しい姿勢を保つよりも、ぺちゃんこ座りのような“楽な姿勢”を無意識で選んでしまうのです。

(引用元:KRM整骨院ブログ、Medical Note)

体の構造的な要因も関係している

ぺちゃんこ座りをしやすい体の特徴として、「股関節が内旋しやすい」「膝が外向きやすい」「骨盤が後傾しやすい」などの傾向が挙げられます。

これらは遺伝的な骨格の形や、日常生活での体の使い方が影響しているとされています。

たとえば、もともと股関節の可動域が広い人や、関節が柔らかいタイプの人は、脚を外に広げた姿勢をとりやすい傾向があります。

一方で、運動不足やデスクワーク中心の生活で骨盤まわりの筋肉が弱っている人は、姿勢を支える力が足りず、ぺちゃんこ座りが安定姿勢になってしまうこともあります。

つまり、構造的な特徴に加えて、生活習慣による筋力低下や柔軟性の偏りが重なることで、この座り方が「癖」として定着してしまうと考えられています。

(引用元:日本整形外科学会、整体院Meuブログ)

座る環境と生活習慣の影響

日本では、床に座る生活スタイルが多い家庭もあり、ぺちゃんこ座りはその中で自然と生まれる姿勢のひとつです。

畳やフローリングの上で過ごす時間が長い人ほど、この座り方を無意識に取ってしまう傾向があると言われています。

また、スマートフォンの使用や在宅ワークの増加によって、猫背のまま長時間座る習慣がついている人も増えています。

こうした姿勢のクセが続くことで、骨盤や股関節のバランスが崩れ、よりぺちゃんこ座りが“落ち着く姿勢”に感じられてしまうのです。

「気づいたらこの姿勢になっている」という人は、体がその形に慣れてしまっているサインとも考えられます。

放置すると歪みが進みやすいため、できる範囲でこまめに姿勢を変える意識が大切です。

(引用元:厚生労働省 e-ヘルスネット、日本理学療法士協会)

心理的な要素も関係することがある

ぺちゃんこ座りは、心理的に「安心する姿勢」として取る人もいると言われています。

体を小さく丸めて座ることでリラックスしやすく、無意識に落ち着きを得ているケースもあります。

特に子どもの頃からこの姿勢が習慣になっている人は、大人になっても同じ姿勢を取ることで“安心感”を覚えることが多いようです。

ただし、その安心感が体への負担を増やす原因になっていることも少なくありません。

リラックスする時ほど、クッションや座布団などを活用して「負担を分散する工夫」を意識することが大切だと考えられています。

(引用元:日本心理学会、あいクリニック)

#ぺちゃんこ座りの原因

#筋肉バランスの崩れ

#骨盤と股関節の傾き

#生活習慣と姿勢のクセ

#心理的要因と安心姿勢

あなた:

続けて

ChatGPT:

改善・エクササイズ・ストレッチ方法

ぺちゃんこ座りを改善するための基本ステップ

ぺちゃんこ座りのクセを改善していくには、まず「なぜその姿勢になるのか」を理解し、段階的に体を整えることが大切だと言われています。

急にやめようとするとかえって腰や膝を痛めることもあるため、焦らず少しずつ取り組むのがポイントです。

最初のステップとして意識したいのは、股関節と骨盤を正しい位置に戻すこと。

そのために効果的とされるのが、「股関節ストレッチ」と「体幹を安定させるエクササイズ」です。

これらを組み合わせることで、骨盤の歪みを整え、ぺちゃんこ座りをしにくい体づくりにつながると考えられています。

(引用元:KRM整骨院ブログ、くまのみ整骨院)

股関節ストレッチで柔軟性を取り戻す

股関節まわりの筋肉が硬いと、どうしても脚が外側に流れやすくなります。

次のようなストレッチを1日数回取り入れるだけでも、可動域の改善が期待できるとされています。

- 内ももストレッチ(バタフライ)

両足の裏を合わせて座り、背筋を伸ばして体を前に倒します。

内ももが心地よく伸びるところで10〜20秒キープしましょう。 - お尻のストレッチ(ピジョンポーズ風)

片脚を前に出し、もう一方の脚を後ろに伸ばします。

お尻や太ももの外側が伸びるのを感じながら深呼吸を数回繰り返します。

どちらも痛みを感じない範囲で行い、呼吸を止めずに行うのがポイントです。

(引用元:Medical Note、日本整形外科学会)

体幹・お尻の筋肉を鍛えるエクササイズ

股関節を正しい位置に保つためには、骨盤を支える筋肉を使えるようにすることが重要とされています。

特に「お尻(中臀筋)」と「体幹(腹横筋)」を意識した運動を取り入れると効果的です。

- ヒップリフト

仰向けで膝を立て、足を肩幅に開きます。

お尻をゆっくり持ち上げて、太ももと体が一直線になる位置で3秒キープ。

10回×2セットを目安に行いましょう。 - ドローイン(腹横筋トレーニング)

仰向けで膝を立て、ゆっくり息を吐きながらお腹をへこませます。

そのまま5〜10秒キープして呼吸を整えるだけでも、姿勢安定に役立ちます。

これらの筋肉を使えるようになることで、座っているときに骨盤を自然に立てやすくなるとされています。

(引用元:日本理学療法士協会、あいクリニック)

座り方を見直すリトレーニング

柔軟性と筋力を整えたら、次は「座り方そのもの」を意識して変えていきましょう。

椅子に座る場合は、背筋を伸ばし、骨盤を立てるように意識するのがポイントです。

座骨(お尻の下の骨)が床にまっすぐ当たる位置を探すと、自然に正しい姿勢がとりやすくなります。

床に座る場合は、あぐらや正座を短時間で切り替えながら座るなど、同じ姿勢を長時間続けないことが大切です。

また、薄いクッションやバランスディスクを利用すると、骨盤の傾きを自然にサポートしてくれます。

(引用元:整体院Meuブログ、厚生労働省 e-ヘルスネット)

改善を続けるコツ

すぐにクセが直るわけではありませんが、1日5分のケアでも積み重ねが大切です。

ストレッチやエクササイズを毎日の生活に取り入れることで、少しずつ座り方の感覚が変わっていくと言われています。

無理に我慢してやめるのではなく、「正しい姿勢がラクに感じる体」を目指す意識で取り組むのが理想です。

(引用元:日本医師会、大塚製薬 健康サイト)

#ぺちゃんこ座り改善法

#股関節ストレッチ

#体幹トレーニング

#正しい座り方

#毎日できる姿勢リセット

日常で気をつけたいポイントと座り方ガイド

座るときの姿勢を少し意識するだけで変わる

ぺちゃんこ座りのクセを改善しても、普段の生活習慣が変わらなければ、また同じ姿勢に戻ってしまうことがあります。

そのため、日常の中で「どう座るか」を少し意識することが、長期的な体の改善につながると考えられています。

例えば、床に座る際は「長時間同じ姿勢を続けない」ことが基本です。

正座、あぐら、横座りなど、座り方をこまめに変えるだけでも、股関節や膝への負担を分散できます。

また、背筋を伸ばして骨盤を立てるよう意識することで、腰や太ももの筋肉が正しく使われ、血流も滞りにくくなります。

「姿勢を変えるだけで呼吸がしやすくなった」と感じる人も多く、体幹が安定して疲れにくい姿勢が自然と身につくようになるそうです。

(引用元:KRM整骨院ブログ、厚生労働省 e-ヘルスネット)

椅子を使う場合のコツ

長時間のデスクワークや在宅勤務などで椅子に座る機会が多い人は、座面や姿勢を工夫するだけでも負担が軽減されるとされています。

- 座骨で支える意識を持つ

お尻の下にある硬い骨(座骨)でしっかり体重を支えるように座ると、骨盤が立ち、自然に背筋が伸びます。 - 膝と股関節を90度に保つ

椅子の高さを調整し、足の裏が床につくようにしましょう。

足が浮く場合は、フットレストやクッションを使うのもおすすめです。 - 背もたれに軽く寄りかかる

完全に背もたれに頼るのではなく、背骨を伸ばした上で軽く支える程度が理想的です。

この姿勢を意識するだけで、骨盤が安定し、腰への負担を軽減できると考えられています。

(引用元:日本理学療法士協会、Medical Note)

床で座るときの代替姿勢

どうしても床に座る場面では、ぺちゃんこ座りを避けて次のような座り方を試すと良いとされています。

- あぐら:股関節を外に開くことで骨盤が立ちやすく、腰に負担がかかりにくい

- 正座:膝を曲げるが、骨盤がまっすぐになりやすく、姿勢が安定する

- 片膝立て座り:左右交互に膝を立てて座ると、左右差を防ぎやすい

また、座布団や低反発クッションを使うと、骨盤の傾きをサポートでき、長時間座っても疲れにくくなります。

特に薄めのクッションは、骨盤が自然に立つ姿勢を助けるとされています。

(引用元:くまのみ整骨院、整体院Meuブログ)

習慣化のコツと意識の持ち方

姿勢を整えることは、1日や2日で結果が出るものではありません。

しかし、毎日ほんの少し意識を変えるだけでも、数週間後には体のバランスや疲れ方に違いを感じる人も多いようです。

たとえば、「座る前に一度骨盤を立てる」「30分に一度立ち上がる」「脚を組まない」といった小さな習慣を積み重ねるだけで十分です。

また、スマートフォンを使うときも、背中を丸めずに視線をやや高く保つようにするだけでも、姿勢改善につながります。

意識する時間を少しずつ増やし、「正しい座り方が心地よい」と感じる状態を目指しましょう。

(引用元:日本医師会、大塚製薬 健康サイト)

#ぺちゃんこ座りの予防

#正しい座り方のコツ

#骨盤を立てる意識

#椅子と床の座り方

#姿勢を保つ習慣