1:ぎっくり腰とは何か:原因・症状・発症メカニズム

急性腰痛症の定義と発症のしくみ

「ぎっくり腰」とは、急に腰に激しい痛みが走る急性腰痛症のことを指すと言われています(引用元:大正健康、表参道総合医療クリニック、hitomiru-clinic)。

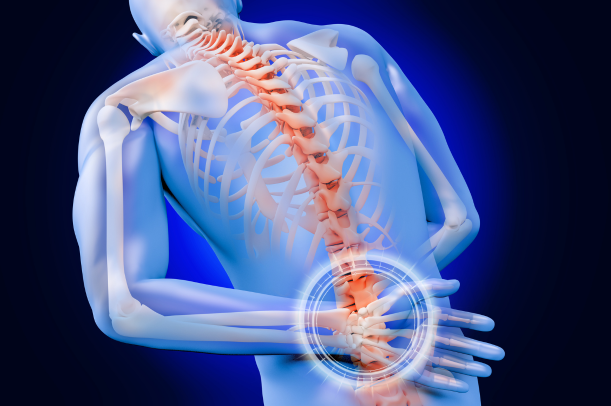

多くの場合、重い物を持ち上げた時や体を急にひねった際など、腰部に大きな負担がかかる動作をきっかけに起こります。筋肉や靭帯に急激なストレスが加わることで炎症や微細な損傷が生じ、体を動かすだけで強い痛みを感じやすくなると考えられています。

主な原因と体に起こる変化

原因はひとつではなく、腰回りの筋肉疲労・柔軟性不足・不良姿勢・運動不足・加齢による椎間板の変化などが複合的に関係すると言われています。例えば、長時間のデスクワークで腰が硬直している状態で無理に立ち上がると、腰部の靭帯や筋肉に大きな負担がかかりやすくなります。また、冷えや睡眠不足など生活習慣も発症リスクに影響を与えるとされています。

症状の特徴とパターン

症状は突然の鋭い腰痛が典型的で、「動けないほど痛い」と訴える方も多いです。痛みは腰に限らず、お尻や太ももに広がることもあります。前屈・後屈などの動作制限が顕著で、歩行や寝返りも困難になるケースがあります。ただし神経の圧迫による足のしびれや麻痺がある場合は、別の病気の可能性もあり注意が必要と言われています。

回復期間の目安

軽度であれば数日〜1週間程度で改善がみられることもありますが、中等度から重度では2〜3週間以上かかる場合もあります。生活習慣や安静のとり方によって回復スピードは変わるため、無理に動くよりも、痛みが強い時期は体を休めることが勧められています。再発を防ぐには、回復後のストレッチや筋力強化が大切だと言われています。

#ぎっくり腰 #腰痛対策 #原因と症状 #急性腰痛症 #再発防止

2:発症直後の応急処置とセルフケア

安静 vs 活動

A「ぎっくり腰になったときって、ずっと寝ていた方がいいのかな?」

B「完全に横になり続けるよりも、痛みが強くない範囲で少しずつ動いた方が回復が早いと言われています。とはいえ、無理して歩き回る必要はなく、体が楽に感じる姿勢を保つことが大事です」

長時間同じ体勢は筋肉を硬直させやすいため、短時間ごとに体勢を変えるのが望ましいとも言われています(引用元:大正健康、hitomiru-clinic、表参道総合医療クリニック)。

冷却と温熱の使い分け

発症直後の炎症が強い時期は、氷や冷却シートで腰を冷やす方が適していると言われています。数日が経過して痛みがやや落ち着いてきたら、今度は温めて血行を促すことで回復を助けるとされています。

A「最初から温めた方がいいんじゃない?」

B「初期は炎症を悪化させる可能性があるから冷却がすすめられることが多いんです」

姿勢・寝方・動き方の工夫

腰の負担を減らすためには、膝を曲げて横向きで寝る“エビのような姿勢”が楽だと言われています。起き上がる時は横向きから両腕で支えて起きると負担が軽くなります。また、腰を前にかがめる動作は痛みを悪化させやすいため避けることがすすめられています。

痛み止め・湿布・薬の活用

市販の鎮痛薬や湿布を使うことで一時的に痛みを和らげることは可能と言われています。ただし、強い痛みが続いたり、しびれを伴う場合は医師の触診や検査を受けることが推奨されています。薬の使い方や量は人によって異なるため、自己判断に頼りすぎず専門家に相談するのが安心です。

#ぎっくり腰 #腰痛応急処置 #冷却と温熱 #セルフケア #腰痛改善

3:医学的・専門的治療法

整形外科での触診と検査

A「ぎっくり腰で来院したら、どんな検査をされるの?」

B「まずは問診で症状の出方や生活背景を確認して、次に触診や身体の動きをチェックすると言われています。そのうえで、必要に応じてレントゲンやMRIなどの画像検査が行われることもあります。ただし、画像に異常がなくても痛みが強い場合があるため、必ずしも全てが明確になるわけではないとも説明されています」

引用元:hitomiru-clinic、大正健康、表参道総合医療クリニック

薬物療法

痛みが強いときは、消炎鎮痛剤や筋弛緩薬が処方される場合があります。A「市販の薬でもいいの?」とよく聞かれますが、症状の程度によっては医師の判断で適した薬を選ぶことがすすめられています。湿布や外用薬も、炎症や痛みをやわらげる補助的手段として用いられることがあると言われています。

物理療法・リハビリ技術

B「電気を流す治療って本当に効果があるの?」

A「低周波や温熱療法、牽引などは筋肉の緊張をやわらげ、血行を改善する目的で使われることがあります。理学療法士によるリハビリも、再発を防ぐ観点から重要だと考えられています」

コルセット・装具療法/神経ブロック注射

腰の動きを安定させるためにコルセットが処方されることもあります。また、痛みが強く日常生活に支障がある場合には、神経ブロック注射が選択肢となることがあると言われています。これにより炎症や痛みを一時的に軽減できる場合があります。

手術・特殊治療が必要になるケース

A「ぎっくり腰で手術なんてあるの?」

B「基本的には保存的な検査や施術で改善することが多いのですが、もし神経の圧迫によって足のしびれや麻痺、排尿障害などが出ている場合には、手術や特殊な治療が検討されるケースもあるとされています」

#ぎっくり腰 #医学的検査 #薬物療法 #物理療法 #神経ブロック

4:回復期のケアと再発防止

軽い運動・ストレッチ・筋力強化

A「痛みが落ち着いたら何をすればいいの?」

B「腰やお腹まわり、股関節をやさしく動かすストレッチから始めると良いと言われています。腹筋や背筋をバランスよく鍛えることで、腰にかかる負担を減らす効果が期待できるそうです」

腰回りの筋肉を柔軟に保つことで、再発リスクを下げられる可能性があるとされています(引用元:hitomiru-clinic、大正健康、表参道総合医療クリニック)。

日常生活で注意する姿勢と動作

日常生活では、中腰の姿勢や急な前かがみを避けることがすすめられています。重い荷物を持ち上げるときは、腰ではなく膝を曲げて体全体で持ち上げると腰への負担が少ないとされています。また、長時間同じ姿勢を続けないことも大切で、30分から1時間に一度は姿勢を変えると良いと言われています。

生活習慣の見直し

体重が増えると腰にかかる負担も大きくなるため、適正体重を保つことが重要とされています。さらに、柔軟性を高める運動や冷え対策、質の良い睡眠をとることも回復に役立つと考えられています。A「夜更かしも関係あるの?」

B「睡眠不足は筋肉の修復を妨げるので、生活リズムを整えることが再発防止につながると言われています」

定期的なメンテナンス

整体や理学療法などを活用して定期的に体を整えることも再発予防の一環とされています。自宅でのストレッチやセルフケアを習慣化しながら、必要に応じて専門家のサポートを受けるのも良い方法だと考えられています。

#ぎっくり腰 #回復期ケア #腰痛ストレッチ #生活習慣改善 #再発防止

5:いつ医師にかかるべきか・専門家の選び方

来院を検討すべき症状の目安

A「ぎっくり腰って、どのくらい痛かったら病院に行くべきなんだろう?」

B「例えば、痛みが強くて動けない、足にしびれや麻痺が出ている、発熱を伴うといった場合は、早めに整形外科などに相談した方が良いと言われています」

数日経っても改善が見られないケースや、日常生活に大きな支障をきたす場合も来院がすすめられています(引用元:hitomiru-clinic、大正健康、表参道総合医療クリニック)。

診療科の選び方

ぎっくり腰で最も一般的に相談されるのは整形外科です。骨や筋肉、靭帯に関わる専門性を持ち、触診や画像検査によって原因を確認することが多いとされています。

さらに、症状が繰り返す場合や神経症状がある時には、脊椎専門の医師やリハビリ科が適している場合もあると考えられています。

専門治療・クリニックを選ぶポイント

A「病院ってどこを選べば安心なんだろう?」

B「治療法の種類や実績、通院期間や費用がわかりやすく提示されているかは大事なポイントです。整形外科でも理学療法を併設しているところや、腰痛専門の外来を設けているクリニックは安心感につながると言われています」

口コミや紹介だけでなく、公式サイトの情報も参考にすると選びやすいです。

保険適用や費用・通院頻度の目安

多くの検査や薬物療法、物理療法は健康保険の適用対象となることが多いとされています。費用は初診で数千円から、リハビリを含む通院では一回あたり数百円から数千円程度になることがあるようです。通院頻度は症状の重さによって異なり、週数回から月数回と幅があります。A「思ったより頻繁に通わないといけないんだね」

B「そうですね。ただし、改善に合わせて回数を減らすケースもあると言われています」

#ぎっくり腰 #来院目安 #整形外科 #専門クリニック選び #治療費と保険