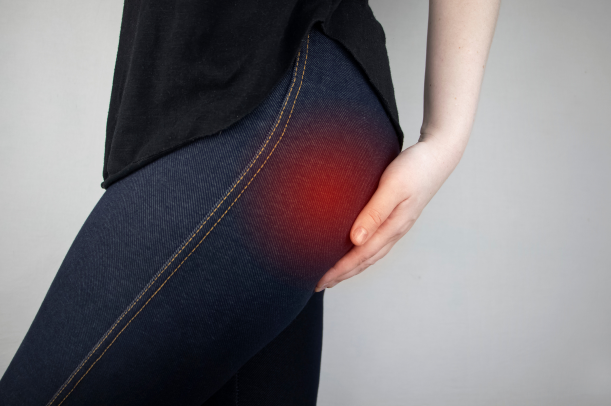

おしりの横の筋肉が痛いとは?

「おしりの横」と聞いても、「具体的にどのあたり?」という疑問を持つ方は多いと思います。ここではまず、どの筋肉があてはまりうるかを確認しつつ、痛みの感じ方や発症パターンのチェックポイントもお伝えします。

「横」とはどの部分か?(筋肉と位置関係)

「おしりの横」の痛みというと、骨盤の外側あたり、腰と太ももの境界付近を指すことが多いです。具体的には 中殿筋(ちゅうでんきん) や 小殿筋、さらに表層の 大殿筋の外側端、また腸骨稜に近い筋膜や筋線維まで含まれることがあります。

中殿筋は骨盤側面から大腿骨に斜めに付着しており、歩行時・片脚立ちで骨盤を安定させる役割があります。長時間の座位や悪い姿勢・筋力低下などが続くと、この中殿筋に過剰な負荷がかかり痛みを引き起こすことがあります。 ohkawa-kanazawa.com+2takeyachi-chiro.com+2

また、筋膜の走行上、腸骨稜に近い部分まで「横あたり」として認識されることもあり得ます。

痛みの質と誘発動作のポイント

痛みの「感じ方」は人それぞれで、次のような表現が使われやすいです:

- ズキズキ/脈打つような痛み

- 重だるさ/鈍痛

- ピリッと鋭く走る痛み

- じんわりと広がる違和感

これらの痛みが、どの動作で出やすいかも重要です。たとえば:

- 立ち上がるときに痛む

- 歩くときに片側が響く

- 長時間座っていた後に痛みが強くなる

- 階段の昇降で違和感が出る

こうした誘発動作を記録しておくと、“どの筋肉か”“どの程度の負荷で発症したか”の手がかりになります。

左右差・広がり・しびれを伴うか否かの見極め

痛みが 片側のみ に出るケースもあれば、両側に出ることもあります。左右差があるときには、日常的な姿勢の偏りや利き足の使い方の癖が影響している可能性があります。 takeyachi-chiro.com+2karada-seikotu.com+2

また痛みが「局所的」にとどまるのか、太もも・ふくらはぎ・足先に広がる痛みやしびれを伴うかどうかを必ずチェックしておきたいです。たとえば、梨状筋が坐骨神経を刺激すると、おしりの横だけでなく、下肢に向けてしびれ感を出すことがあると言われています。 karada-seikotu.com+2health.eonet.jp+2

もし「じっとしていてもズキズキする」「足にしびれが出る」「痛みがどんどん広がっている」などの症状がある場合は、ただの筋肉のこわばり以上の可能性を考える必要があります。

#おしりの痛み #中殿筋 #筋肉性痛み #坐骨神経圧迫 #左右差チェック

考えられる原因一覧

おしりの横あたりに痛みが出ると、「これは筋肉?それとも骨?神経?」といった不安が出やすいですよね。ここでは、主に考えられる原因をパターン別に整理しておきます。複数が重なって痛みを引き起こしていることもよくあると言われています。

筋肉性の原因(中殿筋・小殿筋・大殿筋・筋膜炎・オーバーユース)

最も頻度が高いのが、筋肉そのものの過緊張や使いすぎ(オーバーユース)です。中殿筋・小殿筋・大殿筋といった臀部の筋肉は、骨盤を支えたり脚を動かしたりする際に日常的に使われています。長時間歩いたり立ちっぱなしだったり、重い荷物を持つ動作を繰り返すと、これらの筋肉に疲労がたまり痛みが出ることがあります。

また、筋膜炎(筋膜の炎症)という形でも痛みが出ることがあります。筋膜が硬くなると、筋肉の滑走が妨げられ、引きつった感じや張りを感じることがあります。こうした筋肉性の痛みは、動かすと響く、休むと少し軽くなる、という性質を持つことが多いです。

梨状筋症候群・坐骨神経圧迫系

おしりの深部にある 梨状筋 が緊張・硬さを帯びると、そばを通る 坐骨神経 を圧迫・刺激して、痛みやしびれをおしり横〜脚にかけて引き起こすケースがあります。これを「梨状筋症候群」と呼ぶことが多いです。梨状筋が硬くなる要因には、股関節の使い方のクセ、長時間の座位、筋バランスの偏りなどが挙げられています。 再生会+2zamst.jp+2

坐骨神経が影響を受けると、おしりだけでなく脚にまで痛みやしびれが出ることもあると言われています。 alfashinkyu-shibuya.com+2再生会+2

骨格・関節・骨盤の歪み/仙腸関節不調

筋肉が引っ張られる背景には、骨盤や関節の歪み・ズレも大きな要因です。例えば 仙腸関節(骨盤と仙骨をつなぐ関節)の動きが不調だと、側方荷重が偏って一方の筋肉ばかり緊張してしまうことがあります。骨盤の傾きやねじれ、左右の脚長差、日常の姿勢クセなどが骨格系のストレスとなり、おしり横の筋肉に負荷をかけやすくなると言われています。

椎間板ヘルニア・腰部脊柱管狭窄など腰由来の原因

おしりの痛みが腰から波及しているケースも無視できません。たとえば 椎間板ヘルニア が腰椎で起きて、神経根を刺激して痛みが臀部〜脚に出ることがあります。また 腰部脊柱管狭窄症 によって神経が圧迫され、坐骨神経痛のような痛みが出ることもあります。こうした「腰から波及する神経性」原因では、腰痛を伴う・両脚に影響が出る・症状が広範囲になる傾向があると言われています。

その他の原因(滑液包炎・殿皮神経障害など)

まれな例として、滑液包炎(関節や腱近くの滑液包の炎症)が臀部周辺で起こることがあります。これが近接する筋肉や神経に刺激を与える可能性があります。

また、殿皮神経(おしり皮膚を支配する神経)の障害や炎症も、鋭い痛みやチクチク感を局所的に引き起こすことが報告されています。これらは比較的頻度は低いものの、他の原因で説明がつかない痛みを補完する可能性があります。

#おしりの痛み原因 #筋肉性痛み #梨状筋症候群 #骨盤の歪み #腰由来痛み

チェック方法と見分け方

痛みの原因は複数あり得るので、「自分でできるチェック」と「専門的な検査でのヒント」を組み合わせて見極めていきたいですね。ここでは、セルフチェック法、整形外科的チェック法、それに各原因ごとの典型的パターンを紹介します。

セルフチェック法(痛む角度・動かすと悪化する動作など)

「自分でちょっと試してみる」チェックとしては、以下のような方法が手軽です:

- 脚を上げる/伸ばす動作:仰向けで脚をまっすぐに上げてみて、一定以上の高さでおしりや太もも裏に痛みが響くかどうか

- 股関節を内側にひねる動き(内旋):立った状態や仰向けで、股関節を内側にひねったときにおしりの横が痛むか

- 長時間座る・立つ・階段昇降など、普段の動作で痛みが出やすいかどうかを観察

- 左右比較:痛む側だけ動かしづらさ・痛みが強いかどうかを、反対側と比べてみる

こうしたセルフチェックは、痛みが「どの角度・どの動きで出るか」を把握する手がかりになります。ただし、あくまで目安として使うべきで、「これで確定できる」とは言われていません。

整形外科的に使われるチェック(SLRテスト・神経伸張テストなど)

整形外科や理学療法の現場でよく用いられる検査も、理解しておくと自身のチェックにも応用できます。

- SLR(下肢伸展挙上)テスト

仰向けで膝をまっすぐ伸ばしたまま、脚をゆっくり上げていく検査です。臀部〜太もも裏〜ふくらはぎに沿って痛みやしびれが生じる場合、「神経根症(たとえば椎間板ヘルニア由来)」を示唆する可能性があります。70度以下で痛みが出ることが陽性の目安と言われています。jikosoudan.net+2マイナビコメディカル+2 - 神経伸張テスト(例:FNSテストなど)

たとえば大腿神経を伸ばす FNS(Femoral Nerve Stretching Test)は、うつ伏せで膝を曲げ、太ももを後ろに引くように伸展させて痛み・しびれを誘発するかを調べます。前腿部・鼠径部に異常を感じるなら、腰部の神経根が関与している可能性があります。表参道総合医療クリニック |

これらの検査は、あくまで医療機関で行うべきものですが、「どういった動きで症状が出やすいか」を知っておくだけでセルフチェックが深まります。

各原因ごとの典型パターン(見分けのヒント)

原因ごとに「こういう動きで痛みが出やすい」「伴いやすい症状」があるので、以下を参考にしてみてください。

| 原因 | 典型パターン・ヒント |

|---|---|

| 筋肉性(中殿筋・大殿筋など) | 動かしたときに筋肉が引きつるような痛み、特定の角度や荷重で響く。休むと軽くなることが多い |

| 梨状筋症候群・坐骨神経圧迫系 | 座位・長時間座りで痛み悪化。股関節を内側にひねる動作で響く。脚へのしびれ・うずき感を伴うことも多いリペアセルクリニック東京院+2rehasaku.net+2 |

| 骨格・関節・骨盤の歪み・仙腸関節不調 | 体をひねったとき・左右の動作差で痛みが変わる。片側での姿勢崩れ・荷重偏りがある人に多い |

| 椎間板ヘルニア・腰部脊柱管狭窄由来 | 腰痛を伴うことがある。SLRテスト陽性、脚へのしびれ・痛みが出やすい。長時間歩行で症状が増すこともある医療法人IMS(イムス)グループ |+2表参道総合医療クリニック |+2 |

| その他(滑液包炎・殿皮神経障害など) | 局所の鋭い痛み・チクチク感。動かさずとも痛むことがある。典型的な誘発動作パターンが他と異なることも |

これらを組み合わせて「痛む動き × 位置 × しびれの有無」などでパターンを整理できれば、原因に近づくヒントになります。ただし最終的には専門家による評価が不可欠です。

#セルフチェック #SLRテスト #神経伸張テスト #梨状筋症候群 #腰由来痛み

痛み改善・対処ステップ

「この痛み、なんとか軽くしたい…」と思ったときに、自宅でできるケアも意外と効果があります。ただし無理は禁物。ここでは、安静・日常改善、ストレッチ・ほぐし、筋力トレーニング、日中・就寝時の注意点までを順に見ていきましょう。

安静と日常動作改善(体重かける癖・姿勢)

まず、無理な動作を避けて休ませることは基本です。ただ「じっとしていればいい」わけではなく、日常の姿勢・動かし方に注意を向けることで再発を防ぎやすくなります。

たとえば、立っている時にどうしても片側に体重をかけてしまうクセがある人は、意識して均等に体重を分散するよう心がけてみてください。座る際には骨盤を立て、背中を丸めすぎないよう背もたれに頼りすぎず、適度に背筋を支える意識を持つことが大切です。

重いものを持つときは、できるだけ物を体に近づけて、膝を曲げてしゃがんで持ち上げるようにするのが安全だと言われています。これは腰やお尻に余計な負荷をかけにくくする工夫です。引用元:媒体による一般的な動作注意点 引用元:メディアイド(“ものを持ち上げるときは…近づけて膝を曲げて持ち上げる”)mediaid-online.jp

ストレッチ・筋膜リリース・ほぐしケア(具体的方法)

痛みのあるおしり横周辺をゆるめるには、ストレッチや筋膜リリースが効果的と言われています。たとえば、仰向けで片膝を抱えて胸に引き寄せるストレッチは、おしりの筋肉全体を伸ばす定番ケア方法です(10秒 × 複数回程度) 症状検索エンジン「ユビー」 by Ubie

また、梨状筋ストレッチとして、椅子に浅く座って片足をもう片方の太ももの上に乗せ、上体を前にゆっくり倒していく方法も紹介されています。これはおしりの奥の筋肉を伸ばす助けになると言われています リペアセルクリニック東京院+1

テニスボールやフォームローラーを使って、痛みのある箇所をゆるやかに押してほぐす筋膜リリースも有効です。過度な刺激は逆効果なので、痛みが強くならない範囲で行うことが大切です。

筋力強化エクササイズ(股関節周り・体幹など)

痛みが落ち着いてきたら、筋力を補強するエクササイズも取り入れたいですね。おしり(大臀筋・中殿筋)を鍛えることは、骨盤を安定させ、負荷を分散しやすくする助けになると言われています。

例として、「ヒップリフト(ブリッジ)」という方法があります。仰向けで膝を立て、腰からお尻をゆっくり持ち上げて体を一直線にし、数秒保持してから戻す、という動きです。腰を反らせすぎないよう注意しながら行うと良いでしょう エスレジデンス

おしり横(中殿筋)の強化には、横向きに寝た状態で股関節を少し開く動作(「パタパタ運動」)も有名です。左右10回 × 数セットという程度から始めると過度な負荷になりづらいです エスレジデンス

体幹を同時に鍛えることも重要です。体幹が不安定だと、おしり・骨盤周辺に過度の負担がかかりやすくなるからです。

日中・就寝時の注意点(椅子・寝具・座り方)

日中や睡眠中の環境を整えることも、改善を後押しするポイントです。椅子は適切な高さとクッション性があるものを選び、浅く座る・背もたれを活用する・足を組まないようにする工夫が効果的です。

就寝時には、寝具が柔らかすぎると骨盤が沈み込んで腰やおしりに負担をかけることがあります。硬さのあるマットレスや敷布団の選択、あるいは寝返りがしやすいスペースを確保することが望ましいと言われています。また、仰向きで寝るときに膝下にクッションを入れるなど、骨盤・腰への過度な負荷がかからない姿勢をサポートする工夫もおすすめです。

#おしりの痛み改善 #おしりストレッチ #筋膜リリース #ヒップリフト #姿勢改善

予防策・受診目安と注意点

「痛くなってからでは遅い」というのはよく言われますが、本当にそうだと思います。ここでは、再発を防ぐ習慣、危険なサイン・受診の目安、そして整形外科・整骨院・理学療法をどう活用するかの流れを見ていきましょう。

痛みを再発させない習慣(定期的ストレッチ・姿勢意識)

痛みが改善した後こそ、再発予防を意識することが肝心です。まず大事なのは 定期的なストレッチ習慣。おしり周り・股関節・腰まわりを軽く伸ばすストレッチを、毎日のルーティンに組み込めるといいですね。特に座り仕事の方は、1時間に一度立ち上がって背伸びしたり軽く歩いたりすることが推奨されています。

次に 姿勢意識。立っているとき、つい片側重心になりがちなクセを自覚すること。座るときは骨盤を立てて、背中を丸めすぎないようにする。スマホを下向きで見る時間を減らすなど、首・背中・腰まで含めた姿勢改善を心がけると、筋肉のアンバランスや過剰な緊張を予防しやすくなると言われています。

また、筋力トレーニングを日常のルーティンに取り入れることも効果的です。特に股関節周り・体幹を鍛えることで、骨盤やおしりまわりの安定性を高め、過度な負荷がかかりにくくなると考えられています。引用元:整形外科コラム「日々の運動で改善や予防を」 引用元:東伏見整形外科 引用元:yotsu-doctor 記事 引用元:0search29 0search33

痛みが長引く/増悪する場合の受診目安(排尿障害・麻痺・歩行困難など)

「ちょっと様子を見よう」として放置してよいか迷うことがありますが、以下のような症状が出たら、早めに専門家の診察を受けるべきサインと言われています:

- 痛みやしびれが 2週間以上続く、ストレッチ・安静をしても軽減しない場合 引用元:poponoki 記事 引用元:0search24

- 足に力が入りにくくなる、筋力低下を感じる(歩行が困難になることも含む) 引用元:0search24

- 排尿・排便に異常(出にくさ・漏れ・感覚変化など) が出る場合 引用元:0search24 0search19

- 激しい痛みが続く・夜間痛・安静時にも痛む場合 引用元:0search19 0search10

- 発熱・腫れ・赤みなどの炎症性サインがある場合

これらの症状があるときには、軽く見ずに整形外科など専門機関を受診することが薦められています。 引用元:ubie 記事 引用元:0search0 0search7

整形外科・整骨院・理学療法の活用ガイド

「どこに行けばいいの?」という迷いもありますが、まず 整形外科 が最初の選択肢になることが一般的です。整形外科ではレントゲン・MRIなどの画像検査を通じて、椎間板変性・脊柱管狭窄・骨変形など、構造的な異常を確認できるからです。 引用元:yotsu-doctor 記事 引用元:0search33 0search16 0search2

そのうえで、日常の動きを整える・痛みコントロールを図るには、 理学療法 の力を借りることが有効と言われています。理学療法士による運動指導・徒手療法・ストレッチ指導などを取り入れると、再発予防や症状改善を後押しできる可能性があります。 引用元:yotsu-doctor 記事 引用元:0search33

また、 整骨院(接骨院) は筋肉・関節の調整を希望する方に利用されることもあります。ただし、構造的な原因が強く疑われる場合(椎間板ヘルニア・神経根症など)は、まず整形外科での評価が重要と言われています。席上、整骨院で対応できる範囲と限界を把握しておくとよいでしょう。 引用元:takeyachi-chiro “坐骨神経痛診察” 記事 引用元:0search16 0search9

さらに、症状が改善傾向にあるなら、セルフケア(ストレッチ・筋力強化)と並行しつつ、専門機関のフォローを受けながら継続的にケアするのが望ましい流れです。

#痛み予防習慣 #再発防止 #受診目安 #整形外科活用 #理学療法