あざ(内出血)ができる仕組みと治りの過程

あざができるのはなぜ?

「ちょっとぶつけただけなのに、なんでこんなに青くなるの?」と感じたことはありませんか。

あざ(内出血)は、皮膚の下にある細い血管が衝撃などで傷つき、血液が皮下に漏れ出すことで起こるとされています。外傷の程度や部位、年齢、血流の良し悪しによっても出方が違うため、同じ強さでぶつけても人によってあざの濃さや広がり方が異なることがあります。

出血した血液は、体内で再び吸収される過程を経て少しずつ薄くなっていきます。初期は赤紫色〜青色のような色合いになりますが、これは酸素を失ったヘモグロビンが皮下に滞留している状態だと言われています。時間の経過とともに、体がこの血液を分解・吸収していくため、色も徐々に変化していくのです。

(引用元:日本形成外科学会、東京女子医科大学病院)

あざの色が変化していく過程

あざの色の変化には一定の流れがあります。一般的には、

1〜2日目は赤紫色、

3〜5日目頃に青〜黒っぽく、

1週間ほどで緑〜黄色っぽくなり、

2週間前後で徐々に目立たなくなることが多いとされています。

これは、血液中のヘモグロビンが時間の経過とともに酸化され、「ビリベルジン」や「ビリルビン」といった物質に変化していくためと考えられています。これらは胆汁色素の一種で、最終的には体内に吸収・排出されていきます。

ただし、治る速さ(改善のスピード)には個人差があり、血行が悪い人や加齢によって代謝が落ちている場合は、色の変化に時間がかかるケースもあるようです。

また、同じあざでも、部位によって見え方が変わることもあります。例えば、足や腕などの末端部は血流が届きにくいため、顔や上半身に比べて回復に時間がかかる傾向があるといわれています。

(引用元:あいクリニック、Medical Note)

あざが改善していくサインと注意点

色の変化が黄色っぽくなってきたら、体が血液を吸収しはじめているサインといわれています。もし、数週間経ってもあざが濃いまま残る場合や、腫れ・強い痛みを伴う場合は、皮下組織の損傷や別の原因が隠れている可能性もあるため、専門機関での触診を検討すると安心です。

また、あざができやすい人は、血液の凝固機能や血管のもろさ、栄養バランスなどが関係していることもあるとされており、日頃からビタミンC・K・鉄分などを意識して摂ることも予防につながると考えられています。

(引用元:大塚製薬 健康サイト、日本医師会)

#あざの仕組み

#内出血の原因

#色の変化の過程

#回復の目安

#医療機関への相談タイミング

受傷直後・炎症期:まずすべき応急処置

あざを早く改善するための初期対応とは

ぶつけてすぐにあざが出ると、「とにかく冷やせばいいの?」と迷う人も多いですよね。

実際、受傷直後の対応はその後の回復スピードを左右すると言われています。

あざ(内出血)ができる直後は「炎症期」と呼ばれる段階で、血管が破れ、周囲に血液がにじみ出ている状態です。

このタイミングで正しい応急対応をすることで、腫れや痛みを抑え、あざの範囲を広げにくくできると考えられています。

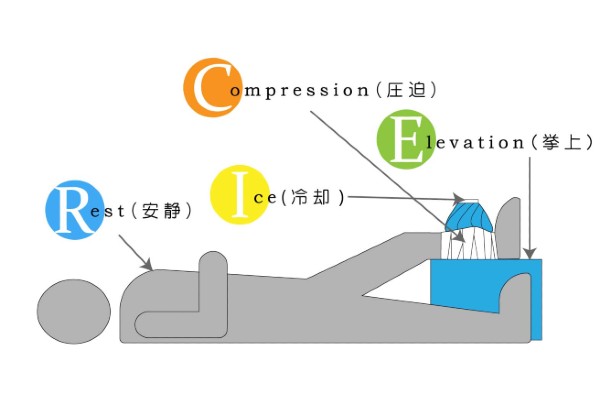

基本となるのが「RICE(ライス)処置」と呼ばれる方法です。

これはスポーツ外傷の現場でも推奨される応急対応で、以下の4つの手順がポイントになります。

(引用元:日本整形外科学会、スポーツ庁)

RICE処置の4ステップ

- Rest(安静)

まずは無理に動かさず、体を休ませましょう。

動かし続けると、血流がさらに悪化して内出血が広がるおそれがあるため、受傷部分を安静に保つことが大切です。 - Ice(冷却)

氷や保冷剤をタオルに包み、10〜15分を目安に冷やします。

直接肌に当てると凍傷になるおそれがあるので、必ず布越しに行うのがポイントです。

冷却によって血管が一時的に収縮し、腫れや炎症を抑える効果が期待できると言われています。 - Compression(圧迫)

包帯やテーピングで軽く圧をかけることで、出血や腫れを防ぐことができます。

ただし強く締めすぎると血流を妨げてしまうため、指を入れて少し動かせる程度の強さが理想です。 - Elevation(挙上)

心臓より高い位置に患部を持ち上げることで、血流をゆるやかにし、内出血が広がりにくくなるとされています。

足の場合は、クッションやタオルを下に敷いて高さを作ると効果的です。

炎症期にやってはいけないこと

あざができた直後は、温めたり、強くもんだりしないことが大切です。

温めると血管が広がり、出血量が増えてしまうことがあります。また、マッサージやストレッチもこの時期には避けるのが無難です。

また、「湿布を貼るなら冷却タイプ」を選ぶこともポイント。温感タイプはこの段階では逆効果になることがあるため、注意が必要です。

受傷後の最初の48時間(2日間)は、冷却と安静を意識して過ごすと良いとされています。

その後、腫れや熱感が落ち着いてきたら、次の段階である「温め期」に移行していくとよりスムーズな回復につながると考えられています。

(引用元:日本スポーツ協会、厚生労働省 e-ヘルスネット)

#あざの応急処置

#炎症期の対応

#RICE処置の手順

#冷却と圧迫のコツ

#やってはいけない行動

炎症期を過ぎたらできること(温め・マッサージ・シャワー法など)

冷やす段階が終わったら「血流を促すケア」へ

受傷から2〜3日ほど経つと、腫れや熱感が落ち着いてくることがあります。

この時期は「回復期」や「修復期」と呼ばれ、体が内出血を吸収しようと働きはじめる段階です。

ここからは冷却よりも「血流を促すこと」がポイントになり、温め・軽いマッサージ・シャワー刺激などのケアが有効とされています。

あざを早く改善するためには、滞っている血液や老廃物をスムーズに流すサポートが大切です。

ただし、痛みや腫れがまだ残っているうちは無理をせず、違和感がない範囲で行いましょう。

(引用元:日本整形外科学会、東京女子医科大学病院)

温めて血流をサポートする方法

・蒸しタオルやホットパックで温める

40℃前後の温かいタオルを5〜10分程度あてることで、血管がゆるみ、血液循環を促す効果があるとされています。

電子レンジで温める場合は、やけど防止のため温度を確かめながら使いましょう。

・ぬるめの入浴やシャワー

入浴時にぬるめ(38〜40℃)のお湯を使うと、全身の血流が自然に上がり、回復を助けます。

シャワーをあざの周辺に軽く当てるだけでも刺激になります。

ただし、強い水圧を長時間かけたり、熱いお湯を直接当てるのは避けてください。

(引用元:Medical Note、あいクリニック)

軽いマッサージやストレッチで循環を助ける

マッサージは、炎症が落ち着いたあとのケアとして効果的だと言われています。

指先でやさしく撫でるように行うだけでも、リンパや血液の流れを促し、吸収をサポートできると考えられています。

ゴシゴシこするような強い刺激は逆効果になるため、「なでる」「押さえる」程度のソフトタッチを意識しましょう。

また、軽いストレッチを取り入れることで、関節の動きを取り戻し、代謝を高める効果も期待できます。

特に、同じ姿勢が続く人や血行が悪くなりがちな人には、1日数回の軽い体操がおすすめです。

温めケアを行うタイミングの目安

- 受傷から48〜72時間が経過している

- 腫れや熱感が引いてきている

- 触っても痛みが強くない

この3つを目安に、少しずつ温めケアを取り入れていくとよいでしょう。

早い段階で温めすぎると、出血が再び増えることがあるため、焦らず様子を見ながら進めるのが安心です。

(引用元:厚生労働省 e-ヘルスネット、日本皮膚科学会)

#あざの温めケア

#血流促進の方法

#回復期のマッサージ

#ぬるめの入浴法

#ケアのタイミング

市販薬・外用薬・サプリ・漢方による補助ケア

あざの改善をサポートする外用薬とは

炎症期を過ぎて痛みや腫れが落ち着いてきたら、外用薬やサプリメントでの補助ケアを取り入れる方法もあります。

とはいえ、「薬を塗ればすぐ治る」というわけではなく、あくまで体の自然な回復を助ける“サポート”の役割と考えましょう。

あざの改善を助ける代表的な成分として知られているのが「ヘパリン類似物質」です。

この成分は皮膚の血行を促し、皮下にたまった血液の吸収を助ける働きがあるとされています。

保湿効果も高く、皮膚の乾燥を防ぐため、あざが残りにくい環境を整えるのにも役立ちます。

ドラッグストアでは「ヒルドイド」「ヘパリン類似クリーム」などが一般的に市販されていますが、使用前には製品の注意事項を確認し、肌に異常が出ないか様子を見ながら使うのが安心です。

(引用元:日本皮膚科学会、厚生労働省 e-ヘルスネット)

タイミング別のケア選び

あざの状態や時期によって、適したケアの方法は異なります。

- 炎症が残っている場合

冷却タイプの湿布やジェルを使用し、痛みや腫れを和らげるケアが中心になります。

ただし、メントールなど刺激が強い成分を含むものは避けたほうが安心です。 - 炎症が引いた後(吸収期)

温感タイプの湿布や、血流を促すクリームを使用するとよいとされています。

軽くマッサージをしながら塗ることで、血液の吸収をサポートできる場合もあります。

また、肌が敏感な人は、香料やアルコールを含まない低刺激タイプを選ぶことをおすすめします。

(引用元:あいクリニック、Medical Note)

栄養とサプリメントで内側からサポート

皮膚や血管の修復には、栄養バランスも大切です。

特にあざができやすい人や治りが遅い人は、ビタミンC・ビタミンK・鉄分を意識して摂るとよいと言われています。

- ビタミンC:コラーゲン生成を助け、血管の強度を保つ

- ビタミンK:血液の凝固をサポートし、出血を抑える働きがある

- 鉄分:赤血球の生成を助け、酸素運搬を円滑にする

食事から摂るのが理想ですが、難しい場合はサプリで補う方法もあります。

ただし、薬やサプリの併用には相互作用がある場合もあるため、服用中の薬がある人は専門家に相談しておくと安心です。

(引用元:日本医師会、大塚製薬 健康サイト)

漢方によるアプローチ

「血の巡りを整える」という観点から、漢方薬を取り入れるケースもあります。

打撲やあざに使われる代表的な処方には、「治打撲一方(ぢだぼくいっぽう)」や「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」などがあります。

これらは血流の滞りを改善し、体の自然な治癒力をサポートするとされています。

ただし、体質や症状によって合う・合わないがあるため、専門家の判断を仰ぎながら使用することが大切です。

(引用元:ツムラ公式サイト、日本東洋医学会)

#あざの外用薬

#ヘパリン類似物質

#ビタミンと栄養補給

#漢方による血流改善

#ケアのタイミング

注意すべきケース・来院の目安と予防策

あざがなかなか改善しないときのサイン

あざは多くの場合、数日から2週間ほどで自然に薄くなっていくと言われています。

しかし、時間が経っても色が濃いまま残ったり、痛みが強くなったりする場合には、別の原因が隠れていることもあります。

たとえば、強い腫れや激しい痛みを伴う場合は、皮下出血だけでなく筋肉や骨にまで損傷が及んでいる可能性も考えられます。

また、心当たりがないのにあざが頻繁にできる、あるいは広範囲に内出血が出るといった場合には、血液凝固の異常や血管のもろさなど、体の内部要因が関係していることもあるとされています。

こうしたケースでは、自己判断でケアを続けるよりも、一度専門機関での触診を受けた方が安心です。

皮膚科や整形外科では、必要に応じて超音波や血液検査を行い、内出血の原因を確認することができます。

(引用元:日本皮膚科学会、厚生労働省 e-ヘルスネット)

早めの来院を検討したほうが良いケース

- あざの部分が熱を持ち続けている・赤く腫れている

- 数週間経っても色が薄くならない

- 押すと強い痛みやしこりがある

- 複数箇所に同時に出てくる

- 出血しやすい・止まりにくい

これらの症状があるときは、体内での血液の流れや血管の状態に問題がある可能性もあります。

放置してしまうと慢性的な炎症や皮膚の色素沈着につながることもあるため、専門家に相談して原因を明らかにすることが大切です。

(引用元:日本医師会、Medical Note)

あざを作りにくくするための日常ケア

普段から血管や皮膚の健康を意識することで、あざができにくい体づくりを目指すことも可能だと言われています。

- バランスの良い食事

ビタミンCや鉄分、たんぱく質を意識して摂取することで、血管壁の強度を保ちやすくなります。 - 適度な運動

ウォーキングやストレッチなどで血流を保つことで、老廃物の滞りを防ぎ、肌の代謝を促進します。 - 睡眠とストレス管理

睡眠不足やストレスはホルモンバランスを乱し、血流を悪化させる要因となるため、規則正しい生活を意識しましょう。 - 皮膚の保湿

乾燥した肌はダメージを受けやすいため、保湿クリームやオイルで肌の柔軟性を保つことも予防につながります。

(引用元:大塚製薬 健康サイト、日本生活習慣病予防協会)

あざを放置しないために

「そのうち消えるだろう」と思って放置してしまう人も多いですが、

違和感が続くあざは、体が発しているサインであることもあります。

無理に触ったり、温めすぎたりせず、変化が見られないときには早めに相談することが重要です。

軽い打撲でも、正しいケアと予防を意識することで、回復がスムーズになると考えられています。

#あざが消えない原因

#来院の目安

#放置のリスク

#予防と生活習慣

#皮膚と血管の健康管理