膝 曲げると痛いとはどんな状態?

膝を曲げたときに何が起きているのか

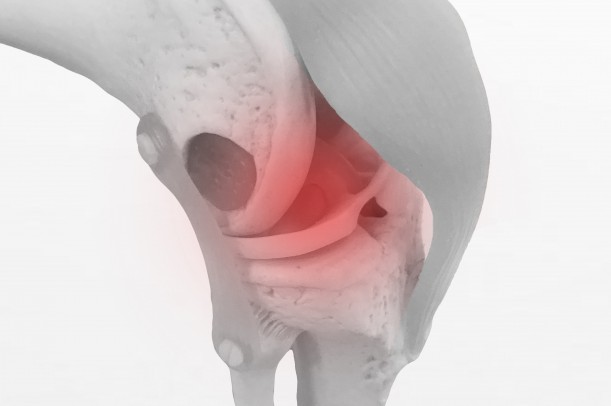

膝を曲げると痛い状態は、膝関節のどこかに負担が集中しているサインだと説明されています。

膝は大腿骨・脛骨・お皿(膝蓋骨)が連動し、軟骨・靭帯・筋肉が滑らかに働くことで動いています。

曲げる動きの最中には関節の隙間がわずかに変化し、太もも前の筋肉が膝のお皿を引き上げながら動作を支えると言われています。

このどこかがうまく働かないと、階段・正座・しゃがむ動作で痛みが出やすくなるとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/ )。

痛みが出る代表的なポイント

膝 曲げると痛い場面では、痛みの出る箇所によって背景が異なることがあります。

お皿の上下に痛みが出る場合は、お皿を支える筋肉の緊張が強くなり、膝蓋骨の動きが硬くなる影響があると説明されています。

膝の内側に痛みが出る場合は、靭帯付近の負担や関節のすり合わせが関連すると言われています。

外側に張りが強く出るケースでは、太もも外側の筋肉の影響も考えられるとされています。

このように、“どこが痛むか” を整理すると、膝の状態を把握しやすいようです。

なぜ曲げるときに痛みが強く出るのか

膝を曲げると痛い状態では、曲げる角度が深くなるほど関節内の圧力が高まりやすいとされています。

階段の降りやしゃがみ動作では、膝が深く曲がるため、太もも前面の筋肉への負荷が増え、痛みが強まりやすいと言われています。

また、膝が固くなると関節包の動きが制限され、少し曲げるだけでも違和感が出ることがあるとされています。

動き始めだけ痛い、深く曲げると決まって痛い、といった特徴が出るのもこのためです。

放置した場合のリスク

膝を曲げると痛い状態が続くと、痛みを避けるために歩き方が変わり、太ももやお尻の筋肉の働きが低下しやすいとされています。

筋力のバランスが偏ると、膝がさらに不安定になり、負担が大きくなりやすいと説明されています。

参考記事でも、「痛みをかばう動作が別の部位へ影響する可能性がある」と紹介されており(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/ )、早めに状態を把握することが重要だと言われています。

どのように見極めればよいか

膝を曲げると痛い状態を整理する際は、①どの角度で痛むか、②どの場所が痛むか、③動き始めか深く曲げた時か、を確認すると見極めやすいと言われています。

痛みの出方を把握しておくと、ケアの方向性をつかみやすくなるとされています。

#膝痛の原因

#曲げると痛い

#関節の動き

#膝の負担

#状態の見極め

原因別に見る膝を曲げると痛い理由

関節や軟骨まわりの変化

膝を曲げると痛い状態の背景として、関節内の変化が関わることがあります。

膝の軟骨はクッションのような役割を持ち、曲げ伸ばしのたびに関節の表面を保護すると説明されています。

この軟骨がすり減ったり、関節の隙間が狭くなると、曲げる動作で圧力が高まりやすくなると言われています。

深く曲げる正座や階段の降りでは負荷が集中しやすく、痛みが強まるケースが紹介されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/ )。

ただ、痛みの強さ=軟骨の損耗量とは限らないため、関節包や周りの筋肉も一緒に見ていく必要があるとされています。

半月板・靭帯・腱の負担

膝を曲げると痛い場面では、関節内だけでなく半月板や靭帯周辺の影響も考えられると言われています。

半月板は膝を安定させる役割があり、ひねった動きが続くと負荷がかかりやすいとされています。

また、膝の内側に沿って走る内側側副靱帯、膝のお皿をつなぐ膝蓋腱などは、階段やしゃがむ動きなどで引っ張られやすく、炎症が起きると曲げるだけで痛むことがあると説明されています。

急に痛みが強くなるときは、膝を支える組織に一時的なストレスがかかっている可能性があるとされています。

筋肉の硬さや動作のクセ

膝を曲げると痛い理由には、太ももの筋肉の働き方も関係すると言われています。

太もも前面(大腿四頭筋)が硬くなると、お皿を引き上げる動きがスムーズに働かず、曲げる動作で突っ張るような痛みが出やすいとされています。

逆に、太もも裏(ハムストリングス)が硬い場合は、膝を深く曲げると後ろ側が締め付けられる感覚が強まりやすいと説明されています。

歩き方のクセも影響し、膝が内側へねじれる習慣があると、内側だけが痛むケースにつながるとされています。

股関節・足首の動きの影響

膝を曲げると痛い状態では、膝そのものより上や下の関節が原因になる場合もあると言われています。

股関節の動きが硬いと膝が必要以上にねじれやすくなり、足首が柔軟に動かないと膝ばかりが負担を受けやすいと説明されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/ )。

このように、膝を曲げたときの痛みは “膝だけの問題ではない” ことが多く、複数の関節が影響し合う仕組みが背景にあるとされています。

それぞれの原因が重なる場合もある

膝を曲げると痛い理由は一つに固定されるものではなく、筋肉の硬さ・関節の変化・動作のクセが重なって起きることがあると言われています。

痛む場所やタイミングを整理すると、原因を推測しやすくなるとされています。

#膝の痛み原因

#軟骨と関節の変化

#半月板や靭帯の負担

#筋肉の硬さ

#股関節との関係

自宅で始められる治し方(セルフケア)

太もも前・裏をゆるめるストレッチ

膝を曲げると痛い状態を和らげるためには、太ももの筋肉をゆるめておくことが大切だと言われています。

太もも前(大腿四頭筋)が硬くなると、お皿の動きが乱れやすく、曲げ伸ばしで痛みが出ることがあります。

立ったまま足を持ち上げ、かかとをお尻に軽く近づけるストレッチは、膝を強く曲げなくても筋肉を伸ばしやすいと説明されています。

逆に太もも裏(ハムストリングス)が硬い人は、椅子に座って片脚を前に伸ばし、つま先を軽く引き寄せる姿勢をとることで無理なく柔軟性を高められると言われています。

参考記事でも、筋肉の柔らかさが膝への負担を減らす方向に働くと紹介されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/ )。

膝を支える筋力をやさしく整える

膝を曲げると痛い人に共通する特徴として、太もも前の筋力低下やお尻の筋肉の働きにくさが挙げられることがあります。

そこで、負担をかけすぎない筋力トレーニングが役に立つと言われています。

椅子に座ったまま、つま先を上げて太ももに力を入れる“レッグエクステンションの軽い形”は、高齢者でも実践しやすい方法と説明されています。

また、浅めのスクワットを膝を深く曲げずに行うと、お尻の筋肉が働きやすくなるとされています。

筋力を戻すことで膝の安定が高まり、曲げるときの痛みを軽減しやすくなると言われています。

立ち上がり・階段の動作を見直す

膝を曲げると痛いときは、動作のクセが負担を増やしている可能性があります。

立ち上がるときに膝から先に曲がるクセがあると、膝だけで体重を支える形になり痛みが出やすくなると言われています。

股関節を軽く後ろへ引いて、お尻から動き出すイメージを持つと、膝の負担が軽くなるとされています。

階段では、膝を引き上げるのではなく“股関節ごと脚を前に出す”意識で動くと、痛みが出にくいと説明されています。

こうした小さな修正が、膝 曲げると痛い 状態を和らげるうえで案外大きな効果を持つとされています。

冷え対策と温めの活用

膝まわりが冷えると筋肉がこわばり、曲げ伸ばしがしづらくなると言われています。

入浴で太ももを温めたり、軽いホットパックを使ったりすると動きが楽になるケースがあると説明されています。

無理なストレッチをする前に温めておくと、負担を減らしながら動かしやすくなるとされています。

やり過ぎず、毎日少し続ける

セルフケアは「たくさんやる」のではなく、「無理なく続ける」方が改善につながりやすいと言われています。

痛みの強い日は回数を減らす、動かしやすい日は少し長めに行うなど、体に合わせた調整が重要とされています。

継続するためのコツとして、自分が取り組みやすい時間帯を決めておく方法も有効だと説明されています。

#膝セルフケア

#筋肉をゆるめる

#筋力トレーニング

#動作の見直し

#膝痛改善

セルフケアで改善しにくいときの次のステップ

動き方を整えても痛みが残る場合

膝を曲げると痛い状態に対してストレッチや軽い筋トレを続けても、変化が少ないことがあります。

膝まわりの筋肉をゆるめても、関節の動き方そのものに偏りが残っていると、曲げる動作で痛みが出続けると説明されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/ )。

例えば、「浅い角度は平気なのに、深く曲げたときだけ強く痛む」など、特定の動作だけ刺さるような痛みが残るケースでは、関節包や半月板の動きが影響している可能性があると言われています。

筋肉の柔軟性だけでは解消しづらい部分が残ると、セルフケアだけでは改善がゆっくりになることもあるとされています。

どの場面で痛むかがヒントになる

セルフケアで変化が出ないときは、痛みが強まるタイミングを整理すると次の行動が決めやすくなります。

・階段の降りだけ痛む

・しゃがむ動作の後半だけ響く

・立ち上がりの一瞬だけ鋭い

こうした特徴は、膝 曲げると痛い 原因の切り分けに役立つと言われています。

太もも前の筋肉が弱いと立ち上がりで痛みが出やすく、半月板の負担が大きいと曲げ込みの深い位置で痛みが強まりやすいと説明されています。

“どこで痛むか” を把握することで、次に何を確認すべきかが見えてきます。

専門的な触診で見える部分

膝を曲げると痛い状態が続く場合は、来院して動きやバランスを触診で確認してもらう方法が有効だとされています。

膝だけを見るのではなく、股関節や足首の動き、体重の乗り方などを総合的にチェックすることで、痛みの原因が特定しやすくなると言われています。

必要に応じて検査を行い、半月板や靭帯の状態を確認するケースもあり、セルフケアでは気づけない部分を把握しやすくなるとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/ )。

動作のクセが改善を妨げている可能性

セルフケアを続けていても変化が乏しい場合、日常動作のクセが膝への負担を繰り返していることがあります。

例えば、膝が内側へ倒れるクセで歩いてしまうと、内側の痛みが慢性化しやすいと説明されています。

誰でも知らずにクセがつきやすく、自己判断では気づかないことが多いとされるため、専門家が動きを確認する意義は大きいとされています。

状態を正確につかむことが次の一歩

膝を曲げると痛い状態が続いて不安が強くなるほど、つい動かさなくなることがあります。

ただ、痛みの特徴・出る角度・出る動作を整理するだけでも、改善の方向性がはっきりしやすいと説明されています。

自分の状態を客観的に把握することが、次のステップを選ぶうえで重要だと言われています。

#膝痛の見極め

#セルフケアの限界

#来院の目安

#動作のクセ

#原因の切り分け

再発を防ぐための習慣と予防ケア

毎日少しだけ膝まわりを動かす

膝を曲げると痛い状態を防ぐには、膝を「動かし続ける習慣」を作ることが役立つと言われています。

長時間の座り姿勢が続くと筋肉が固まりやすいため、1〜2時間に一度は立ち上がり、軽く足を前後に動かすだけでも負担を分散しやすいと説明されています。

深く曲げる必要はなく、椅子に座ったままつま先を上げるだけでも膝周囲の血流が整いやすいとされています。

短時間の習慣でも積み重なると動きやすさにつながると紹介されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4801/ )。

歩き方・姿勢を整えて膝への負担を軽くする

膝を曲げると痛い状態は、無意識の姿勢や歩き方が悪影響を与えることがあります。

猫背の姿勢では膝に体重が集中しやすく、逆に胸を軽く開く姿勢だと股関節やお尻の筋肉が働きやすいと言われています。

歩くときは、膝から動く意識ではなく「股関節から脚を運ぶイメージ」を持つと、膝へのねじれが減りやすいとされています。

立っているときに片脚へ体重をかけ続けるクセも、膝の内外どちらかへ負担を偏らせる原因になると言われています。

靴や環境を見直す

膝が曲がると痛い状態を予防するには、靴の状態も重要だと説明されています。

かかとの外側だけがすり減った靴を履き続けると、膝が内側や外側へ倒れやすくなり、痛みにつながる可能性があるとされています。

クッション性のある靴や、足裏の接地感が安定しやすい靴を選ぶと膝が安定しやすいと言われています。

硬い路面より、やわらかい路面を歩く機会を増やすだけでも負担が軽くなると紹介されています。

体重管理と適度な運動

膝を曲げると痛い状態は、体重の変化と密接に関係すると言われています。

階段の昇降や立ち上がりでは体重の数倍の負荷が膝にかかるため、少しの体重変化でも膝の感じ方が変わると説明されています。

急な減量よりも、日々の生活に少し運動を取り入れる方法の方が継続しやすいとされています。

歩く機会を増やす、軽い筋トレを週2〜3回取り入れる、といった無理のない習慣が推奨されています。

無理なく続けられる工夫が予防の鍵

再発を防ぐうえでは、「続けられる習慣」を作ることが最も重要だとされています。

完璧なケアを目指すより、自分の生活リズムに合わせて少しずつ取り入れる方が膝への負担を減らしやすいと説明されています。

今日できる動きを、明日も無理なく続けられるかどうか。

その積み重ねが、膝 曲げると痛い 状態の再発予防に役立つとされています。

#膝痛予防

#歩き方改善

#靴の見直し

#日常習慣

#無理なく続けるケア